2020年度

境界のかたち 現代美術 in 大府

- 会期:

- 2021年1月23日~2月14日

- 会場:

- おおぶ文化交流の杜 allobu

出展作家

Photo: Tamotsu Kido

うしお

《詠み人知らず「なかきよの…」》2021

江戸時代の船頭・小栗重吉は、江戸から尾張への航路で嵐に遭遇し、それから17ヶ月もの長い間、太平洋を漂流した人物です。仲間の船員たちの命が、栄養失調や病気などによって次々と失われるなかで、なんとか生き延びた彼は、アメリカ西海岸沖まで流されたところを外国船に救助され、ロシアを経由して帰還しました。帰国後は、漂流中から建立を決意していた、亡くなった船員たちを追悼する石碑を完成させました。

この作品では、小栗重吉のエピソードを起点に、船上から見た波や水平線が揺らぐ映像や、竹でできた構造物などから空間を構成することで、海上での漂流経験を私たちに想起させます。いつ終わるともわからない漂流生活のなかで人間はどのように振る舞い、どのように人間らしく生きることができるのか? そして、多くの死者を出した出来事の後に、死者に対する様々な葛藤や罪悪感にも向き合う中で、どのように生き延びていくのか? 人間が生死の境を彷徨いながらも生き残っていくことについて、さまざまな問いを投げかけます。

Photo: Tamotsu Kido

折原 智江

《記憶の石化》2021

石のように見えるこの塊は、2020年1月1日から2020年12月31日までの、365日分の新聞紙を読みながら積層させ、刃物で削ることで出来上がりました。新聞の表面は、長い年月を経て姿を変えた石のように、曖昧な形に抽象化されています。うっすらと文字の見えるその内部には、途方も無いほどたくさんの具体的な出来事が記されていることがわかります。

今回の作品では、新聞が新聞であるかどうかわからなくなるような物体を、まさに紙に文字を記してさまざまな情報や記憶を蓄積する図書館の本棚のあいだで展示します。まるで神体としての石のように、祈りを捧げられる対象として空間に鎮座するこの物体は、情報や歴史を紙に蓄積し、出来事を記憶し、未来に残そうとする人間の意思や営為について考えさせます。

Photo: Tamotsu Kido

下道 基行

《14歳と世界と境》2013-2019

中学校2年生である14歳の子どもたちに特別授業を行い、「身の回りの境界線」を探してもらいます。彼らの発見した境界線の話をその地元の新聞に掲載するプロジェクトです。大府や岡崎、刈谷など、尾張と三河の「境界」に近い場所の中学校で始まったこのプロジェクトは、その後台湾や韓国など、海外でも展開され、それぞれの場所の中学生の言葉が、それぞれ地元の新聞に掲載されました。14歳はまだ世界も広くなく、大人と子どもの間を揺れる年代。そんな彼らが考える「境界線」とは一体どのようなものなのでしょうか? 特別授業で集められた文章が、各地元の新聞の「14歳と世界と境」という小さなコーナーで連載されることで、世界の様々な社会のニュースと、14歳の小さな世界の物語とが並びます。

Photo: Tamotsu Kido

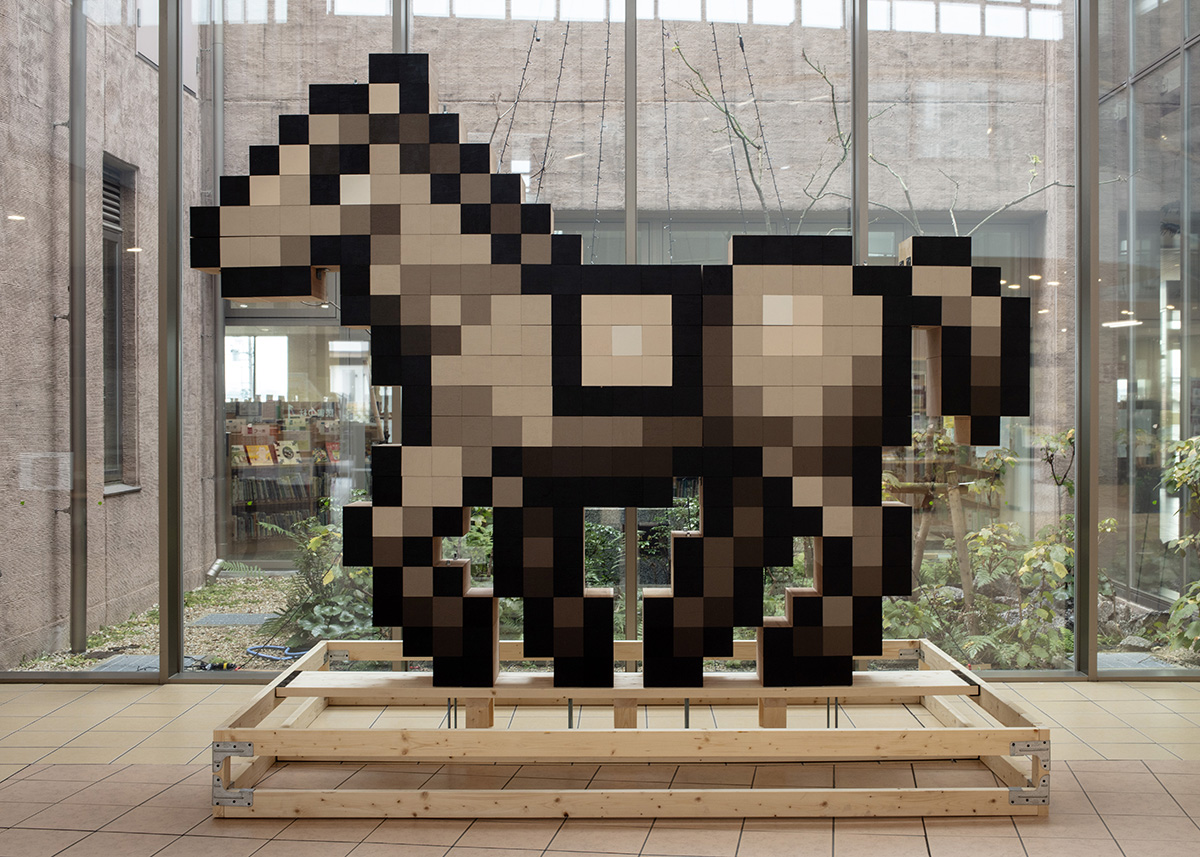

鈴木 一太郎

《英雄不在の騎馬像》2021

スマホやパソコンの画面上に表示される馬の画像がそのまま現実に出現したような、巨大な彫刻作品です。1辺が12センチ角のブロックが積み上げられることで出来たこの彫刻は、高さが約2.5m、幅が約3.3mもの巨大なサイズを誇ります。

西洋や日本で生み出されてきた彫刻の歴史のなかでは、さまざまな場所に設置され、戦争での功績や武勲を讃える「騎馬像」が残されています。しかしながら、ここに設置された彫刻作品には、馬の上で誇らしげに武器を掲げる「英雄」の姿がいなくなっています。また残された馬も、幾何学的で無機的な図形のようなドットだけで表現されることで、薄っぺらいイメージの具体化として生み出されています。時代が変化することで、かつて評価されていた戦争の英雄が単なる殺人者となってしまうこともあれば、高貴さや力強さの象徴がゲームのキャラクターのような大衆的な存在に転化することもあるかもしれません。公共空間に馬の彫刻を設置することで、過去と比べてどのように現代の人々の価値観や意識についての問題を投げかけます。

Photo: Tamotsu Kido

平川 祐樹

《a film by #01》2021

取調室のような密室の空間で、人の手や本といったオブジェが机に並んだ光景が、左右にゆっくりと動くカメラで捉えられています。その映像を映すディスプレイが掛けられた壁の裏面には、撮影された机の上を、反対側から見た様子が映されています。

これらの映像のイメージの元になっているのは、1920年代から1930年代の昭和初期に公開されたものの、焼失や紛失のために元のフィルムが現存していない映画の1シーン。フィルムが現存しないにもかかわらず、なぜその映画のシーンを再現することができるのでしょうか。この作品で参照しているのは、公開当時に残された、記録写真やブロマイドなどの関連資料です。こうした資料から当時のセットを再構成し、かつて撮影された空間を再びカメラで追った様子を捉えた映像は、「虚構」に過ぎなかったスクリーンの向こう側にあった過去の物語の空間を、現実に存在する現代の空間に結びつけます。役者もいなくなりストーリーから切り離されたこの場面が、一度失われてしまった映画のフィルムが持っていたであろう記憶を、詩的に呼び起こすのです。

Photo: Tamotsu Kido

松川 朋奈

《自分で選べるということに、今も戸惑うけれど》2021

一見写真とも見間違えてしまうような、きわめて写実的なスタイルで描いた絵画はすべて、女性への取材をもとにしたエピソードや、画家本人の経験をもとに描かれています。

ピンクの服が脱ぎ捨てられた絵では、そのデザインの美しさが描かれているわけでも、暴力的な出来事が示唆されているわけでもありません。無造作に脱ぎ出された服をどこか覚めた目で見つめる視線には、子供の頃は母親に「女の子だから」という理由で服を決められていた女性が、自分自身の自由と責任を得た大人になり、子供時代を想起する姿が映し出されています。別の絵では、女性(娘)がワンピースの花柄の上で、手に皺の増えた女性(母親)の手を握りしめています。かつて「娘」であった女性が成長して自らが「母」になることで、子供の時は「母」としてしか見ることのできなかった存在に近づきます。年老いていく母には歩み寄ろうとする心境が描かれています。

自分とは違うと思いながらも母親の面影を感じたり、自分の娘に対する母親としての意識が新しいものだと感じたり、時間が経つにつれて変化する親と子。葛藤を抱えながら、ポジティブに向き合う「母と娘」の様々な関係性が浮かび上がります。