アーカイブ

Archives

2019年8月25日 レポート

レポート|夏アカ集中講義2日目(8/25)

1限目・2限目|辻さんのワークショップ

2日目は昨日に引き続いて、辻さんのワークショップからスタートしました。前日までに、Facebookのグループページに受講生たちがそれぞれ持ってきたものの写真とそれにまつわる思い出を投稿しています。モノは、オルゴールやメガホン、木製のきつねのおもちゃ、五月人形、蛍光の工事現場で着るような服、バトミントンラケット、ヴェネツィアで買ったカーニバルのお面などなど多岐にわたります。

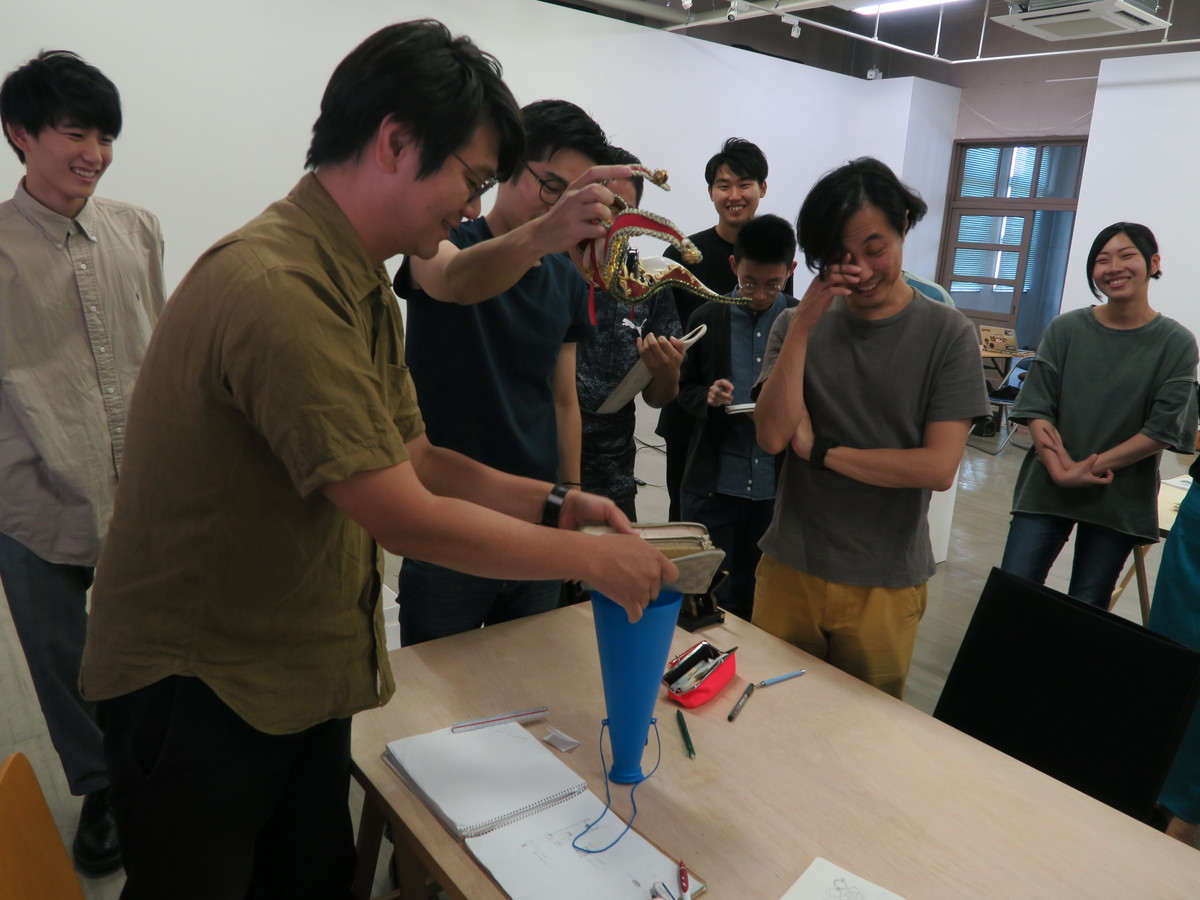

まずは、全員でモノの共有をしていき、その後4人1組のグループに分かれて、

◯モノを動かしたり、追加したりしてアートラボあいちを今より少し良くする提案を考える(誰のモノを使っても良いし、アートラボのモノを使っても良い、ただし、自分が持ってきたものは使わない)

◯モノは本来の使い方を転用して提案する。

グループ内で、まずはアートラボあいちの困りごとをおさらいしつつ、提示されたモノでなにができるのかを考えていきました。あたらめて、スタッフに話しを聞きにいったり、アートラボあいちをリサーチしにいったり、モノを細かく観察していったりと、それぞれのグループでアイデアを出し、その後、グループごとにモノを転用したアイデアを発表していきました。

発表されたアイデアをいくつか紹介します。

「投げ銭のための装置」

→みんなで食べるおやつのカンパを集めるものがほしい

・先輩からもらった長財布/青いメガホン/ヴェネツィアで買ったカーニバルのお面

投げ銭を促すために、儀式的な要素をいれる。お金を入れると音がなるようになっている。お面の鼻の部分に小銭が転がって、財布に入って、メガホンに落ちていくという構造を提案。

「使われていないトイレの空気を循環させる装置」

→倉庫として使用しているトイレが臭うという困りごとを解決させる

・オルゴール/卓球ラケット×3

卓球ラケットを3つファンの用に組み合わせて、オルゴールのゼンマイ部分と繋ぐ。オルゴールが音を奏でるとファンが回って、空気の循環をおこす

「ラボの小物を整理整頓」

→ラボのカウンター裏にある棚に、小物がたくさんあってそれを整頓したい

・メガホン

メガホンを広い方を上に向け底をつくって、壁面にビスで取り付けるだけでおしゃれな小物入れに変身

・蛍光のジャケット

ポケットを利用しつつ、さらに同じ布でポケットを増やして、吊るすことで収納にできる

「常設展示 配管からオルゴールの音」

→使われていない配管がたくさんある、それを利用しよう

・オルゴール

配管の中にオルゴールを仕込んで、近くのドアノブ(開かずの扉)を回すと、ゼンマイとドアノブが繋がっていて、配管からオルゴールの音が聞こえてくる。建物をたのしむことができるような仕掛けになっている。

「結界」

→多目的スペースと地続きになっている事務所内へ来館者が入らないようにできるモノがほしい

・メガホン

いっさい加工はせず、メガホンを動かしてきて、人を入れたくない場所に円錐形の形を保つように床に置くだけで、そこから先には立ち入らないのではないか。小さなパイロンのようなものにできるという提案。さらに、口の部分が一部へこんでいることを利用して、そこに棒をかけることで、バーを設置することもできると、アイデアが膨らんだ。

「アートラボあいちのサイン関係いろいろ」

→インフォメーションの場所を伝えたり、展覧会を紹介できるものを提案

・バトミントンラケット

ラケットのグリットと図面を重ね合わせて、ハンドアウトにする。来場者に、ラケットを渡してみてもらうこともできるし、壁に掛けたらディスプレイにも作品にもなりえるかも。

・シルバーのパンプス

つま先を下にした状態で、壁面に取り付けて、つま先の部分に棒を突き刺せばインフォメーションの看板になる

・ヴェネツィアのお面

お面を90度回転させることで、矢印にできる。ラボのロゴの色の白と黄色も入っていてカラーもよい

課題をみつけて、限られた素材の中から問題解決のためのアイデアを出していくことで、理性的に考えていたら出てこないようなものがたくさん出てきました。条件があるからこそ生まれるクリエイティビティ。単純にモノを動かすだけでも、問題を解決できるようなモノができるということも体感することができました。

辻さんからは、短時間ではありましたが、時間が短かったからこそ、瞬発力とユーモアによってよいアイデアがうまれたのではないかというコメントが。さらに、考えてほしいこととして、モノのストーリーや場所のこと、どこからきて、どこにいったのかという動きの中で表現をとらえることができるのかということも大事だとのことでした。

2日目にして、共同作業を行ったことで、単なる会話ではわからないような他者のパーソナリティーを知っていくことにも繋がったワークショップになったのではないかと思います。

続いて、午後はゲスト講師のやなぎみわさんによるアーティストトークです。

「紆余曲折してるんです」と自身をざっくり紹介するやなぎさんは、受講生と同じ27歳のころは生活が困窮していたと振り返ります。大学では伝統工芸を専攻し、染色を専門に学び、大掛かりな舞台衣装に憧れたりしていたそうです。それが4回生になった頃に現代美術に興味を持ち始め、空間全体を覆うようなインスタレーションに展開していき大学院に進みます。卒業後は制作から離れた時期が続き、27歳前後で再び制作に立ち返ります。

久しぶりの個展で展示したのが「エレベーターガール」でした。このシリーズを1993年から96年まで続けましたが、その最初は京都のギャラリーでおこなったもので、2人のエレベーターガールの衣装を着た女性がギャラリーの中央に座って朝から晩まで微笑んでいるというものでした。この展示をみた学芸員から声がかかったことで、その後兵庫近代美術館のグループ展で展示することになります。プロの俳優が14人のエレベーターガールに扮し、同じ展覧会に参加している作家の作品を説明してまわるというパフォーマンスを行いました。

やなぎさんと言えばこの「エレベーターガール」が代表作と言われることも多いですが、やなぎさん自身は学生のときに工芸の世界にいたこともあり他者と一緒に作品を制作する経験がなく、初めて自分以外の他者を作品に巻き込むことになった時に、自分の理想通りにいかなかったというジレンマを感じていたそうです。そんなこともあって再び作品発表から距離を置くことになり、エレベーターガールに扮したモデルの写真をパソコン上で加工して合成写真を制作する日々が続きます。

そうした中で、フランクフルトで開かれた写真の大型国際展に参加することになります。初めて国際展に参加し、コマーシャルギャラリーの存在や作品が売れることに触れる機会にもなりました。「だって学校じゃそんなこと誰も教えてくれなかった」と言うやなぎさんですが、実際に自作が海外のコレクターに売れるようになっていきます。京都の美術館でもコレクションされるようになり、作家として食べていけるようになったと言います。そうして作家として生活が立つようになってきた頃、エレベーターガールの写真を撮影している時間よりも、加工に時間がかかるようになり、アルバイトを雇うことがあったそうです。そうすると作業が効率的になり作品制作のスピードが格段に早くなりました。そのスピード感に危機感を覚えたやなぎさんは、エレベーターガールのシリーズを休止してしまいます。

その後、「演劇をやらなければいけないと思い始めた」というやなぎさんは、自主公演と言う形で演劇をスタートさせていきます。それが、1924年の関東大震災の翌年を舞台にした3部作の演劇作品です。

1920年代の大正アバンギャルディストたちを主人公にした演劇で、第1部と第3部は美術館で行われました。第1部は『東京ベルリン』と題され、バウハウスで教鞭をとっていたモホイ=ナジ・ラースローを主軸に、日本初の近代劇場をからめた内容になりました。会場を10年ぶりに再登場したエレベーターガールが案内嬢となって案内していく「連れ回し演劇」が行われました。ここで特徴的だったのは案内嬢の口調が美術館的な丁寧な口調から、バナナの叩き売り的なもの、見せ物小屋の弁士的、新劇的な口調と時代をさかのぼるように変化していくことです。ホワイトキューブの中に1室だけ黒い部屋、ブラックボックスが設えられ、そこは1924年にこけら落としされた「築地小劇場」を模していて、劇場を設立した土方与志と、芸術家の村山知義が登場します。

第2部は劇場で展開され、「築地小劇場」が生まれ、それが内部分裂していく変遷をたどる内容でした。劇場のこけら落としで演じられたラインハルト・ゲーリングの戯曲「海戰」を劇中劇として再現しました。「築地小劇場」が内部分裂をしたのは、日本が戦争に向かう中で体制に阿るか否かという部分でイデオロギーの乖離が起きたためで、創設者である土方が劇場を追われソ連に亡命してしまいます。この内容を舞台にするにあたり、劇場からは「あまりやりたくない内容だ」と指摘されたそうです。びっくりしたやなぎさんですが、演劇とはシェイクスピアの頃からすでに検閲との戦いで、そのギリギリをどう攻めるか、かわすかという歴史だということを学んだと言います。

第3部は『人間機械』と題し、再び美術館で村山を主人公にした前衛的な要素を全面に押し出した内容でした。途中2人に分裂した村山のうち、片方が演説しながら選挙カーのようなもので美術館の外に出ていき、もう一人の20代の頃の村山が美術館の収蔵庫に収蔵されるという大団円を迎えます。

2015年頃からは、ずっとやりたかったという野外劇に携わるようになり、現在も継続して開催しています。

現役で活躍しているアーティストに直接質問したり、意見を聞いたり言ってみたり、滅多にない貴重な機会を受講生の誰しもが熱心に受け取り、今後に生かそうという気合いを感じたレクチャーとなりました。

レポート|近藤令子