アーカイブ

Archives

2020年2月7日 レポート

レポート|シンポジウム いま、改めてアートセンターを考える。 vol.3「国際展(芸術祭)拠点としてのアートセンター:ハバナ・ビエンナーレとキューバのアートシーンについて

2018年6月16日(土)シンポジウム いま、改めてアートセンターを考えるvol.3

国際展(芸術祭)拠点としてのアートセンター:ハバナ・ビエンナーレとキューバのアートシーンについて

「いま、改めてアートセンターを考える」も3回目をむかえました。

今回は、あまりその実情が知られることが少ない、カリブ海の島、キューバに焦点をあて、国際展(芸術祭)拠点としてのアートセンターの役割について、ハバナ・ビエンナーレを手がかりにトークが広がりました。

ゲストには、キューバからキュレーターをお招きしました。ウィフレド・ラム現代美術館でキュレーターで、世界各地のアーティストが参加するハバナ・ビエンナーレでは中東地域を主に担当するキュレーターとしても活躍する、ブランカ・ビクトリア・ロペスさん。モデレーターを服部浩之さん(キュレーター、アートラボあいちディレクター)がつとめ、貴重な話を聞くことができました。

シンポジウムは、ブランカさんの自己紹介にはじまり、キューバの簡単な歴史について美術の視点からの紹介、そして実は30年以上の歴史があるハバナ・ビエンナーレの始まりと現在についてと、わかりやすく話が展開されました。

日本からの直線距離は12,500kmほど離れていて、飛行機でいくと、カナダで乗り換えておよそ15時間ほどかかります。「far far far away」と何度もブランカさんが言うように、日本から遠く離れた小国キューバですが、そこで開催されているハバナ・ビエンナーレはとても興味深いものでした。

それがいかにユニークかを理解するために、まずはキューバの歴史と美術についてスライドを交えて紹介いただきました。

キューバがスペインの植民地になったのは16世紀ごろ、そのため、キューバの美術はもっぱら当時のヨーロッパの影響を受けたものでした。その後、独立戦争を経て1902年にスペインから独立します。この頃のキューバは、独立を支援したアメリカの強い影響を受けます。それは、アーティストたちも例外ではなく、20世紀初めのキューバでは抽象的な表現や考え方が主流となっていきます。

この流れはおよそ50年ほど続きますが、1959年におこったキューバ革命によって、状況が一変します。反米、ソ連との密接な関係が生まれ、社会主義国としての長い時代がはじまります。これまでのアメリカの影響を排除する動きが政府主導で全国的に展開され、美術の世界でも、抽象表現ではない表現の仕方を探求していくことになります。

そうした中、1961年に政府がすべてのキューバのアーティストを集め「キューバにいるアーティストがどうあるべきか、どのような社会主義的な作品をつくるべきか」ということを話し合う会議が開かれました。キューバのアーティストにとっては、自由に表現することができない時代だったようです。

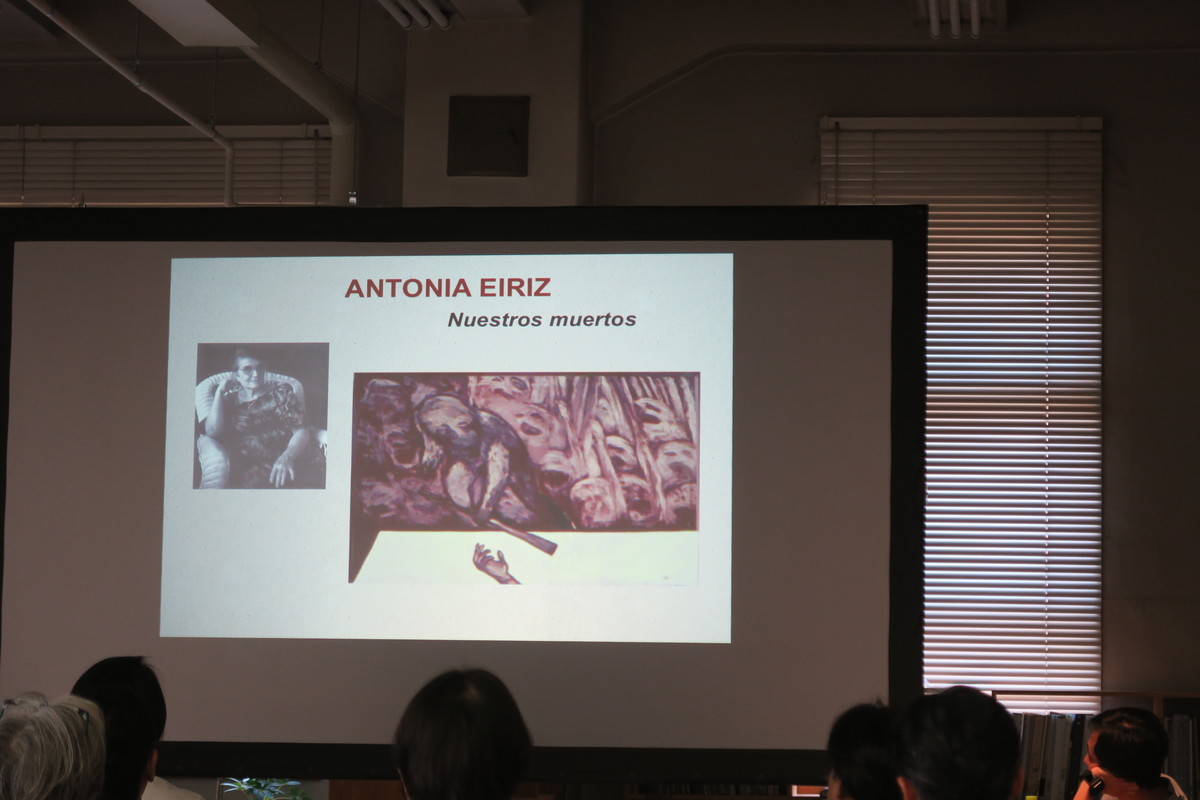

多くのアーティストが国外に出て活動することを希望していましたが、1960年代のアーティストとして重要な1人である、セルヴァンド・カブレラ(Servando Cabrera)は、キューバに残り、抽象的な表現ではなく具象的な表現を取り入れた絵画制作を行いました。キューバの美術史を語る時は10年を一区切りとして語るそうですが、1970年代、重要な女性作家としてアントニア・エリス(Antonia Eiriz)がいます。革命後、女性の社会進出に力が入れられていました。

こうした60年代、70年代の革命の余韻がまだ強く残るころ、革命政府に従うアーティストばかりではありませんでした。ラウル・マルティネス(Raul Martinez)は、反米思想の中、アメリカで生まれたポップアートの表現方法を取り入れた作品を発表し、社会の現状などを訴えました。

また、革命後に美術を学ぶ場所をつくろうとする動きがおこり、その活動に賛同したアーティストたちが教師となって後進の育成にあたったことで、70年代以降には彼らの教えを受けた新しい世代のアーティストたちが増えていきます。

表現としては、抽象的な中に農夫や日々の暮らしなどの具体的な事物がみてとれるようになっていきます。これは70年代以降、政府の方策で途方も無い量の砂糖を生産するため、全国民が農業に従事するということがあり、都市ではない地方の農村地帯での生活を強いられたことが影響しているようです。

革命が起こってから30年あまりたった80年代、1982年にウィフレド・ラム(Wifredo Lam)がなくなります。1902年にキューバで生まれ、アートを学びその後ヨーロッパに渡り、ピカソやシュルレアリスムと邂逅し、アメリカの抽象表現主義に影響を与えた国際的なアーティストです。彼が亡くなった時に、その業績を記念し、海外の最新の状況を紹介するなど、現代美術に焦点をあてたウィフレド・ラム現代美術センターが誕生します。

あまり国外に出る機会がないキューバの人々にとって、このセンターがあることで、キューバ以外の国のアートを知ったり、アーティストと関わりを持ったりすることができるようになりました。そして、第3世界(当時のアメリカなど先進国以外の発展途上国)の美術をひろく紹介する目的で、1984年に第1回ハバナ・ビエンナーレが開催されました。

かなり高い注目を集めたこの第1回展は、郵送による正式な招待状を送られた300名ほどのアーティストが参加する展覧会として構想されたのですが、誰かに送られた招待状がどんどんコピーされ、結果的に1000人近くの作家(作品)集まってしまいました。すごいところは、その1000人の作家すべてを受け入れ、展示をすると決めたところです。当然、センターだけではおさまらず、街中に会場を拡張することになります。

ヴェネチア・ビエンナーレを目指していた当初、第2回まではヴェネチアと同じように審査員が作品に投票してコンペティションを行なっていました。しかし、様々な場所から集まった、社会背景や文脈が全く違うところから生まれた作品をコンペすることに疑問があがり、第3回以降からはコンペは開催されなくなりました。

ハバナ・ビエンナーレはその名の通り、2年に1回開かれる国際展でした。しかし、1989年にベルリンの壁が崩壊し、次いで1991年にソ連が崩壊したことで社会情勢が大きく変わり、東側社会から資金、物質などの支援が受けられなくなったことで、ビエンナーレと呼ばれながらも、3年(ときに4年)に1回開かれる国際展として現在も続いています。また、この頃から、「なぜキューバで国際展を開催するのか」「キューバでしかできないことは何か」ということが考えられるようになっていきます。

ハバナ・ビエンナーレにはヨーロッパ、アフリカ、アジア、南米など様々な国のアーティストが参加しています。そうした多種多様な人々と協同していくために、大きなチームの編成変革があり、リサーチャーと呼ばれる専門家を置くことになります。彼らはそれぞれ専門の地域を担当(ゲストのブランカさんは中東担当)し、リサーチした内容を持ち寄って、当該年のビエンナーレでどんなテーマでどんな作家を招待するかを相談します。

この編成は第3回から現在まで変わっておらず、スタッフもほとんど変わっていないそうです。1つの専門分野について長い期間リサーチしていることで、変化したことがすぐにわかったり、理解が深まったりということがあり、キューバでビエンナーレをみて触れる人々に対してより良いアプローチができると考えられています。

スペインの植民地時代から、独立、革命、冷戦終結と大きな歴史のうねりを超えてきたキューバでの美術の流れを確認し、ハバナ・ビエンナーレの誕生までたどりつきました。

次はより具体的に、ハバナ・ビエンナーレの進め方などについて話が進みます。

3年ごとに開催されるハバナ・ビエンナーレでは、次回開催までの3年のうち、最初の2年がリサーチャーによるそれぞれの専門地域でのリサーチにあてられます。そしてそれぞれのリサーチ内容を持ち寄り、テーマなどを議論します。

議論の中では違いや共通の問題などが浮かび上がってきます。例えば第3回では、気づきとして、伝統的な美術や歴史を理解しないと、現代美術が理解できないということがみえてきたため、その両方をみせることになりました。

テーマは毎回かわり、「移民」や「コミュニケーション」、「よりよく生きる」など、実に様々ですが、目的はかわらず「キューバにいる人のために行う」ということです。美術の世界やアーティストのためではなく、キューバにいる人、きた人、そうした謂わば普通の人々のための作品を制作し展示すると言うことです。

会場も、美術館やギャラリーのようなホワイトキューブではなく、まちなかに進出していくようになります。第7回では、一般市民の自宅内に展示するなど、市民を巻き込んでいくといったアプローチがとられました。

ブランカさんが初めて関わったのは第10回から。正式にキュレーターチームに入ったのは、第11回からです。このときには、まちなかには30以上の会場があり、市民が積極的に関わってくれるようにもなりました。会場数が非常に多くなり、来場者数のカウントはこの頃から意味をなさなくなり、数字的なことよりも、そこでどのような体験、経験が生まれたかということにフォーカスされるようになりました。

ここで、素朴な疑問が。

ハバナ・ビエンナーレに参加する作家はどのような経緯で参加することになるのか?

ちょっと意外な答えがかえってきました。

まず、作家には謝礼のほか、交通費、宿泊費、材料費などの作品を制作展示するための諸費用の一切が支払われません。作家は手弁当で参加することになります。

さらに、アーティスト・イン・レジデンスのようにキューバにきて、キューバのことを知って、キューバでしかできない作品を制作するために、長い時間がかかります。

さらっと聞いただけでも大変そうな内容で、ブランカさんたちキュレーターにとって、なにも金銭的なサポートができないこともあって、アーティストに参加の可能性をたずねる連絡をするだけでも大きなストレスになるそうです。

「ハバナ・ビエンナーレに参加してみませんか。ただし、すべての費用をご自身でまかなっていただくことになります。また、インターネットがすぐにつながらないので、反応が遅くなりますし、物資も限られているので、作品制作に必要なものもすべて持ってきていただくことになります。」

といったような内容のメールを送るそうですが、ほとんどのアーティストが「YES」と答えるそうです。お金を払ってでも、参加したい、と思うアーティストが多いと言うことですが、それはなぜか?

ブランカさんの意見としては、「キューバという国が新鮮だから」。

キューバは、インターネットが制限されていたり、電話が通じにくかったり、停電が多かったりと、情報をすぐに手に入れたり発信することができる状態ではありません。つまり、キューバの人が海外のことについて、あまり情報を得ることができないわけですが、同じように、海外の人がキューバのことについて知る機会もほとんどありません。

そうした状況は、海外のアーティストにとってまるで未知で、すでに名の知れたアーティストであっても、若手であっても、新しい経験をすることになります。その点が大きな魅力であるといいます。また、すでに有名になっているフランシス・アリス(Francis Alys)やウィリアム・ケントリッジ(William Kentridge)も、まだ無名なころにハバナ・ビエンナーレに参加したことで国際的に知られるようになった経緯があり、彼らが若いアーティストにそうした経験を伝えることによっても、ハバナ・ビエンナーレへの期待が高められることがあるそうです。

また、様々な人が参加することによって、国だけでなく年代や性別も多様な人と関係をつくることができます。こうした機会創出はキューバのアーティストにとって非常に重要なことでもあります。

予算も物資もないなかでは、アーティストとキュレーターの関係も通常の国際展と同じではない?という疑問には、「協働するんです」と答えるブランカさん。

アーティストのために写真をとったり、街中を走り回ったり、一緒に制作をしたり。若手から大御所まで同じ苦労をして作品を制作していきます。その過程をキュレーターも一緒に汗水を流して経験していくことで、より良い結果が生まれていきます。

市民はどのように受け入れているのか?またビエンナーレの収入は?という会場からの質問に、「いい質問ですね」とさらに深く話しをしてくれました。

キューバは社会主義が長く、公的なサービスはすべて基本は無料です。ですので、ハバナ・ビエンナーレも、市民には入場料などが全くかかりません。

市民に対しては「観客」ではなく、キュレーターがアーティストと協働するように、できるだけ市民も巻き込んで関われるようにすることを大切に取り組んでいるといいます。

すべての人が参加できたり、すべての人に受け入れられることではなく、例え6人などの少数でも関わることができれば、その人たちが家族や友人、知人にその経験を語ったり伝えたりすることで、間接的にその体験が共有されていって巻き込まれていくことができる、という話は印象的でした。

最後に、「日々変わっていく状況の中で今後もハバナ・ビエンナーレを国際的にどう位置付けていくか、考えていかなければならない」と、これからに向けの態度や決意についてお話しされ、トークは終了しました。

普段あまり聞くことのできないキューバの歴史やアートシーンに加えハバナ・ビエンナーレに直接関わっているブランカさんのお話は、新たな発見が多く、とても興味深いものでした。また観客の方ひとりひとりの質問に対しても親身に考え、向きあうブランカさんの姿勢はとても印象的で、市民やアーティストと直接関わってつくりあげていく今回のハバナ・ビエンナーレのお話しとどこか繋がるところがあるように感じました。

レポート|松村淳子