アーカイブ

Archives

2024年3月2日 レポート

アーティストトークの様子|Blind dog

実施日時|2023年7月29日(土)17:00~

出 演|髙橋 凜

ゲスト|千葉真智子(豊田市美術館学芸員)

会 場|アートラボあいち2階

参加人数|24名

髙橋凛さんによる初個展《Blind dog》のアーティストトークが、豊田市美術館学芸員の千葉真智子さんをゲストにお迎えし開催されました。

アーティストトークの様子

アーティストトークの様子

展示構成

髙橋さんは大学卒業後すぐに東京やパリで活動していました。そのため千葉さんが髙橋さんの作品をしっかりと鑑賞できたのは、2023年に開催されたアーティストフェア京都で発表されたインスタレーション作品の《Blind dog》を見た時でした。今回の展示では、同様のモチーフを用いつつも会場であるアートラボあいちに合わせて、作品のサイズを京都の時より一回り大きく制作するなどしたそうです。

アートラボあいちでは、 3階展示室に《Blind dog》と《The Cabbage》を展開し、2階展示スペースではドローイングシリーズの《Emaki》やオブジェクト作品などを展示し、作品と会場を含めた全体を意識した構成にしたそうです。建物に入ると螺旋階段が最上階まで伸びていて、3階で流れている音が微かに響きわたっています。アートラボあいちの観葉植物や、ブラインドから差し込む光の変化など、会場内の雰囲気さえも作品の要素の一部として取り込んでいます。一見すると展示されている要素同士の関係性は無いように思われるかもしれませんが、髙橋さんの中では要素同士からの連想の飛躍があり、意味合いが通じているとのことです。

《Blind dog》 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

2階スペースの様子 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

2階スペースの様子 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

《Blind dog》は、様々なメディアを通して"盲目の犬"という存在を巡る作品になっています。コロナ禍に行われた友人とのオンライン上での会話が発端となっています。会話の中ではハウリングが起こったり、友人が飼っている盲目だが過去の記憶を頼りに家の中を自由に歩き回る犬の話をされたりしたそうです。会話を通して、"ハウリング" "自由に歩く盲目の犬"という、視覚だけではない感覚で事象や空間を断片的かつ流動的に把握しようとする思考と、髙橋さん自身の制作とが深く結びついていることに気づかされたと言い、現在もシリーズ作品として制作を続けています。 "盲目の犬"という存在は会場内に様々な形で展開されており、ハウリングのサウンドや、近所で見つけた置物の犬を観察し続けた映像作品、そして実際の犬の置物なども展示されていました。

《Blind dog》 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

《Blind dog》 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

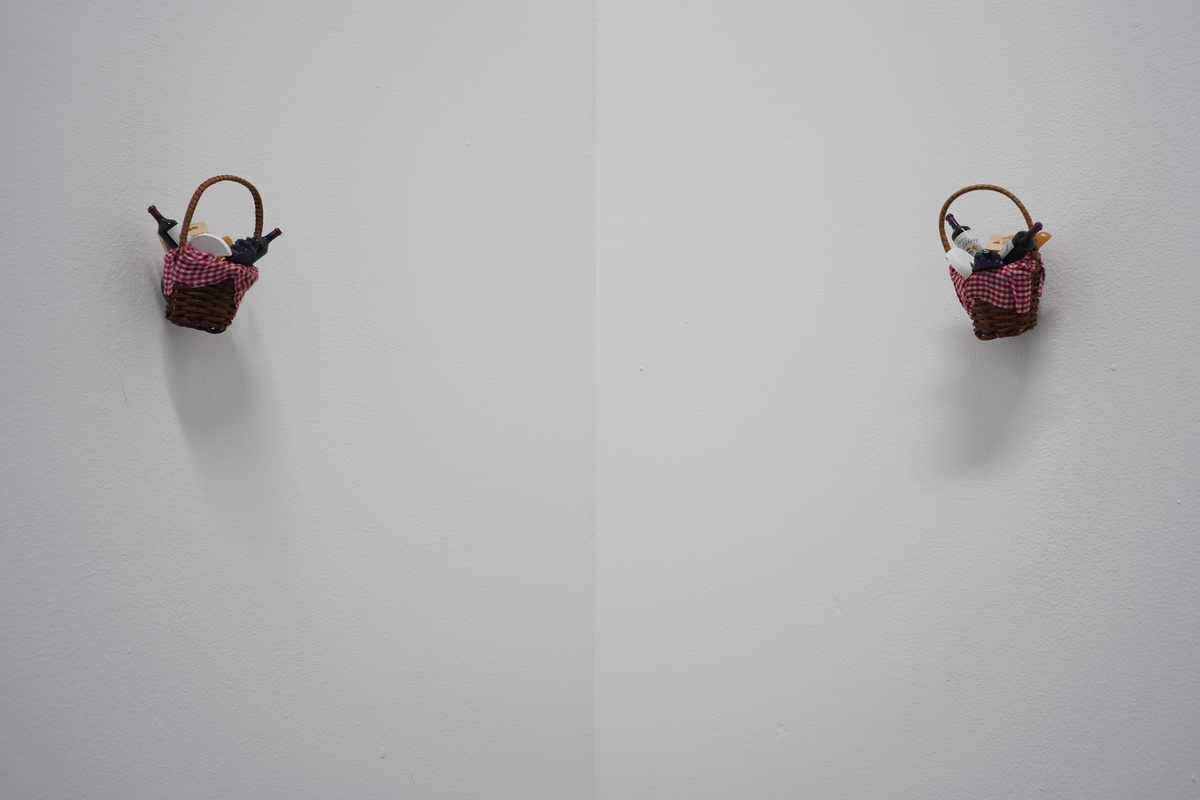

《The Cabbage》は、2018年から開始した"キャベツ"にまつわる日本の民間療法の話や、楽曲、TV番組など様々な文脈を収集し、性や社会が形成する美しい愛について考察するシリーズです。展示室内には、食品サンプルで出来たキャベツの葉や、氷嚢に注がれた赤ワイン、フランスの土産物屋で売られていた小さなバスケットなどが設置され、収集したキャベツにまつわる話はテキストにまとめられ展示室にて配布しました。そのテキストの一つに、若い女性への愛に狂った老年の男の生涯を描いたアルバム『L'Homme À Tête De Chou(邦題:くたばれキャベツ野郎)』(Serge Gainsbourg)があり、これを今回のインスタレーションのメインに構成しています。

千葉さんは、バケットの中にフランスパンやワインなどが入っている、いかにも"フランスっぽい"モチーフや、Serge Gainsbourgを彷彿とさせるようなキャベツの葉の配置など、髙橋さんの連想の繋がりが会場内に広がっていて、まるで髙橋さんの頭の中に入り込んだようだと感じたそうです。

《The Cabbage》 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

《The Cabbage》 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

《Emaki》

髙橋さんは2017年頃から毎日《Emaki》というタイトルのドローイング作品を制作しており、以下の4つのルールを自分に課しています。

・毎日描く

・同じ登場人物で描く

・モチーフにはそれぞれに決められた色を使う

・描く内容は抽象的だが、できるだけ具象的に描く

髙橋さんは元々ペインターという事もあり、どんな体調の時でも、悲しくても、怒っていても、日々《Emaki》を描き続けることにより、自分の中のイメージがより自然に絵の中に落とし込まれていくと話されていました。

ドローイングを展示する際は、髙橋さん自身が作品を選定し展示を行う必要性はないと考えているらしく、今回展示した《Emaki》は全て、3階展示室で流れているサウンドを制作したHiiona Choiというサウンドアーティストに選んでもらったものだそうです。 《Emaki》シリーズ 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

《Emaki》シリーズ 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

不確かな世代

髙橋さんは展示をする際に考えていることとして2つのことを話してくれました。1つは仰々しくなく、いつでも移動可能な仮設置のように思わせる作りにしています。もう1つは鑑賞者の日常とリンクさせ、既視感を与えることができるように日常的なものを素材として扱うということです。

例えば、作品と日常がリンクする部分として今回の展示では、作品の一部にエアコンパテという、エアコンの配管と配管を通している壁穴の隙間を埋める粘土状の素材を使用しています。完全に硬化しない性質に着目しモチーフとして選んだそうです。

千葉さんは最初に見た時、それがエアコンパテとは気づかず、何となく違和感を感じると同時に、とても気になる存在だったそうです。家の隅にある異質で異物感のある物で、日常生活の中で無意識に認識していたエアコンパテに対する違和感と、作品を見た時の違和感がリンクしていて、それが気になる要因になっているのではないかと仰っていました。鑑賞者の日常と作品がリンクし既視感と違和感を与えると同時に、仰々しい印象を与えることなく展示の構成が練られていると評価していました。

《Blind dog》一部 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

《Blind dog》一部 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

また、移動可能な仮設置を表しているものとしては、《Blind dog》で使用している大きなパネルがあります。できるだけ薄く、廉価な作りに見えるように依頼しており、作品の中に、安定感のない不確かで不安定なものを残しておきたいと常に考えているそうです。

作品を制作する上で、その姿勢はとても勇気のいることであり、不確かさや安定のなさ、失敗するかもしれない危うさとのせめぎ合いに挑んでいくには、強さが必要になってくると千葉さんは仰いました。

髙橋さんは、自分達の世代は「確かさがない世代」であると考えています。大人になるにつれ、誰も助けてくれない世の中なんだろうなと感じることが多くなってきたそうです。きっと年金はもらえないだろうし、給料はそんなに多く貰えないだろうけど、この国は多分助けてくれないかもしれない、といったように「不確かさ」のなかで生きていかなければなりません。友人と協働し、小さなコミュニティで物事を考えていき、同様のコミュニティに多数所属することで、自分の居場所を複数持つことができる。それこそが我々世代の生き抜くすべであると髙橋さんは考えています。そういった考えは、髙橋さんの作品制作のあり方にも影響しています。

髙橋さんは、作品スタイルに拘らず様々なメディアで制作するだけでなく、アーティストとのコラボレーションや展示する作品の選定の一部を他の誰かに委ねるなど、他者が介在する状況を自ら作り出し発表を行ってきました。そこでは、髙橋さん自身が予想もしなかった気付きや、フィードバックが得られ、次の作品制作へのきっかけが生じます。そういった予測不能な、次へと繋がる様々な可能性を受け入れる姿勢も髙橋さんの強みなのではないでしょうか。

《Emaki》で展示作品の選定をお願いした際、相手に送った作品のタイトルは全て《Emaki》なのでデータを渡すと、《Emaki_キャベツ》などといったように相手が自由にタイトルを追加した状態でデータが帰ってくる場合があります。髙橋さんは、自分から発せられるイメージには限界があると考えているため、髙橋さん自身が想定していなかったイメージが提示された時は、面白いと思い全て保存しているそうです。

他者から与えられたイメージを受け取り、そして、どう他者へ新たなイメージを与えられるか、常に意識をしながら制作に取り組んでいます。

イメージ

今回のトークでは「イメージ」という言葉が何度か登場しました。

髙橋さんにとって「イメージ」とは、具象的で、その中身がどんどん変容していくものであると考えています。本やコップなど内容や中身が違っても、それ自体は本でありコップであることには変わりないように、イメージに対して中身をどう考えていくか、変容させていくかということに重点をおいています。

イメージの意味合いが決定的に変わった出来事が起こった時や、その出来事に対して髙橋さんではどうしようもできない無力感などに苛まれた時は、過去に描いた《Emaki》に新たな絵を描き足すこともあります。パリ滞在中に、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まった際、パリの街中の窓にウクライナ国旗が掲げられたのを見て、過去にパリの窓辺を描いた《Emaki》にウクライナ国旗を描き足したそうです。

ただし、鑑賞者の解釈の邪魔にならないように、髙橋さんの実体験を出し過ぎないよう注意しながら制作しています。髙橋さんが伝えたいのは流動的なイメージや、不確かさで、作家自身の経験はあくまでもちょっとした文脈に過ぎないとのこと。ゆえに、展示する際は情報の開示はなるべく控えるようにしています。ウクライナで起きた出来事は髙橋さんの中でとても印象に残り、先にも述べたようにどんな状況でも《Emaki》の制作は続けていました。自分の心境をすぐに切り替えることは容易ではありません。けれども、日々継続することにより徐々に自分の感情を落ち着かせ、起こった出来事の一つに過ぎないという、ある種の割り切りが少しずつできるようになったそうです。

《Emaki》シリーズ 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

《Emaki》シリーズ 撮影:谷澤陽佑/Photo by Tanizawa Yosuke

日々変容していく社会を、制作を通じて生き抜いていく髙橋さんの強さを感じると同時に、5年後、10年後に今回の展示を見返したくなるようなトークでした。

(レポート|岡本涼伽)