アーカイブ

Archives

2024年12月27日 レポート

レポート|「現代美術作品の保存」8月17日(土)

8月17日(土)

「現代美術作品の保存」

ゲスト|桒名彩香(愛知県美術館学芸員)

レクチャー///

全国的にも珍しい、「保存修復」専任の学芸員である桒名(クワナ)さんから、「現代美術作品の保存」をテーマに事例を交えながらその難しさや特異さ、これまでの保存修復と何が異なるのか、どんなことが課題になるのか、美術館としての立場から紹介いただきました。

保存修復専任の学芸員として

桒名さんは愛知県知立市出身で、大学を卒業後、知立市役所の税務課に勤めていましたが、2年ほどたったころに絵画修復の本に出会い、これがやってみたい!と思い立ち、岡山県にある吉備国際大学大学院文化財保存修復学研究科で油絵の修復を学びました。国内で文化財の修復を学べる大学は多くなく、吉備国際大学も現在は同研究科の学生募集を停止しています。大学院で2年学んだあとは、指導教員のアトリエで修復補助や、「エキシビジョンコンサバターアシスタント」(注1)として巡回展覧会に帯同し、作品のコンディションチェックといった仕事をしていました。名古屋城の非常勤学芸員を経て、兵庫県立美術館の保存修復グループアシスタントとして3年間従事します。保存修復の専門家による組織がある美術館は非常に珍しいそうです。2016年に愛知県美術館の保存修復担当学芸員として着任し、約9,000点の収蔵作品の保存管理や修復を担当しています。

愛知県美術館は1992年に開館し、国内外の20世紀美術を中心にコレクションを形成しています。2010年からは「あいちトリエンナーレ(現・国際芸術祭「あいち」)」の会場になっていることや、あとで紹介されるコロナ禍を受けた作家支援も関係して、近年は現代美術のコレクションも増加しています。近現代美術作品を多く所蔵する愛知県美術館ですが、2003年に名古屋のコレクター木村定三氏の3,000点におよぶコレクションを寄贈されたことで、保存管理がより意識されるようになったと言います。

「木村定三コレクション」の幅は広く、油画、日本画、工芸品、陶磁器、考古資料など多岐にわたります。多くは愛知県美術館の収蔵方針には重なりませんが、木村定三というコレクターの審美眼・視点で集められた一群としての特徴を重要視し、全コレクションを一括で収蔵することが決められたそうです。個人コレクションであったために、美術館で収蔵する場合とは保存環境は大きく異なります(自宅や蔵、倉庫など)。そうした環境から美術館の収蔵庫へ移されたあとは、ひとつずつ資料の調査を行ない、適切な保存方法が検討され、必要な場合は修復活動が行なわれています(注2)。

注1...作品のコンディションチェックは展覧会実施時には必ず行われる。巡回展に帯同する「エキシビジョンコンサバター」は個人修復家に依頼されることが多い。海外から作品が移動する場合、「クーリエ」と呼ばれる作品を所蔵する美術館の学芸員が帯同し、実際に展示をおこなう美術館の学芸員とともに作品の状態をチェックする。日本国内から海外へ作品を移動する場合も同様である。

注2...実際に修復された資料についての報告は愛知県美術館webサイトから閲覧できる。

例:木造不動明王立像(https://www-art.aac.pref.aichi.jp/collection/pdf/2012/apmoabulletin2012kimurap20-26.pdf )

保存修復の仕事とは

博物館法第4条には以下のように記され、とくに下線部では「保管」として保存修復が学芸員の携わる業務の一つであるとされています。

博物館法第4条

- 博物館に、館長を置く。

- 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。

- 博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

- 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

- 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

- 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

この世に存在するあらゆる「もの」は、それが誕生した瞬間から劣化がすすんでいきます。そのため、美術館では劣化がしにくい環境設定として、湿度55%、気温は22度前後で保たれるように24時間365日、絶えず空調が管理されています(注3)。また、虫菌害対策なども欠かせません。劣化しにくい環境を保ち、作品のオリジナルの状態を維持することが肝心です。そのためには、作品調査も重要です。作品の構造や素材を知ることで、より適切な対応をとることが可能になります。

作品(文化財)の保存の大きな目的は、オリジナルの状態を保つことですが、劣化が進んだ場合、必要に応じて修復されます。油画や日本画、仏像といったある種伝統的な文化財では、保存方法や修復方法についてある程度の蓄積がされているため、事例を参照したり、セオリーなどを見出すことが可能です。伝統的な芸術や工芸品は文化財として修復される歴史を積み重ねてきましたが、現代美術作品に関しては圧倒的にその歴史が浅く、これまでのセオリーが通じない事例が度々あらわれます。まさに、今現在トライアンドエラーを繰り返しながら、適切な方法を探っている状態です。

注3...作品に使用されている材質や、制作された年代などによって劣化しにくい適切な温湿度は異なる。異なる材質・年代で制作された作品が同じ展示室内で展示される場合は、どちらかを外気と遮断される展示ケースに入れ、個別に空調が管理できるようにするなど工夫されている。

現代美術作品の多様化

現代美術作品の多様化について、桒名さんからピカソやデュシャン、ウォーホルの作品を例にあげて芸術のあり方が大きく変化してきたことが紹介されました。芸術の転換期は作家自身が芸術との向き合い方を捉え直した結果であると同時に、近代産業の発展にともなう工業生産、大量生産が登場してきた社会背景も大きく関係しています。大量生産品や消耗品が作品の素材として用いられたことは、そうした社会との関係も無視できません。1950年代後半に入ると、プラスチックや樹脂が素材として登場し、作品にも用いられるようになり、素材の幅はどんどん広がっていきます。

このように、作家自身が芸術をどう捉えてきたのかということと、多様な素材を用いることが可能になったことで、作品のあり方や素材、構造が多様化していきました。

現代美術の保存修復を事例から考える

ここからは、実際の保存や修復の事例から、具体的に現代美術作品の保存の難しさや課題をみていきました。

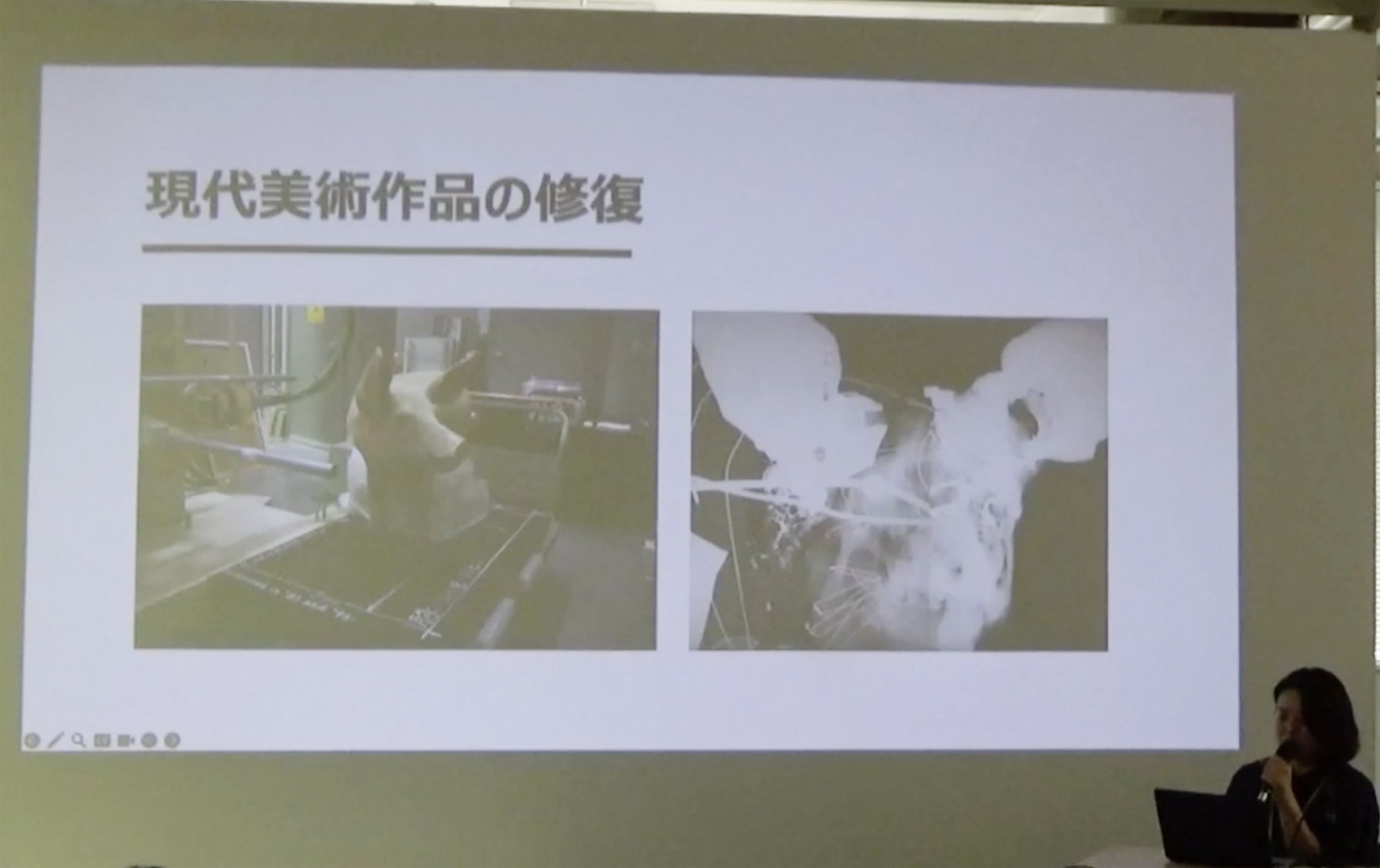

<事例1>剥製を用いた立体作品

剥製を用いた作品に亀裂が入り、修復が必要となった事例です。

特徴的なのは剥製や合成樹脂など複数の素材で構成されているという点と、「発注芸術」とよばれる範疇の作品で、作家が設計図を書き、制作は業者等専門家に依頼するという、作家が直接制作しないかたちの芸術であることです。そのため、作家本人から制作過程や素材を聞き取りするのではなく、剥製業者から聞き取りを行なう必要がありました。

調査の結果、亀裂が入った部分には、かたちを保つため鉛が注入されていたことがわかりました。

X線による調査の結果、鉛が注入され白く写っている耳の亀裂が入っている部分には、黒くぽっかりと穴が空いており、この部分の鉛が欠損していることが判明しました。展示台には白い粉が落ちていましたが、それはこの欠損した鉛が粉状になって落ちたものでした。鉛が酸化すると膨張して体積が増加し、剥離を引き起こし、膨張した分の鉛はそのあと粉となって展示台に落ちていくという一連の経過がみえてきました。

調査内容をふまえ、まず酸化した鉛を取り除き、鉛が欠損して空洞になっている箇所には合成樹脂を注入し、剥離して裂けてしまった部分は着色した和紙を貼り付けるという方法で修復が行なわれました。

<事例2>ナム・ジュン・パイク

現代美術作品の保存について語る上で欠かせない作家の一人が、ナム・ジュン・パイク(1931-2006)です。同時代のテクノロジーを利用した作品を多く制作していますが、当時は最先端だった機器も、いまでは生産停止となり入手が困難になってきています。それが作品の修復を困難にしています。

1970年代に登場した「タイムベースドメディア」という分野の芸術は、時間軸を作品に内包していることが特徴で、ビデオ、オーディオ、フィルムなどのテクノロジーに依拠していることが多く、1990年代ごろから美術館に収蔵されるようになり、同時に保存修復についても議論検討されるようになりました。

ナム・ジュン・パイクの代表的な作品として重要な位置を占めている作品に《The more, the better》があります。韓国国立現代美術館が所蔵しているこの作品は、1,003台のブラウン管モニタがつみあがってタワーとなり、それぞれのモニタには映像が流れています。老朽化がすすみ、火災の危険が生じたことから電源がおとされ放置されていましたが、作家の業績としても美術史的に見ても重要な作品であることから、3年にわたる修復プロジェクトがスタートしました。作品が制作された当時は、ブラウン管モニタは当たり前に入手できるありふれた機器でしたが、のちに生産が終了され、現在問題なく稼働するブラウン管モニタを入手するのは非常に困難です。美術館では、中古のモニタを集め、不足分は中身だけLEDなどに変更して対応したそうです。

ここで問題となるのは、「何が作品の本質にとって重要なのか」という点です。

修復する時点ですでにナム・ジュン・パイクはこの世を去っており、作家に確認する術はありませんでした。そこで、美術館の学芸員や、ほかにナム・ジュン・パイクの作品を所蔵している美術館などと連携協議し、作品のあり方について検討しました。タイムベースドメディアの作品全てに同じ問題が問われ、「何を保存すればいいのか」といった点に集約されます。長期的な保存が想定されていない素材や、継続的な供給が担保されていない素材を用いた作品を保存していく困難さがここにあります。

現代美術作品の収集

1895年にはじまったヴェネツィア・ビエンナーレを皮切りに、現在さまざまな芸術祭が世界各地で開催されています。芸術祭で展示される作品の多くは、芸術祭のために制作されるサイト・スペシフィック(特定の場に帰属する)な作品も多く、芸術祭終了後は撤去されてなくなってしまいます。

愛知県美術館では、2010年からはじまった「あいちトリエンナーレ」(2022年より国際芸術祭「あいち」)に出展された作品を、美術館向けにカスタマイズしたものを収集してきました。これは、芸術祭という一過性のもののために制作された作品は耐久性がなく長期保存に向かないものが多いためです。さらに、2020年に起こったコロナ禍をうけて、若手作家支援として「美術品取得基金」に特別枠を設け、2020年から23年にかけて100点以上の若手作家の作品を収蔵し、現代美術作品のコレクションが一気に増加しました。

コレクションの幅が広がった一方で、保存管理には苦労をしていると言います。修復の事例でみてきたように、現代美術の修復はこれまでにない事例が多く、その都度慎重な検討やリサーチが必要です。保存に関しても、伝統的な美術とは異なる配慮が必要になってきます。

現代美術の保存

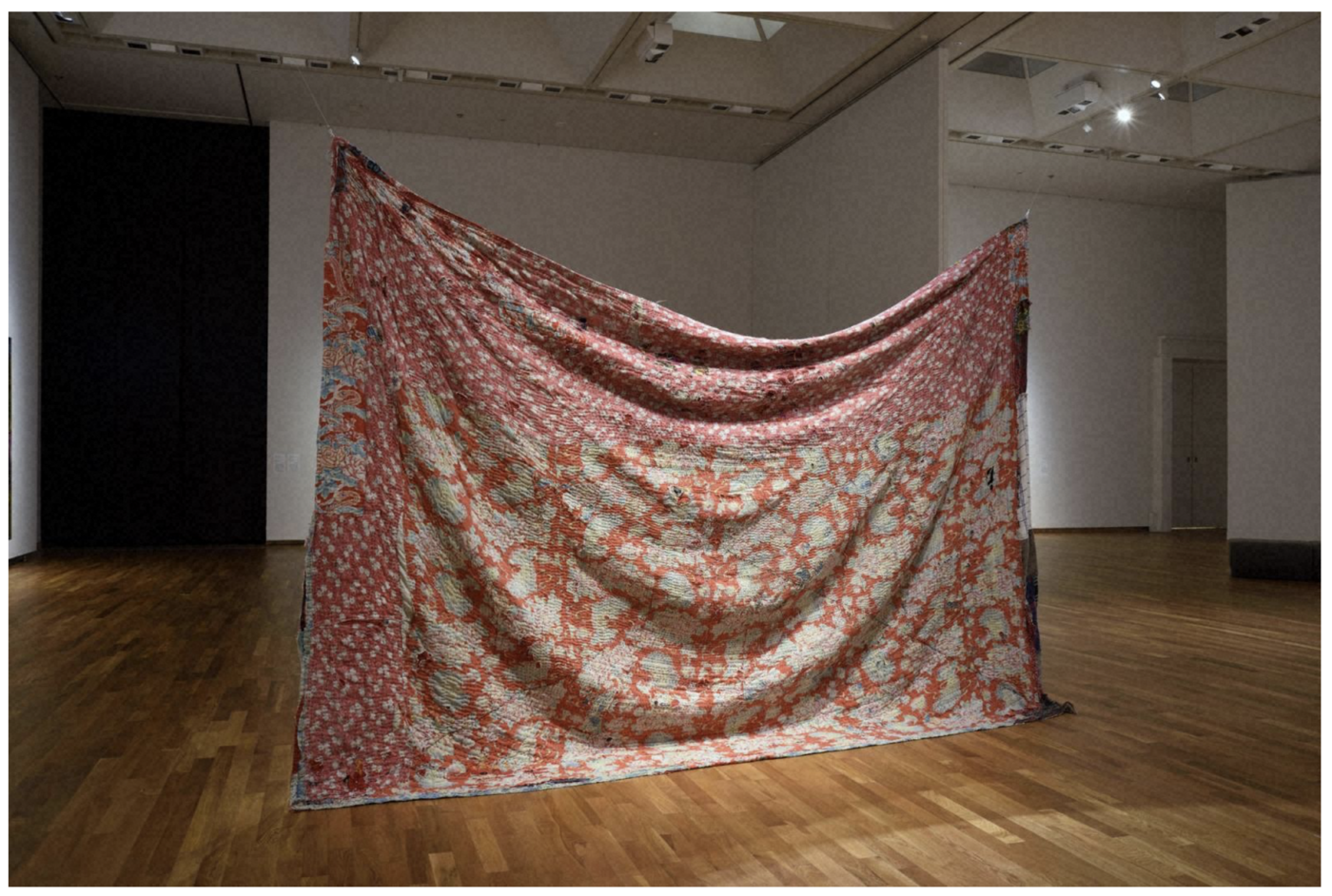

<事例1>遠藤 薫《Uesu(Waste)/Hanoi》2019年、愛知県美術館

高さ2.5メートル、幅3.6メートルにおよぶ巨大な布の作品です。ハノイの市場であつめた古布に刺子がほどこされています。

(愛知県美術館webサイトより)遠藤 薫《Uesu(Waste)/Hanoi》2019年、雑巾 愛知県美術館蔵

(愛知県美術館webサイトより)遠藤 薫《Uesu(Waste)/Hanoi》2019年、雑巾 愛知県美術館蔵

天井から吊すように展示されていますが、これが作品としての完成形ではありません。展示されると同時に、その展示場所の床を作品で雑巾がけすることが作品として成立する条件となっています。作品を「雑巾として使用すること」が重要なポイントになっているのです。雑巾がけをすることで、布は傷み、劣化します。そしてまた展示の際に雑巾がけをして、劣化し、、、というサイクルによって、作品の本質が構成されています。

しかし、美術館として保存するという観点からみてみると、雑巾がけをすることによって、物質として損傷していく、虫菌害が発生するなど、リスクがいくつかありました。そのリスクをどのように解決するのか、作家と美術館との間で、丁寧な話し合いを重ねました。その結果、美術館で長期的に保存する算段をつけることができましたが、大事なのは長期保存を実現させるために作品を成立させる要素を諦めるべきではないということです。作品と作家に対して敬意を持ち、どの点が、あるいはどこまでが作品を成立する要素として外せないかを丁寧に確認し、そのうえで対応を練っていくことです。この作品は、桒名さんが保存とは一体どういうことかといった原点に立ち戻るきっかけを与えてくれたといいます。

<事例2>遠藤 薫《Handkerchief/Silk fabric/Thailand/1945》2019年、愛知県美術館

(愛知県美術館webサイトより)遠藤 薫《Handkerchief/Silk fabric/Thailand/1945》2019年、蚕糸、絹 愛知県美術館蔵

(愛知県美術館webサイトより)遠藤 薫《Handkerchief/Silk fabric/Thailand/1945》2019年、蚕糸、絹 愛知県美術館蔵

戦前にタイで織られた布を用いています。現地の人によって修復された箇所もありますが、それに加えて別の「第三者」による修復が施された作品です。作品下部の白く穴が空いたところをよくみると、薄らと黄色くなっているのがわかります。黄色い糸によって穴がふさがれていて、この部分が「第三者」による修復箇所です。作品をさらによくみると、繭がくっついているのに気づきます。生きた蚕を布の上に置き、蚕が出す糸によって穴がふさがれています。この蚕こそが布を修復した「第三者」です。この作品を収蔵するにあたり、長期的に保存するために作家と綿密なやりとりが行われました。

蚕を布に這わせたのは作家自身のため、蚕の種類や糸について事細かな部分が確認されました。このようにやりとりは多岐にわたりましたが、美術館側の意図を丁寧に言葉にしてやり取りを重ねることで、作家と良い関係を築きながら、長期保存を可能にする方策を組み立てていくことができました。作家の指示をすべて受け入れる、あるいは逆に美術館の主張を押し通すのではなく、意図を明確にしたうえで丁寧なやり取りをすることが必要です。

現代美術作品の保存では、美術館側に事例や知見が無い場合も珍しくありません。また、作家は長期保存を念頭に置いて制作しているわけでもありません。作品を残していくことは美術館の使命であり、どのようにすれば保存していくことができるかを考え実行していくことは美術館の責任です。美術館がそれを意識し、責任を負わなければ、多くの作品が後世まで存在することは叶わないでしょう。それだけ重要な仕事であると言えます。

<事例3>宮永愛子《Waiting for awaking》シリーズ

『アブソリュート・チェアーズ 現代美術のなかの椅子なるもの』展にて撮影

宮永愛子《Waiting for awaking -chair-》 2017年、ナフタリン、樹脂、ミクストメディア

樹脂のなかに、ナフタリンで制作された椅子がとじこめられています。ナフタリンは防虫剤の原料などに使われるもので、個体の状態で置いておくと徐々に気化して消失するという特性があります。樹脂に閉じ込まれているので、この状態では気化することはありませんが、一箇所穴が空いていてシールでふさがれています。このシールをはがすと、椅子はそのうちに気化して消えてなくなります。はがすか否かは作品の所有者に委ねられています。

「みなさんなら、どうしますか?」という問いかけに、受講者たちは戸惑った様子。美術館では、このように正解のない問いが多く発生します。なぜなら、保存についての考え方は、保存する人の数だけ存在するからです。いずれの場合においても大事なのは、美術館として、なぜその保存方法にしたのかという判断を、美術館内部で共通認識として持っておいて、しっかりと記録をしておくことです。

現代美術作品の保存について、ここまでみてきたことをまとめると、その困難さは大きく2つの点にあると言えます。

1)物質的構成要素の多様化

作品を構成する素材の多様化、耐久性や長期保存を念頭におかない素材の使用などからくる、物質的な保存の困難さについての問題

2)価値構成要素の多様化

状態の変化や置き換えが必ずしも作品価値を低下させることにはならない。何が作品を成立させるのかについての問題

この2つの問題を乗り越えるためには、作品のコンセプトを正しく理解することが重要です。

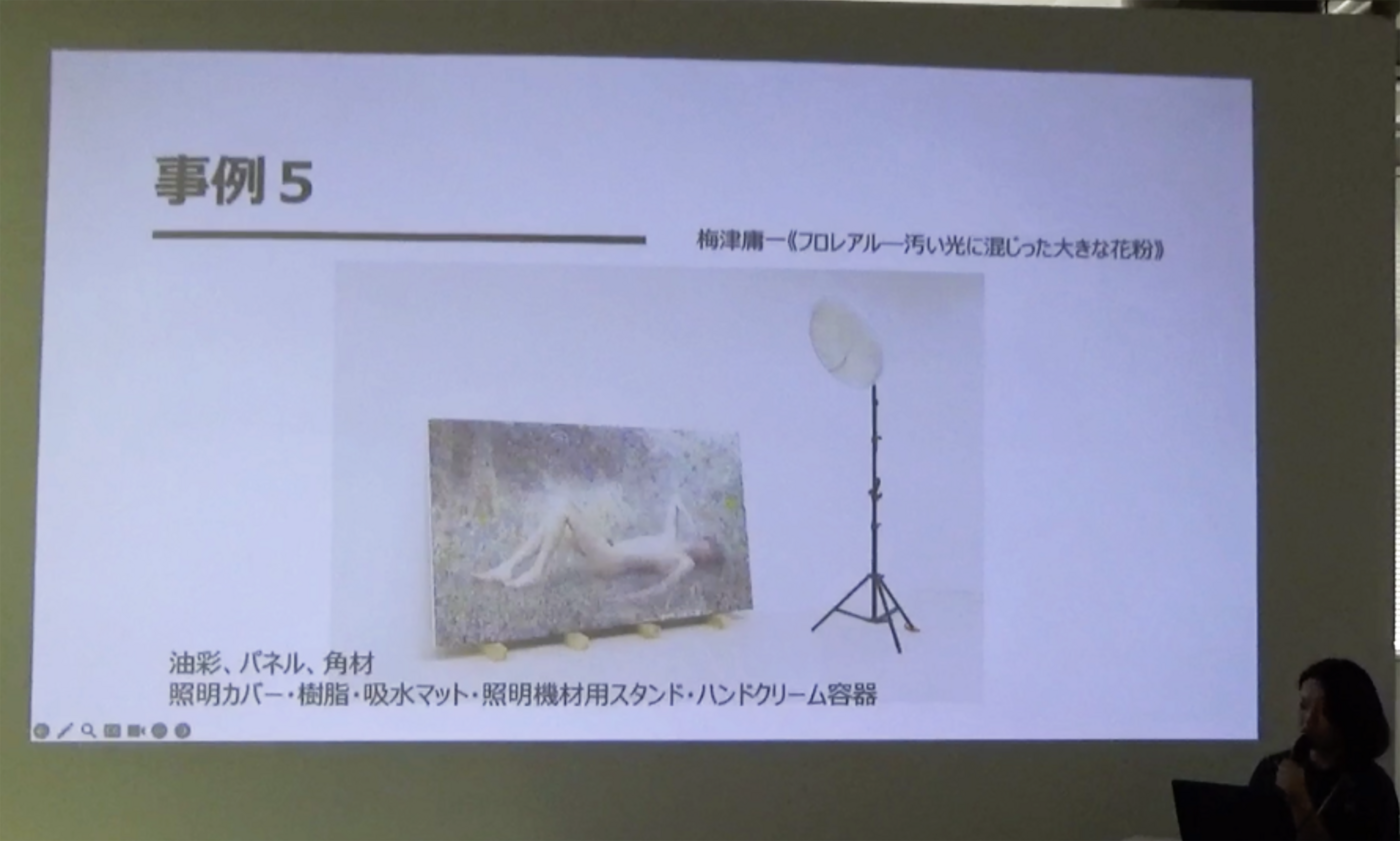

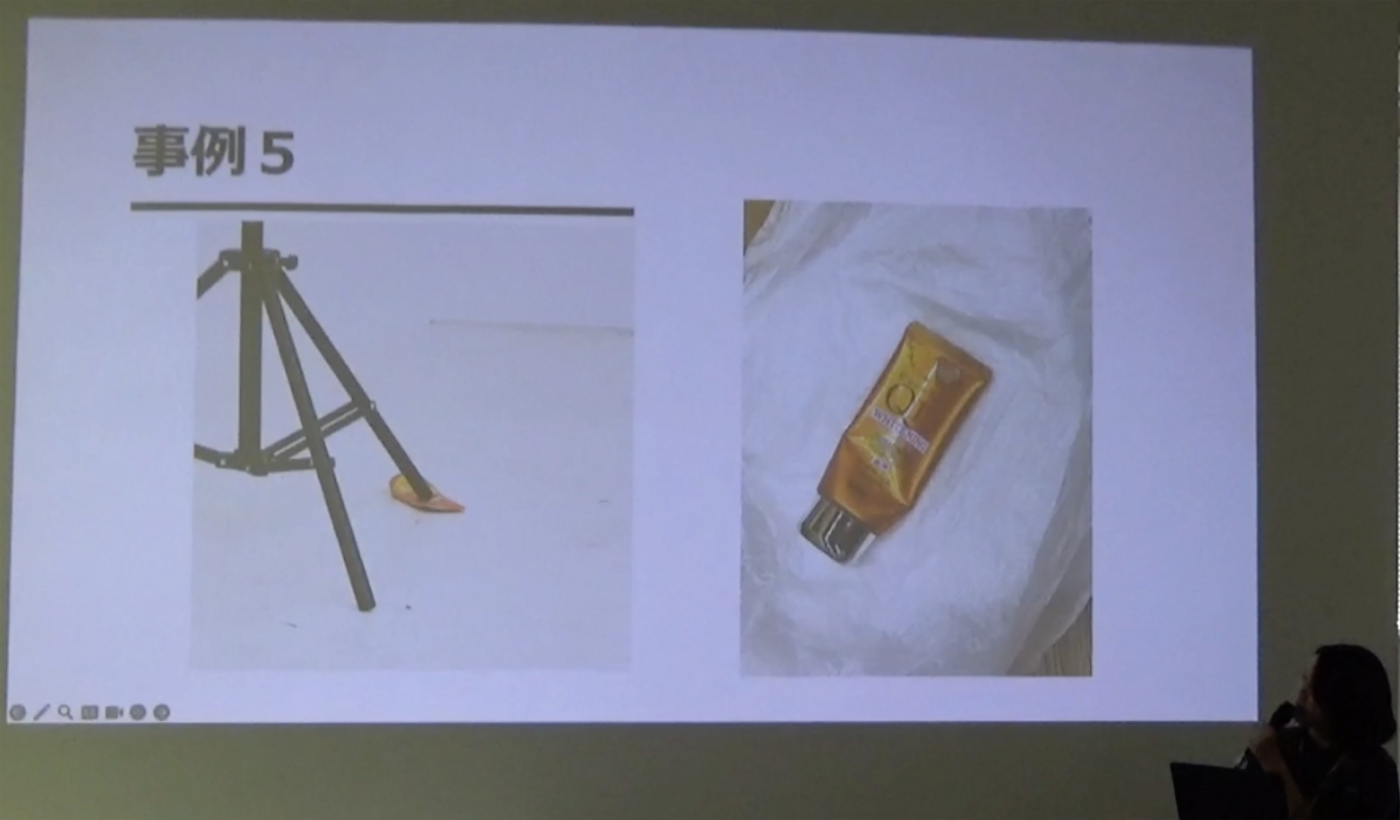

<事例>梅津庸一《フロレアル―汚い光に混じった大きな花粉》2012-14年、愛知県美術館

(記録動画よりキャプチャ)

梅津庸一《フロレアル―汚い光に混じった大きな花粉》2012-14年、油彩、パネル、角材/照明カバー・樹脂・吸水マット・照明機材用スタンド・ハンドクリーム容器 愛知県美術館蔵

壁に立てかけられた油画の前に、照明スタンドが置かれています。照明スタンドはハンドクリームの容器を踏みつけるようにして立っています。

このハンドクリームは大量生産された市販品で、現在であればいつでも入手可能なものです。スタンドの下敷きになっているため、早い段階での劣化が予想されるため置き換えることができるのかどうかが問題になります。同じメーカーの同一商品であることが作品にとって重要であれば、今のうちに大量にストックをしておく必要があるかもしれません。そのため、作家に聞き取りをおこなったところ、ハンドクリームの容器である以外は作品の本質とは関係ないという回答がありました。つまり将来的にこの容器が劣化して使えなくなったとしても、そのときに入手できる別のハンドクリーム容器で置き換えをすれば引き続き展示ができることが確認できました。

作家のコンセプトを理解することで、作品の本質を損なうことなく置き換えできる可能性を探ることができ、それによって、物質的な保存の問題をクリアすることが可能になります。これは、伝統的に文化財では置き換えができないことに対して、現代美術ならではの特性です。物故作家においては、作品の本質がどこにあるのか、価値を低下させないためのラインはどこかといったことを、作家調査等から導き出していくことになります。

まとめ:現代美術作品の保存に対して

美術館という立場から、現代美術作品の保存について、さまざまな事例をみてきましたが、改めて、美術館として現代美術作品を保存するうえで重要なことは、作品として成立する要素・コンセプトを明確にすること、素材の特性をできるだけ把握すること、そして作家とのコミュニケーションを丁寧にとることの三つです。

受講者に作品制作をする立場の人が多いことから、作家に向けて次のことを強く伝えてくれました。それは「制作に反映させる必要はない」ということ。作品の長期保存を検討し実行するのは美術館の仕事であり、責任です。作家は保存を考えて素材を選ぶ必要はなく、あくまで作品を成立させるために必要な要素を選ぶべきです。もし収蔵されることになれば、作品コンセプトや制作背景などを細かく確認されることになるでしょうが、それは作品を理解するためだったり、保存を可能にするためだったりします。作家として、作品のコンセプトを語れるようにしておくことは大事なことでしょう。

作品の保存や修復には困難や苦労が多いことが事例紹介からみえてきましたが、コレクションのバリエーションが増えることで、保存や修復の知見が増え、それが蓄積されることで収蔵できる作品が増え、結果として美術全体の幅が広がると桒名さんは考えます。

さいごに

美術館の業務として「保存修復」の存在を知っている人は少なくないでしょうが、実際の事例をとおして、具体的に保存や修復の仕事に触れることができ、興味はつきませんでした。現代美術作品ならではの保存についての課題は、まさに現代美術に取り組んでいる受講生には、自分が作家として作品とどう向き合うべきなのかということをクリアにする機会にもなったのではないでしょうか。

(レポート|松村淳子)