アーカイブ

Archives

2025年1月10日 レポート

レポート|「社会と芸術」8月24日(土)

8月24日(土)

「社会と芸術」

ゲスト|服部浩之(キュレーター)

レクチャー///

「社会と関係のない芸術はありませんよね」と言う服部さんは、インディペンデントのキュレーターとして国内外で活躍されています。服部さんが普段どのように仕事に向き合っているのか、これまでの経験から見出されてきたいくつかのキーワードを元に紐解きながら、社会と芸術について考えていきました。

自主・自律について

大学では理工系の学部で建築の設計を学んでいた服部さんは、在学中に今和次郎が提唱した「考現学」や赤瀬川原平が中心となって活動していた「路上観察学会」などに触れ、自然とアートの世界に入っていきました。卒業後は地域のアートセンターにキュレーターとして関わることになり、山口県の秋吉台国際芸術村や青森県にある青森公立大学 国際芸術センター青森(ACAC)で、アーティスト・イン・レジデンス(アーティストが滞在制作をする活動)のサポートなどに携わってきました。同時に、自身の家などを利用した小さなアートスペースの運用(注1)も行い、公的な場所ではないオルタナティブな場で、地域の人やアーティスト、そのほかにもさまざまな人たちが関わり合い、新しい繋がりが生まれ、アートが広がっていくという状態にも関わってきました。

そうした活動をしているうちに、個人で仕事を受けることも増え、「あいちトリエンナーレ2016」ではインディペンデントのキュレーターとして関わっています。2017年からは美大で教鞭をとるようになり、現在は東京藝術大学で学生たちと向き合っています。美大で教えるようになって衝撃的だったのは「美大生みんなが現代美術に興味があるわけではない」ということ。考えてみれば当たり前なことですが、そもそも多様な興味関心を持った人が集まるのが美大という場所です。現代美術というのはとくにニッチな領域であり、「みんなが」関心を持つということはないはずですが、これまで仕事で関わってきた人々のほとんどが美大出身でかつ現代美術に関わっている人々だったこともあり、美大生は現代美術に興味があるという先入観を持っていたと言います。10年以上アートに関わってきたなかで自身がそうした先入観を持っていたことに初めて気づいたそうですが、わたしたちがいかに無自覚にさまざまな思い込みをしているか、ということがよくわかります。

山口や青森のアートセンターはどちらも公立の施設で、規模の大きいプロジェクトや作品を実現させることはできましたが、チャレンジをする余白はあまりなかったと振り返ります。一方で、自身のアートスペースの運用では、若いからこその勢いも手伝って不用意にいろいろなことにチャレンジできたと言います。もちろんそこには多くの失敗も含まれているのですが、自力でできることも増えていきました。予算に限りもあるなかで、いい意味で妥協しながら、より良い方策を諦めずに探っていくことができたことが大きかったと言います。また、物流や人材が潤沢な首都圏ではない場所での仕事が多かったこともあって、そこでできることは何か、いろいろな道を模索する柔軟性の大切さも実感してきました。こうした態度は、状況を大きく変えずに今の状況に向き合うという、今和次郎の「考現学」にも通じる部分があります。

予算や人手など何かに依存するのではなく、その場や状況に合わせてより良い方策を探っていき、最も良い着地点を見つけるための「自主・自律」は、服部さんが考えるアートが社会に対して作り出すことができる場のキーワードにもつながります。そして、その場は現代美術と社会の関わりの中で見出されてきます。

注1...山口県では、友人と共同で借りていた一軒家を「Maemachi Art Center」として運用し、アーティストと地域住民が一緒にご飯を食べたり、アーティストの作品を展示したりといった活動を展開。青森県では、青森駅近くのホテルにある店舗スペースを利用したプロジェクトスペース「Midori Art Center」を主宰。

現代美術と社会の関係

現代美術とは英語で<contemporary>と表記されます。<con>には「共に、同時に」という意味があり、<temporary>は「一時的な」という意味です。つまり、<contemporary>とは「ある時を共に過ごす」という含意があると言えます。「同時代の社会を映し出す鏡」とも見ることができる現代美術は、その時々の社会状況に大きな影響を受けてきました。それは美術史をみれば明らかですが、今回はかいつまんで社会と芸術の繋がりを少しだけ振り返りました。

- 1914年-1918年 第一次世界大戦/それまでの芸術表現に大きな一石を投じたと言われるマルセル・デュシャンの《泉》が発表されたのは、戦中の1917年。現実を乗り越える表現を試みた「ダダ」や「シュルレアリスム」が登場したのも、戦前戦中の1910年-1920年代だった。戦禍に向かって大きく変わっていく社会と共に、これまでの表現の枠を壊し乗り越えていく新しい流れが生まれていった。

- 1939年-1945年 第二次世界大戦/ドイツで5年に一度開催されている「ドクメンタ」の初回は1955年。ナチスが退廃芸術として弾圧した前衛芸術の復興を目指してスタートし、現在も「ナチスへの反省」がその根底にある。藤田嗣治は戦中、従軍画家として戦争画を描いたが、戦後に戦犯画家として非難を浴び、1949年に渡仏し1955年にフランスに帰化したあと、2度と日本には戻らなかった。

- 1964年 東京オリンピック/オリンピック開催に向けて東京の各地が「美化」されたが、排除されてしまうマイノリティや、隠されてしまったものも多かった。それに対しての批判ともとれるパフォーマンスをしたのが、ハイレッド・センターの「首都圏清掃整理促進運動」。白衣に身を包み、マンホールや歩道を徹底的に清掃した。キュレーターであり美術評論家の成相肇は、彼らの芸術活動を"公共性を装いながら社会に介入し、社会における芸術の有り様、あるいはその逆を観察、検証すること"と述べている(注2)。

- 1970年 大阪万博開催。1979年 原美術館が開館。これ以降、80年代、90年代に日本に現代美術館が開館していく。東京都現代美術館は1995年に開館。同年、地下鉄サリン事件が起こっている。

- 1990年代 コミュニケーションや人と人の関係などかたちを持たない作品やプロジェクトという作品のかたちが登場してくる。

- 1998年にキュレーターで批評家のニコラ・ブリオーが『関係性の美学』を出版(注3)し、かたちのない、プロセスを重視する作品やプロジェクトを実践するアーティストの活動を紹介した。同じ時期に、様々な場所で同じような動きがあり、類似したことを考えている人々がいたが、それを一連の流れとしてまとめて紹介した点にキュレーションの力が感じられる。

- 2000年 「大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ」が開催される。翌年にはヨコハマトリエンナーレが都市型芸術祭としてスタートするなど、各地で芸術祭が開催されるようになる。

- 2005年 ブリオーの「関係性の美学」に対する鋭い批判として、美術史家のクレア・ビショップが「敵対性」を提示(注3)した。

- 2011年 東日本大震災が起こり、震災や原発をテーマにした芸術表現がみられるようになる。とくに、個人ではなく社会にコミットした表現が増えるなど、大きな変化がみられる。

かいつまんでみただけでも、社会状況に対してその都度、芸術が応答してきたことがわかります。とくに戦争や災害など大きな社会事象が起こった際には、芸術への大きな影響、それまでの表現とは違う広がり方をみることができます。

注2...artscape「Artsword ハイレッド・センター」より引用。(https://artscape.jp/artword/6518/)

注3...「関係性の美学」と「敵対性」については、服部さんが美術手帖に寄せた次のテキストで、少し触れることができる。「作家、美術館、観客における肯定の視座。服部浩之評「ウソから出た、まこと―地域を超えていま生まれ出るアート」展」美術手帖web、2019年7月31日(https://bijutsutecho.com/magazine/review/20222)

アートとの関わり

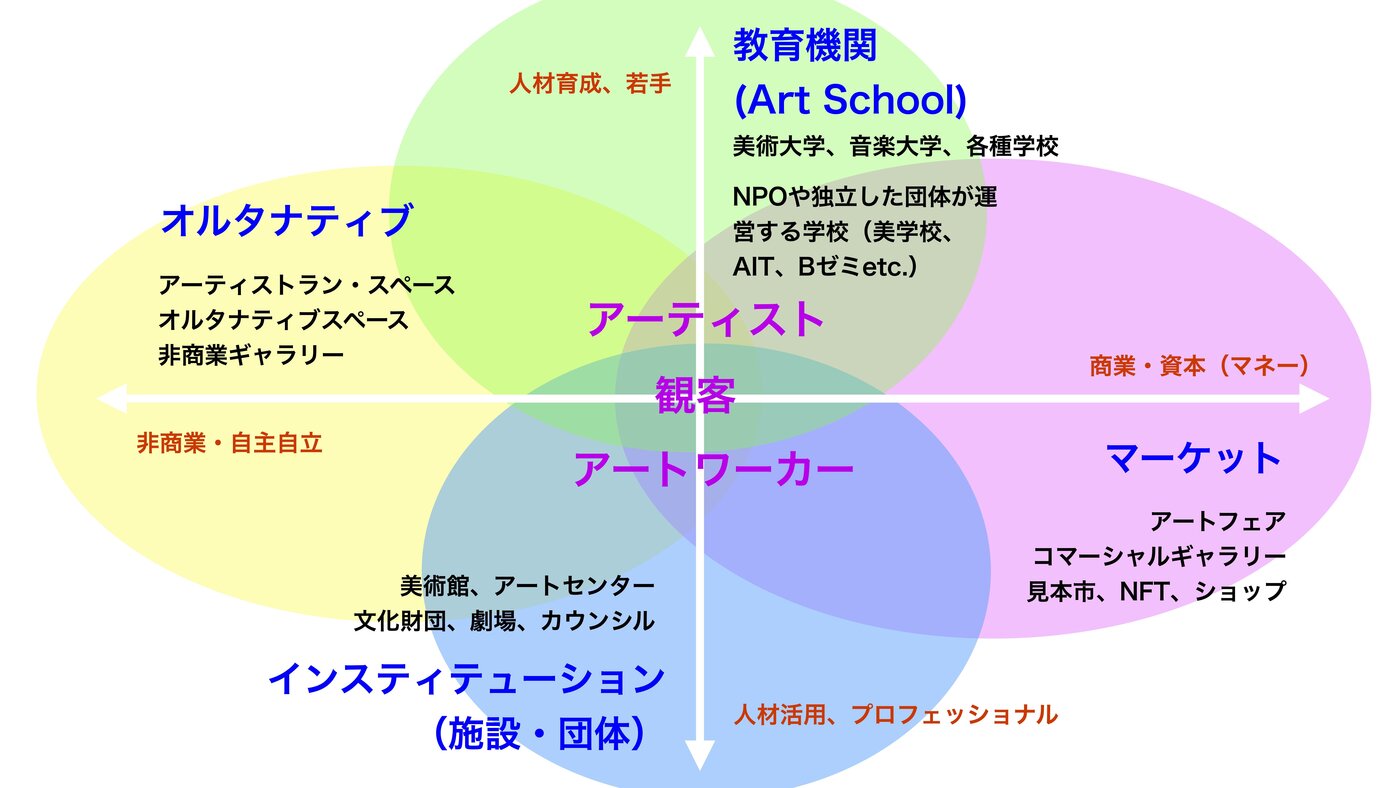

図1は、服部さんがまとめたアートとの関わり方です。中心に「アーティスト、観客、アートワーカー」が置かれ、「オルタナティブ」、「教育機関」、「マーケットギャラリー」、「インスティテューション」という4つの広がりがあります。「オルタナティブ」は自主自立の非商業的な場です。「教育機関」は人材育成、若手育成の場、「マーケットギャラリー」は商業や資本の場、「インスティテューション」は人材活用やプロフェッショナルの場です。全ての場に出たり入ったりしながら、関わることができるのは「観客」です。アーティストも観客も、アートワーカーも何かを表現する活動に携わっている人々と捉えることができ、そのアウトプットの仕方によって、どの場に関わることになるのかが変わってくると言います。

図1 スライドより

[社会]・[芸術]・[共同体]

ここで、改めて今回のレクチャーのタイトルである「社会と芸術」と、社会に関係する「共同体」について、それぞれ語源から確認してみましょう。

- [社会]

<society>の和訳として明治期に創出された言葉。<society>は、「親交・友愛・絆」の意味を持つラテン語の<societas>から生まれ、<societas>は「仲間・友・結び付けられた・分かち合う」を意味する<socius>に由来する。つまり、<社会・society>とは、【友好な関係を保つ人々が関係をつくっている場】と解釈できる。 - [芸術]

<art>の和訳として明治期に創出された言葉。<art>はラテン語の<ars>に対応し、<ars>とは人間の技芸や技術を指し、ギリシャ語の<τεχνη(technē、テクネー)>を訳したもの。 - [共同体]

社会とは、結び付けられた仲間が関係をつくっている場であることから、同じ意味合いを持つ「共同体」についても検討する必要がある。

「共同体」は英語で<community>、同じ地域に居住することで結びついた一群の人々のことを指す。「公共の、共通の、一般的な」といった意味を持つ<common>から展開した。

上記の語源から考えると、「社会における芸術」とは【公共圏(publics)/共有地(commons)を生む技芸】と捉えることができると服部さんは考えています。

[公共圏]・[共有地]

この2つの言葉についても確認しておきましょう。

- [公共圏]

英語では<public>。語源は「人民、共同体」という意味のラテン語の<populus>。名詞では<publicity>、意味は「大衆、民衆、庶民、公の、公衆の、公共の、公立の、官公庁の、広く知られた、人目のつく」といったものがある。 - [共有地]

英語の<common>には、形容詞と名詞の使われ方があり、形容詞では「共通の、共有の、通常の、普通な、一般的な、広く知られた」という意味を持つ。名詞では「共有地、公園」といった意味の他に「入会権」という意味がある。「入会権」とは、土地や水辺などを共有する権利で、飼料の確保や採集などのために土地を出入りするための制度のことを指す。

これら2つの言葉に共通するのは「公共性」という点です。「公共性(publicness)」には、①official(国家に関する公的なもの)、②common(全ての人々に関係する共通のもの)、③open(誰に対しても開かれている)という特徴があり、「公的空間(public space)」とは不特定の人々によって語られ展開されていく空間のことだと言えます。また、「コモンズ(commons)」に「入会権」という意味があることから、「コモンズ」とは公私の二元論ではない「共」の状態にあること、あるいは「共有」を目指す「公私の間の状態」のことを指すと捉えることができます。「公的空間」が言説空間であるのに対し、「コモンズ」は入会権を含意していることからも物理的な場とのつながりが強いと言えます。

半公共圏とコモンズ

全ての人や状況を対象とした「大きな公共」を目指すことには無理があると服部さんは言います。アートとは違和感が発端となって展開されるものであり、だからこそ、みんなに賛同されるものを目指しているものではないと言えるでしょう。アートとは、例えばたった一人の人だけに届くようなもので、みんなが賛同する・賛同できるようなものではありません。そうした考えから、服部さんは「半公共圏とコモンズ」という考えを提示します。

この考えは、網野善彦が『無縁・公界・楽』(平凡社、1978年)で言及していることと共通しています。かつては駆け込み寺や楽市のように、俗世との縁を切ることができる場がありました。ものや人が集まり、権力や規制の枠から離れ、自律した平等で平和的な共同体がつくられていました。こうした場で芸術が生まれてきた歴史があります。

哲学者のミシェル・フーコーは、網野の「無縁」に通じるような場所を「ヘテロトピア(混在郷)」と呼びました(注4)。普通なら相入れない異なる複数の場を一つの空間に並置するという考えで、既存の全てのものに対しての異議申し立てを行うことを指します。

服部さんは「半公共圏とコモンズ」について、アートを通して広場を作るようなイメージだと言います。様々なものが混ざり合ったなかで、人々や他者が集まり広がることができる公共空間を育てていくことだと捉えています。このように、よりよく生きる場、空間、環境を創出し育てていくことが、芸術が社会に対してできることだと服部さんは言います。

そうした服部さんの考えや態度と共鳴しているのが、ジル・クレマンが語った「できるだけあわせて、なるべく逆らわない」です(注5)。庭師であるジル・クレマンは、できるだけ自然の動く様子に合わせて、常に動き続ける庭のあり方を提唱しています。戦う姿勢や革命を起こすような態度は苦手と言う服部さんは、その場の流れに合わせて自分の動きを考え、じんわりとゆっくりと状況をつくっていくことを意識し、実際にこれまでの自身の仕事との向き合い方もまさに、「できるだけあわせて、なるべく逆らわない」ものだったと言います。

注4...ミシェル・フーコー(佐藤嘉幸訳)『ユートピア的身体/ヘテロトピア』(水声社、2013年)

注5...ジル・クレマン(山内朋樹訳)『動いている庭』(みすず書房、2015年)

「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」

服部さんの関わったアートプロジェクトの紹介では、ここまで話してきたことが実際にどのようにアートの現場にあらわれてきているのかに触れることができました。

2019年にヴェネチア・ビエンナーレの日本館代表として、服部さんの企画が採択されました。企画コンペへの参加を打診された服部さんは、これまで首都圏ではない地方のアートセンターや現場に関わったり、インディペンデントのキュレーターとして主流から外れた場や立場で活動してきた自負があり、まさに中心とも言えるヴェネチア・ビエンナーレに参加することに違和感があったものの、「断ったら何も起こらずに終わってしまう」と考え、参加することを決めました。過去開催されてきた日本館での展示が、キュレーターが選んだ作家の個展という形式が多かったが、そこから少し外れ、服部さんはオルタナティブな立場からプロジェクトを実施することを考え「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」が生まれました。

これまでの自身の経験から、プロセスを大事にしていくことを重視し、新しい経験の場をつくる実験的なプロジェクトを組み立てました。フェリックス・ガタリは『3つのエコロジー』(平凡社、2008年)のなかで「さまざまに異なった実践のレヴェルがあり、それらは何も均質化したり、ある超越的な後ろ盾の下に無理につなぎ合わせたりするにはおよばないのであって、むしろ、異種混成的な過程に入るべきなのである。」(p.44)と述べていますが、服部さんがプロジェクトの中でジャンルが異なる、普段は違う場所に立っている人たちとコラボすることを決めたことも、こうした考えと共通する部分がありました。

共存、協働的表現、混交的、越境といったキーワードで、美術家(下道基行)・作曲家(安野太郎)・人類学者(石倉敏明)・建築家(能作文徳)・キュレーター(服部浩之)という異分野の表現者がプロジェクトとして一つのアート空間を構成しました。美術家による作品を起点に、作曲家と人類学者がそれに応答し、建築家がそれぞれの関係性を構築する役割を担いました。起点となったのは美術家である下道基行さんの「津波石」を題材にした映像作品でした。大きな地震によって発生した津波で運ばれた石は「津波石」と呼ばれ、世界各地でみられます。波の力で持ち上げられ運ばれた津波石には、鳥があつまり、そのフンが堆肥となって植物が育ち、やがて大きな木になって、しまいには津波石自体の存在は埋もれてしまいます。石は動く気配はありませんが、その様相や周囲は緩やかに変化していきます。ある日突然の天変地異によって現れた津波石も、その周囲に合わせてじんわりと溶け込んで馴染んでいきます。でも完全に同化することはなく、独立した石として縁は切れている。ヴェネチアは海抜が低く、高潮の際には広場が冠水するなど環境問題が年々深刻化しています。しかし、大掛かりな工事をするのではなく、仮設の通路を設置してその上を渡っていくなど、環境に合わせて人々が動いている様子が印象的です。津波石と同じように、自然に真っ向から抗うのではなく、ジル・クレマンが言うように、できるだけあわせて馴染んでいく、一緒に動いてく、共存していく姿がありました。

帰国展は東京のアーティゾン美術館で行われました(注6)。ヴェネチアの日本館展示室を90%のサイズで再現した巨大な模型のようなインタレーション空間と、プロジェクトの日記や、資料などが展示されました。作品と資料、模型などが混在し、作品と資料の「あわい」をねらったものになりました。

注6...アーティゾン美術館での展示の様子はYoutubeで視聴可能(https://youtu.be/k8_HbkT-3Iw?si=mhNB67yv4AXVH5po)

さいごに

ジル・クレマンの「できるだけあわせて、なるべく逆らわない」という言葉に象徴される服部さん自身が社会と向き合う態度に、共感を覚えると同時に羨望に似た感覚も持ちました。世界を変えようとか、大きな影響を与えようとか、そうした野望を抱くこととは違う熱量で社会と関わりながら、アートだからこそ社会に対してできることがあるという信頼は、これまで服部さんが実際に芸術を通して社会と関わってきた経験と実感があって成り立っていると感じられました。わたしたちも、自分なりにアートが社会にできることを自信と信頼を持って言えるようになるために、経験を積んでいきたいと思うことができました。

(レポート|松村淳子)