アーカイブ

Archives

2025年2月20日 レポート

レポート|【鑑賞ディスカッション】 ゲスト:村上慧(アーティスト)

12月21日(土)

【鑑賞ディスカッション】

ゲスト|村上慧(アーティスト)

協力|千葉真智子(豊田市美術館学芸員、当該企画展担当)

ワークショップ///

ゲストを招いたレクチャーシリーズ、5回目はアーティストの村上慧さんによるワークショップを豊田市美術館で行いました。豊田市美術館の企画展(2024年10月12日〜2025年2月16日)『しないでおく、こと。 ―芸術と生のアナキズム』(注1)(以降『しないでおく、こと。』と表記)を鑑賞し、展覧会を体験した感想を共有することで、考えを深め、鑑賞したことを一つの経験として持ち帰ることに挑戦しました。

(注1)展覧会webサイト https://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/anarchism_and_art

村上さんと「鑑賞ディスカッション」

集合した美術館のロビーで、今回のワークショップについてその着想の経緯が村上さんから語られました。村上さんは展覧会や映画などを誰かと一緒にみにいくと、その帰り道にみたことについてお互いに話すことが多いそうですが、そうして延々と語っている時間がとても好きだと言います。「あそこの照明良かったよね」「こんなところあったよね」そんなことが相手から出てくると、そう言われればそんなところもあったな、全然みてなかったなと鑑賞後にも発見があり、誰かと話すことで自分の鑑賞体験が熟成し完成する感覚があるそうです。

伊藤亜紗は『ヴァレリー 芸術と身体の哲学』(講談社学術文庫、2021)のなかで、ヴァレリーの哲学から、作家、作品、鑑賞者の関係を生産者、製品、消費者に置き換えて論じています。村上さんがスーパーに買い物に行く時の様子に例えて説明してくれました。思い浮かべてみましょう。私たち(消費者=鑑賞者)は店(ミュージアム、展示室)に入り、品物(製品=作品)を見渡します。実際に手に取ったり、生産地や生産年(作家、制作年)を確認したりもします。でも、生産者(作家)がその製品をどういう意図で生産したかまで考えることはあるでしょうか。重要なのは自分にとって美味しいとか、栄養があるとか、そういうことであって、生産者やその意図ではありません。ヴァレリーはこのスーパーの例のように、作品を見る態度をはっきりと作家や制作意図から切り離してもよいとして論じています。ひどく極端な論理のようにも聞こえますが、「作品を理解すること」は、作者が誰かを知ったりその意図を知ったりすることではないということでしょう。村上さんは自身がアーティストであるということからも、作者として制作する経験と、鑑賞者として作品と向き合う経験ではそれぞれ違う宇宙にいるような、全く違う感覚になると言います。「作品の意図を聞かれることもよくあるけど、答えようがない」と言う村上さん。私たちは、つい作家についてやその意図について知りたくなります。しかし、今回はいわば「素直に」自分自身の思考と感覚で作品と展覧会に向き合ってみることになりました。

①展覧会を各自で鑑賞する

それぞれバインダーに挟んだメモを持ち、展覧会場へ向かいました。メモは、鑑賞時に考えたことや気づいたことなどを留めるものですが、使用は各自の判断に任されました。受講生は最初こそ同じペースで鑑賞していましたが、次第にそれぞれのペースとなり、あまり誰かと一緒にみたり話したりしている様子はなく、作品に近づいたり離れたり、資料のテキストを読み込んでいたり、通り過ぎた作品へ立ち戻って行ったりと、思い思いにじっくりと展覧会を鑑賞していました。そうした様子からは、一つ一つの展示を自分がどうみているのか、何を考えているのか、「私が展覧会を体験していること」を意識しているようでした。映像作品や資料も多く、とても設定された1時間30分の間ではすべてをみることはできませんでしたが、それは集中して展覧会の世界に浸っていたからかもしれません。展示されているものの一つや二つはそうして見る人は多いと思いますが、すべての展示物に対してそうした気持ちを持って臨み、そしてそれが最後まで継続するということは、貴重な機会だったでしょう。

〜補足〜

展覧会について

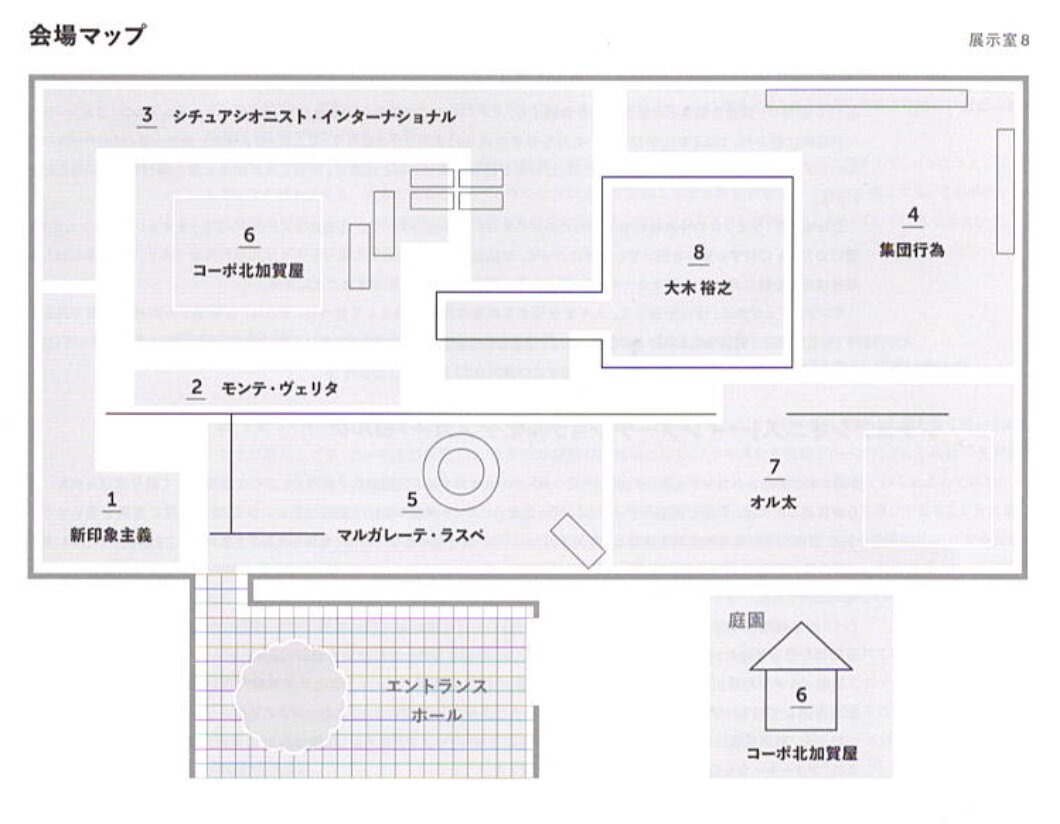

展覧会の構成は図1のとおり。下記の8つのセクションに分かれています。

(注2)「コーポ北加賀屋」webサイト https://coop-kitakagaya.blogspot.com/

(注3)「オル太」webサイト https://olta.jp/

②展覧会の体験を共有する

ロビーに再集合し、別室へ移動して「ディスカッション」を行いました。13名の参加者を3つのグループにわけ、各グループに村上さんも含めたファシリテーターが1人ずつ入り、スタートしました。口火を切るのはファシリテーター。「どんな些細なことでも大丈夫、展覧会をみて思ったことや考えたこと、気づいたことなどを教えてください」こんな投げかけから始まります。ファシリテーターは会話を促すだけではなく積極的に発言もします。それぞれのグループでどんな話が交わされたのか、全てを追い切ることはできませんが、村上さんのグループでは、最初は展覧会をみた第一印象からスタートし、自分自身がどういう意識で向かい合っていたか、どの作品や作家が印象的だったか、自分が注目した部分はどこかについて話を膨らませていき、次第に互いの意見が混ざり合い、中盤からは一人の作家について集中した議論が展開していきました。

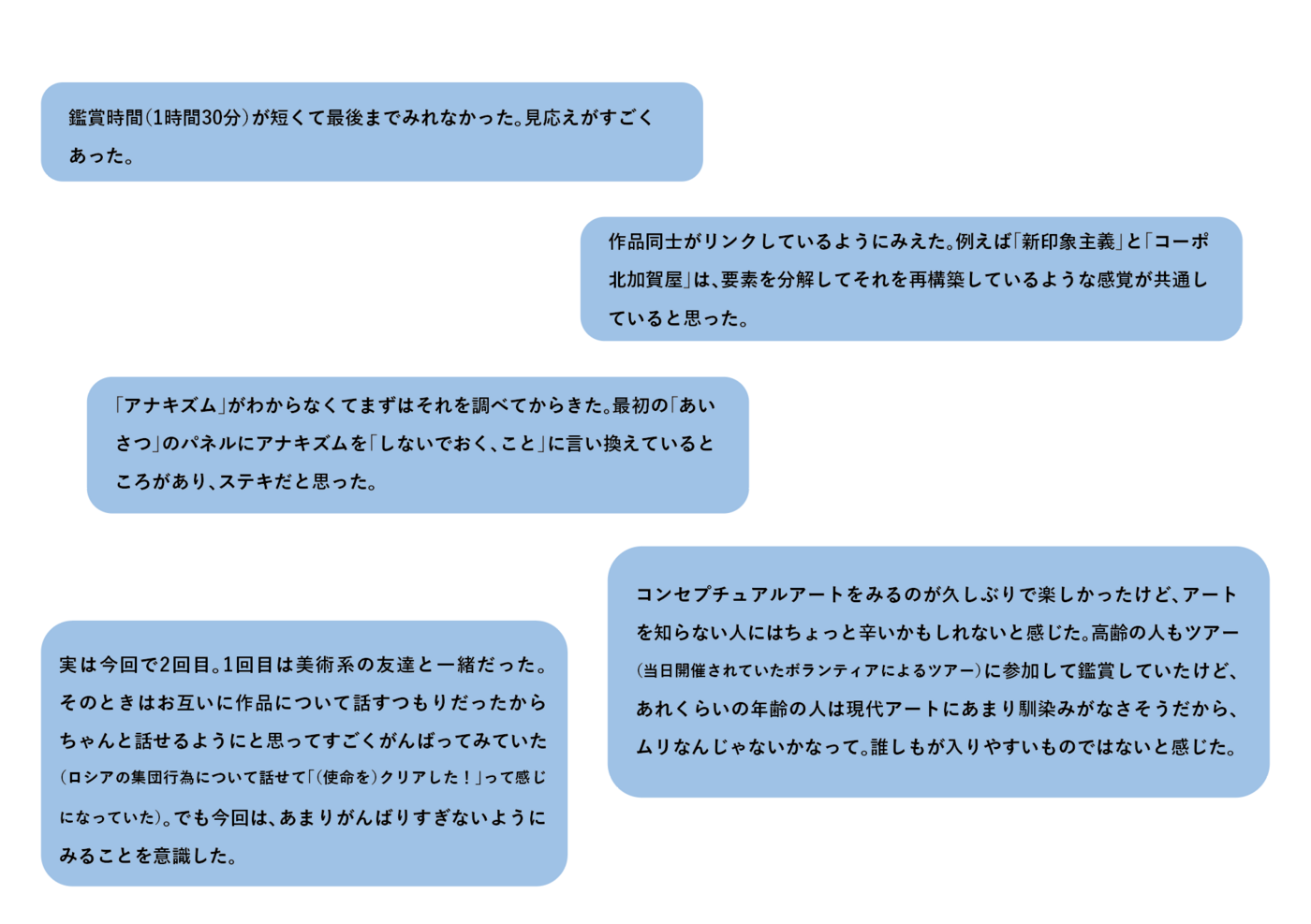

はじめはそれぞれの印象を一人ずつ紹介していく形で進んでいきました。以下、参加者の話は筆者のメモに編集を加えたものです。

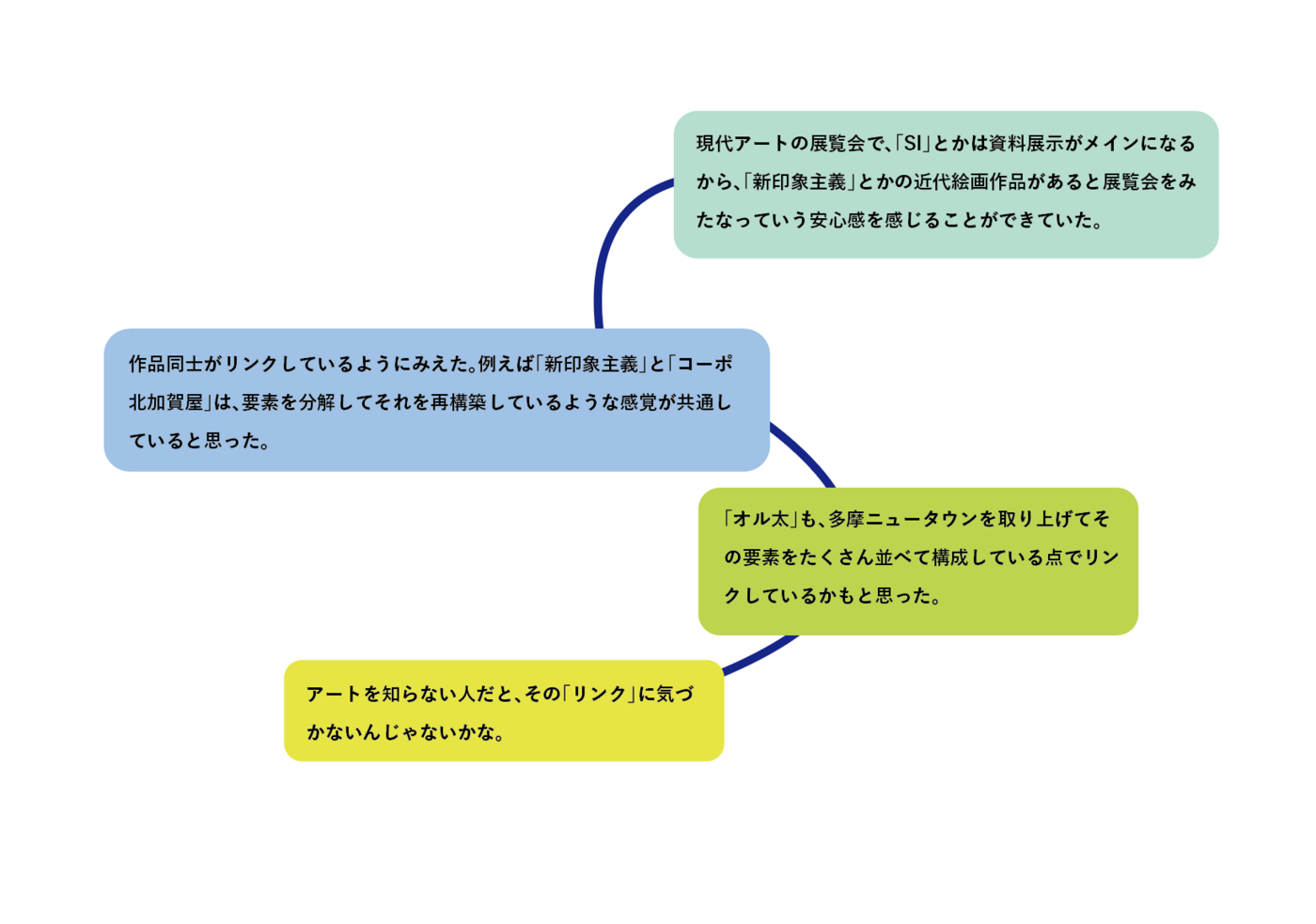

次第に、誰かの発言に触発されて追加の意見が出てきます。例えば、最初に出ていた「作品がリンクしているようにみえた」という意見に対し、他にも「リンク」している部分があったと振り返り、そこからまた派生した話題も入り込んだりと広がっていきました。

ワークショップの冒頭、村上さんは自身の経験上「後から発見することがたくさんある」と話してくれましたが、その気づきも生まれていました。

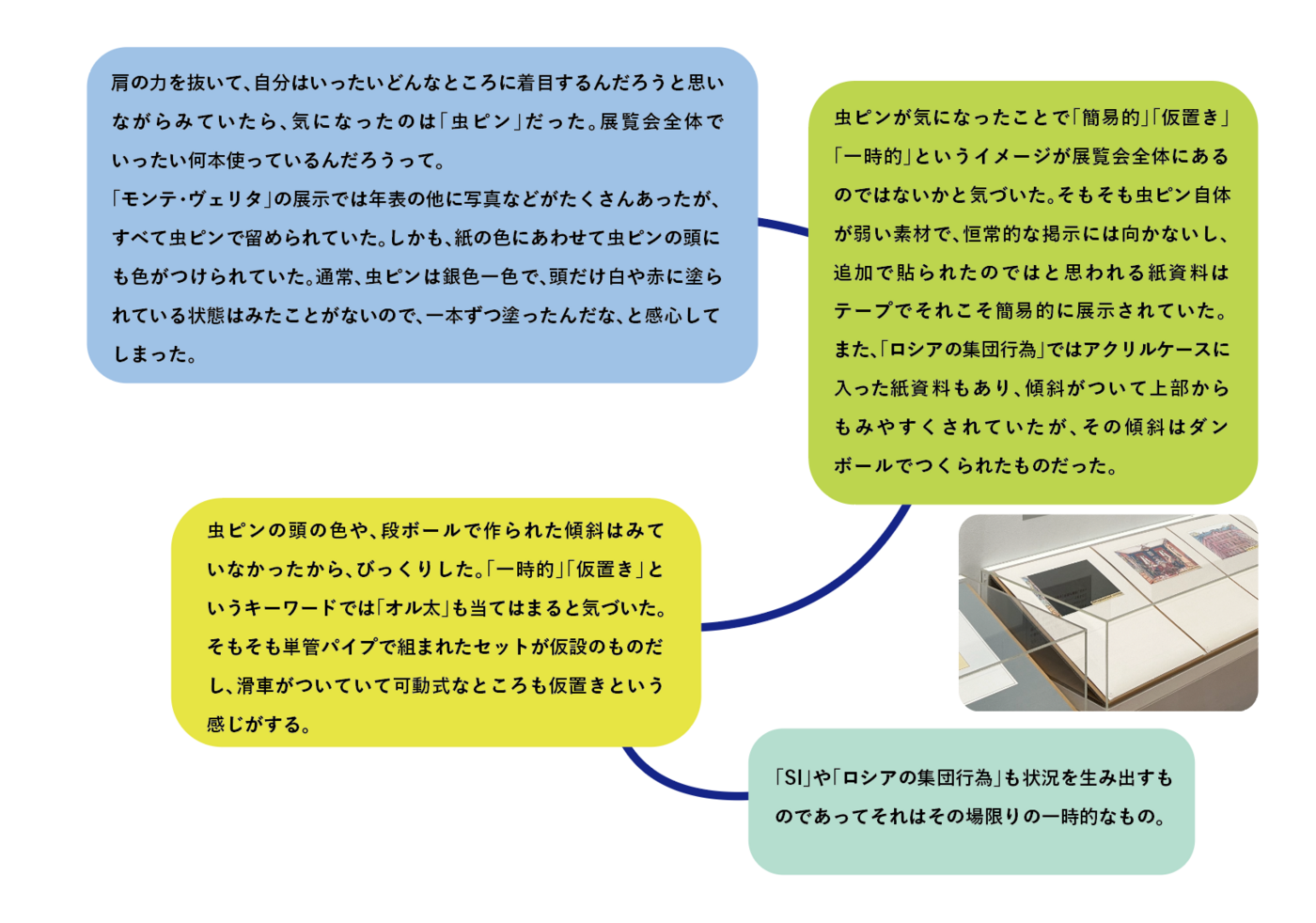

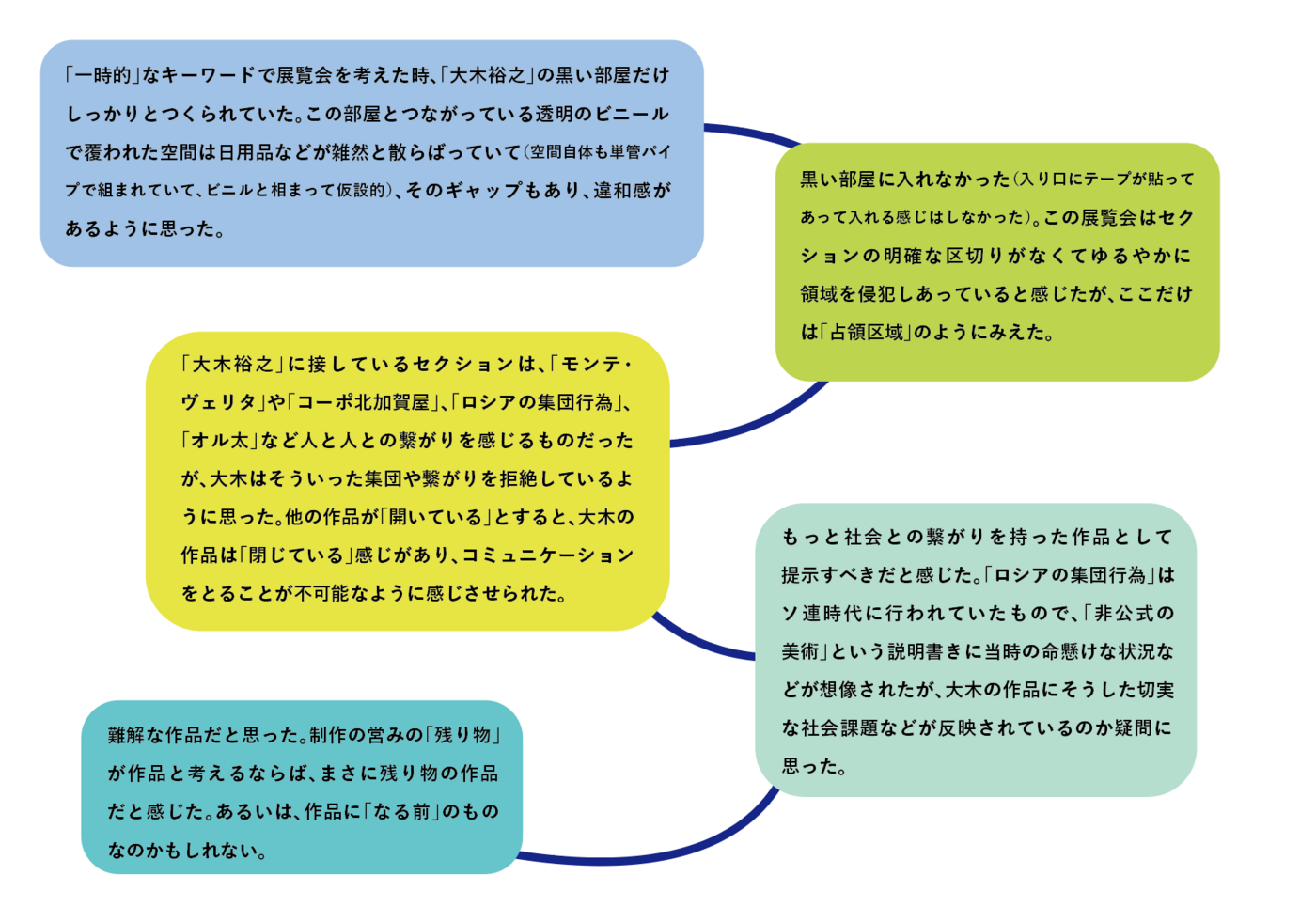

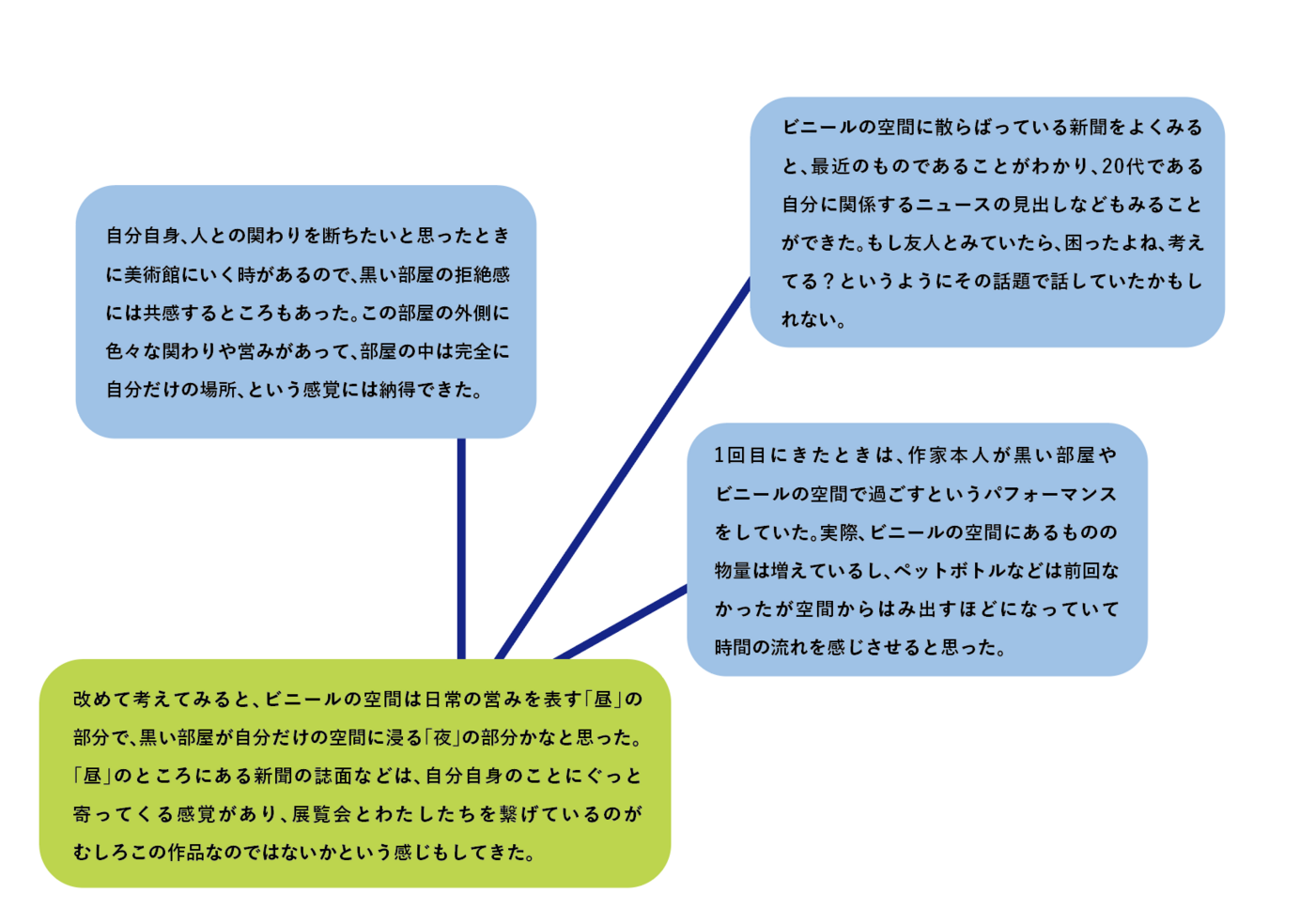

一人の意見が誰かの鑑賞体験を刺激して、その経験の振り返りが絶えず起こり、言葉として外に出して誰かがそれを受け取ることで、そのループがどんどんと加速しているような感じがしてきました。話は「仮置き」「一時的」というキーワードで盛り上がり、そのキーワードで展覧会を見直した時に「大木裕之」の作品には当てはまらない、違和感があるのではという気づきを得たことから、この作品について深めていくことになりました。

キーワードをヒントに、改めて「大木裕之」の作品について振り返っていくなかで、自分が出した意見を翻してみたり、違うところから見つめてみたり、やっぱり元に戻ってみたりとはじめの考えに固執せずに自由に考えを展開させることができる空気感が広がっていました。

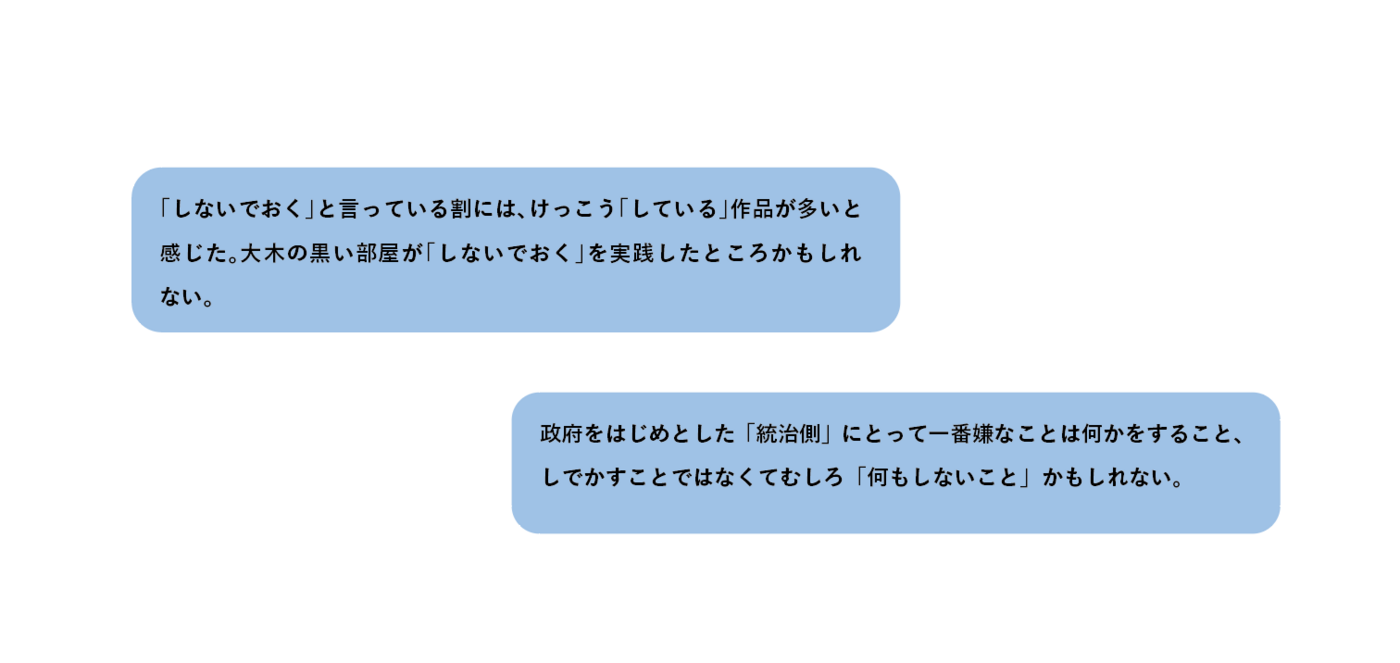

終了時間が迫る頃、話題は展覧会のテーマのことへ。『しないでおく、こと。』の英語タイトルは『Potential not to be and not to do』ですが、これは日本語の直訳ではないようです。日本語のタイトルでは語られない「Potential」や「not to be」に込められた意図も含めて、テーマに関してそれぞれの考えがふくらみました。

他のグループも同様にテーマについての話が出たそうですが、どんな考えが共有されたでしょうか。たっぷりと話した後、ディスカッションの様子を見守っていた展覧会の企画担当である千葉学芸員への質疑応答で幕を閉じました。

「鑑賞ディスカッション」を終えて

以下、レポート執筆者として「鑑賞ディスカッション」に参加した立場から、感じたことや考えたことをまとめの代わりに紹介したいと思います。

辞書では「鑑賞」は「芸術作品などに接して、その芸術的価値を理解し味わうこと」と示されています(注4)。芸術的価値を理解するとはどういう状態か、味わうことがどんなことを指すのかは議論の余地がありますが、「味わう」のここでの意味は「ものの良さをよく理解すること」(注4)と考えられます。つまり、鑑賞することは作品を視覚的な情報として捉えるのではなく、そのよさを理解するために行う行為と言えるでしょう。今回の「鑑賞ディスカッション」では、いくつもの視点から展覧会や作品を吟味し、仮説をたてたり、考察を繰り返すことによってじっくりと「味わう」ことになっていたと感じました。展覧会あるいは作品を「みた」のではなく、「鑑賞」したと実感できる時間でした。

村上さんはディスカッションのスタート時、「展覧会のことを話す機会に浸ってください」と呼びかけました。「浸る」という言葉に今回のワークショップの体験が凝縮されているように感じます。作品それぞれについて話すことを経験している人は少なくないでしょうが、展覧会について、となるとどうでしょうか。例えば「大木裕之」の作品で語られていたように、黒い部屋が会場の中央にあることを他のセクションや作品の特徴、あるいはテーマと絡めていくといったことを、誰かと話しながら(鑑賞後に)深めているような人はどれくらいいるのでしょうか。

「鑑賞ディスカッション」では、鑑賞した体験から考えたことを「後から」振り返って話し合います。一度自分自身のなかで解釈し、吟味したものを俎上に載せることになります。例えば、「対話型鑑賞」では実物なり画像なりで対象となる作品やものをみながら対話を繰り返していきますが、「鑑賞ディスカッション」では自分が体験し記憶し考察したことが議論の対象となります。「対話型鑑賞」でも自分というフィルターを通すわけですが、「鑑賞ディスカッション」では単なるフィルターではない、ある程度時間をかけた考察の結果を揉んでいくことになります。だからこそ、より深く吟味したという実感が得られたのではないかと考えました。

村上さんが「鑑賞ディスカッション」をこのように実施するのは今回で2回目だそう。今後、どのような場所で展開されていくのか非常に楽しみです。「この展覧会のことは多分、何年たってもずっと覚えてると思いますよ」と語った村上さん。確かに、今でもついさっきみてきたように思い出されます。展覧会をみることの楽しさを改めて実感し、また次の展覧会へ出かけたい、そんなワクワクした気持ちを持ち帰ることができました。

(注4)『旺文社 国語辞典 第十一版』(2013)より

(レポート|松村淳子)