アーカイブ

Archives

2025年4月20日 レポート

レポート|【公共性から文化芸術を考える】 ゲスト:戸舘正史(文化政策、アートマネジメント)

10月6日(日)

【公共性から文化芸術を考える】

戸舘正史(文化政策、アートマネジメント)

レクチャー///

第1回目の「アートマネジメントアカデミー」は、「公共性から文化芸術を考える」をテーマに、現場に身を置きながら、行政の枠組みの中で文化芸術の制度づくりを行い、具体化してきた戸舘正史さんをゲストに招きました。文化政策の仕組みや課題、戸舘さんが関わったアートプロジェクトなど、広い視座からアートマネジメントについて考える扉を開きました。

「行政の仕事」と「公共の仕事」

「アートマネジメントアカデミー」のプログラムディレクターである野田智子さん(アートマネージャー、Twelve Inc. 取締役)と戸舘さんが学友でもあるということで、レクチャーはお二人の対談に近いかたちで進行しました。まずは行政と公共の仕事として果たすべき役割を紐解いていきました。

「行政」とは「国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称。法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる」(コトバンク)ものです。「公共」は多様な捉え方が可能ですが、ここでは国や自治体、政策のなかで捉えられる「みんなの」という概念として検討していきます。一番身近な行政機関である役所の仕事を思い浮かべてみても、その仕事の対象は「市民」などのマジョリティであり、できるだけ多くの市民のニーズに応えることが求められています。一方で、マイノリティのための仕事もあります。例えば、交通や医療など暮らしに直結するインフラの整備や維持は、利益追従の考えでは成立しません。過疎地域でのバスの運用などは赤字が発生しますが、税金などで補填して運用が継続されています。行政とはマジョリティのための仕事であると同時に、マイノリティのための仕事でもあります。行政が取り組む「みんなの」ための仕事は社会包摂的なものであり、それを公共と位置付けることができます。

しかし、戸舘さんは「マイノリティのための公共の姿は崩れてきている」と言います。過疎地域の路線バスや離島の診療所などのマイノリティのためのインフラは、廃止するか民営化することが多くなってきています。社会的なインフラであるにも関わらず、経済的価値だけで判断する風潮が強まっており、行政の仕事を市場原理に委ねる流れは、今では社会全体に行き渡っていると戸舘さんは捉えています。

「指定管理者制度」は2003年の地方自治法の改正の際に導入されました。民間の力を公共に活用することを目的に、公共施設の民営化が進みました。民間のノウハウを導入することで利用者サービスの質向上が目的の一つにありますが、果たして理想通りにすすんでいるのでしょうか。戸舘さんは図書館を例にあげ、市場原理だけでは語れない公共施設の姿を指摘しました。

図書館には多種多様な書籍があります。なかには「誰が借りるんだろう?」と思うような本もあります。しかし「みんなが利用する」図書館において「いつか誰かが借りるかもしれない」という考えを根底に置くことは、必要な意識だと戸舘さんは言います。2021年時点の日本の図書館の総数は3,316館で、そのおよそ22%が指定管理者制度を導入しています。図書館は入場料などで利益をあげることができない施設です。管理者の評価は利用者数や貸出回数が大きく影響します。利益重視でその数だけを追った場合、どうなるのでしょうか。戸舘さんは「漫画とか、ハウツー本や自己啓発本なんかが増えたり、同じ本が何冊も並んだりするようになるんじゃないかな。」と想像します。たしかに、人気の本を揃えていればそれだけ貸出回数は増えるでしょう。「美術館が同じ仕組みになったらどうなるんだろう?」と戸舘さんが問えば、野田さんは「わかりやすいものばかりになるのかな?印象派とか、みんなが好きそうなものとか。」と返します。「印象派ならまだいいかもしれない。アニメとか恐竜とか、そういうものばかりになるかもしれないよ。」と続けた戸舘さんの言葉に、該当するいくつかの展覧会が思い浮かんだ人もいるのではないでしょうか。

「公共的な価値」を見出すこと

交通や医療など生活や人命に直結したインフラは市場原理に抗って運営されることも多く、そこには「公共的な価値」が見出されているといえます。それに対して文化芸術は真っ先に切り離され大衆化してしまい、それを社会が違和感なく受け入れてしまっていることに戸舘さんは危機感を持っています。図書館が民営化される場合に、違和感を訴える人があまりいないのがその例です(注1)。

公共的な価値を行政の仕組みの中でつくりだすことができる最後の砦がアートであり、「アートマネジメント」であると戸舘さんは考えています。「アートマネジメント」とは、市場にアートを流通させたり、プロジェクトをうまく進行したりするスキルではなく、「社会的価値や公共的価値をつくり守る役割」であると捉えています。これには野田さんも大きく頷き賛同し、これからはじまっていく「アートマネジメントアカデミー」でどのようなことを獲得していくことになるのか、そのかたちが朧げに見えてきました。

(注1)市民が民営化に反対する場合もあり得る。愛知県小牧市中央図書館は、建物の老朽化によるリニューアルを機に、指定管理者制度を導入することを検討したが、市民から十分なサービスが得られなくなることの不安などが指摘され、住民投票の結果、反対多数で直営する計画に変更され、地域交流拠点としての機能を持った新しい図書館として運営されている(2021年オープン)。「日本建築学会技術報告集 第30巻 第74号」、七野司、伊丹康二『公立図書館における指定管理者制度の導入から運用開始までの合意』(2024年2月)参照。

公共の限界

行政と公共について確認したあと、「すべての人に届ける」ことを目指す「公共の限界」についても考える矢印を向けました。

①東京・杉並 アートマネジメントの原風景

「アートと社会の接点を探している、興味があるという人が多かったので、僕の地元の話をしたいと思います」と、戸舘さんの原風景をたどっていきました。

戸舘さんは東京都杉並区で小学生から大学生、社会人初期までを過ごし、その文化的環境や体験が今につながっていると言います。杉並区は新宿から電車で10分程度の場所に位置し、市民運動が盛んで市民の自治制が強いところに特徴があります。1954年のビキニ環礁での水爆実験によって引き起こされた環境汚染に対し、杉並区民が中心となって水爆禁止の署名運動が行われました。世界にも波及していき、杉並区は「原水禁署名運動」の発祥の地と言われています。また、2022年には杉並区初の女性区長が誕生し、市民との共同によって水道の再公営化を実現しました。

市民運動が盛んであることに加え、文化的インフラも充実していたと戸舘さんは振り返ります。小学校の学区ごとに図書館や児童館があり、日常的に子どもでもアクセスが容易で、学校帰りなどによく利用したと言います。また、公園や広場も豊富で、1957年に開館した杉並公会堂では学校行事との連携も積極的に行なわれており、戸舘さんが小学生の頃には500円で鑑賞できる「映画の会」や、区内の全小学4年生を招いたオーケストラ鑑賞会などもあり、親しみ深い場所だったそうです。公共的に文化的インフラが手厚く整備され、誰でも平等に文化にアクセスできる状態がつくられていたことがわかります。

文化に親しむことができたのは、家庭環境も影響していたと言います。経済的に苦労したことはなく、映画館にもよく行かせてもらい、オーケストラを鑑賞した帰りにはレコード屋でカセットを買ってもらうのが恒例になっていたそうです。杉並区に西武線が走っていることから、プロ野球チームの西武ライオンズ(埼玉にある西武球場は杉並から西武線で一本)のファンで、友の会に入会し、地元の野球クラブにも入っていたそうです。こうした環境によって文化芸術への興味関心が開かれ、家庭環境がその興味を後押ししてくれました。

戸舘さんがアートマネジメントに関わる自分自身を見つめる時、忘れられない記憶があります。それは、小学3、4年生の頃に一番仲が良かった友人の存在です。いつも一緒に行動していたそうですが、「映画の会」や野球観戦などには一緒に行ったことがなかったと言います。戸舘さんをはじめクラスの多くの子どもたちが入っていた野球クラブにも入っていませんでした。しかし、練習時には必ず姿があり、校庭のすみの方で玉拾いをしていたそうです。その姿が強烈なインパクトとして今も強く心に残っていると言います。

友人も戸舘さんも公共の文化にはアクセスできる環境にありました。しかし、家庭環境の違いによって、文化芸術への興味関心をさらに深めていけるかどうかが大きく変わってしまうということがみえてきます。経験の選択肢が平等ではない、と言うこともできるでしょう。

ーーーーーー

野田さん

一緒に映画館に行ったり野球を見に行ったりできなかった友人のことを忘れられないという話だったけど、アートマネジャーとして文化政策に関わっている今だからこそ思い出すようにしているということ?

戸舘さん

そうだね。使命感に駆られてる、とも言えるかな。インハウス(美術館などに所属の)とかインディペンデントとかでも、スターキュレーターみたいな人と一緒に仕事をする時はザワザワしちゃうよね。気持ちが。社会包摂、インクルーシブだとか最近はよく言うんだけど、なんか嘘くさく感じちゃって。僕の友人の話しみたいな実感というか、使命感って本当に持っ

てるのかなって。

ーーーーーー

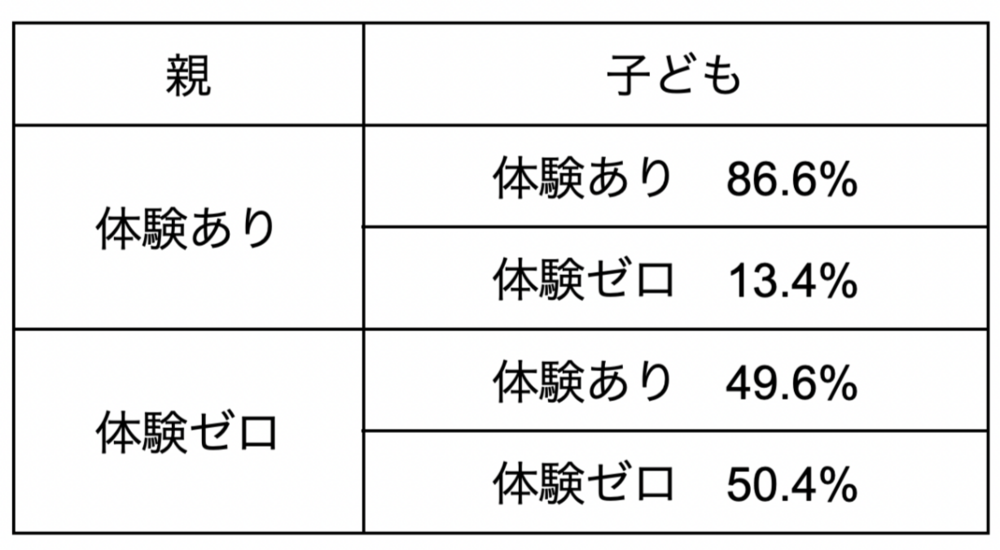

②「体験格差」

戸舘さんの友人の記憶は、現在も深刻な社会課題として取り上げられる「体験格差」の問題とつながります。親の経済状況が子どもの体験の割合に影響することを「経験格差」「体験格差」と呼び、格差を解消するための様々な取り組みが試みられています。公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事を務めている今井悠介さんは『体験格差』(講談社現代新書、2024年)のなかで親自身にポジティブな記憶のある体験が多いと、子どもにも体験させる割合が高くなり、反対に親自身に体験が少なければ子どもの体験度合いも低くなるということを指摘しています。特に親自身の体験が「ゼロ」の場合、子どもの体験も「ゼロ」になる割合は、体験がある親の子どもに比べて4倍以上にもなり(表1)、「体験格差」を解消するためには文化政策だけではない、もっと別の複数の政策が必要になってくることが想像できます。

(配布資料より筆者作成)

今井さんは財団の活動を通して、子どもたちの体験機会を創出するための活動を展開しています。貧困問題への根本的な解決にはならないものの、具体的な課題解決として実際的な取り組みを行っている点を戸舘さんは非常に強い関心を持って見つめています。

ーーーーーー

野田さん

確かに「公共にも限界がある」ということは事実だと思うけど、では、全員のためにやらなくてもいいということになる?戸舘さん

「特定の誰か」というのを思い描くことが必要なのかなと思ってる。そもそも全員に届けるというのは無理だけど、それを自覚しているのとしていないのでは、大きく違うと考えている。無理だけどやっぱり届けたいと思うよね。近藤さん(アートラボあいちマネージャー)も痛感してるんじゃないかな?

例えば、名古屋市美術館ではいつも子どもを対象としたワークショップをするとすぐに定員が埋まっちゃうんだけど、ある月だけガラガラだったことがあったんだって。なんでなのか、わかる?その月は中学受験の模試があった日で、ようは中学受験をするような経済状況の家庭の子どもしか来てなかったっていうことなんだよね。本当に来て欲しいと思っている人となかなか出会えないというのは、常に課題に思っていることですね。

ーーーーーー

アートが社会を後押しする

公共に限界があるとして、アートを扱う文化政策は、社会に対してどのような意義を持つのでしょうか。戸舘さんは、「アートが社会の中で担保されていること」が重要であると考えています。多様な表現が許容される社会の中にあって、アートが社会を後押しする力を発揮することで、ゆるやかな社会変革を促すと言い、それが戸舘さんがアートマネジメントに携わる大きなモチベーションとなっています。ここで、改めて「アートと社会」について整理してみることになりました。

①アートを社会に活かす

アートと社会の関係を考える時、大きく2つの視点があると戸舘さんは言います。一つは「アートを社会に活かす」という捉え方です。さらに(1)マクロな視点と(2)ミクロな視点の2つから考えてみます。

(1)マクロな視点

「仕組みや枠組みの中でアートを活用する」視点です。「文化芸術基本法」(2001年制定、2017年改正・名称変更)は、文化芸術に関する施策に関しての基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明確にするために制定されました。その第2条ではその基本理念が以下のように述べられています。

文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承,発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み,文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ,観光,まちづくり,国際交流,福祉,教育,産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。(第2条基本理念)

2000年に「大地の芸術祭」(新潟)、2001年に「ヨコハマトリエンナーレ」(神奈川)、2010年に「あいちトリエンナーレ」(愛知)といった具合に、2000年以降、地域芸術祭が増加し、まちづくりや観光資源としてアートが活用されるようになります。その活用は上記の条文にみられる「観光,まちづくり,国際交流,福祉,教育,産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られる」べきであるという点が後押しとなっています。アートとまちづくりや観光がつながることの正当性を示すことができるようになったことで、様々な自治体で芸術祭やアートを活用したまちづくりをやりやすくなったと言えます。

(2)ミクロな視点

「アートならではの特性を活かしていく」視点です。教育や福祉など社会包摂の実現にアートを活かすという考えです。アートの寛容性やそれぞれの表現の特性を応用しているとも言えます。1994年に設立したNPO法人エイブル・アート・ジャパンは、障がいを持つ人々の芸術活動を支援し、社会に広めていく活動を展開しています。また、劇作家の平田オリザさんは「演劇を使った国語の授業」(注2)を行っており、平成23年度版の小学6年生の国語の教科書に、台本を書き下ろしてもいます。2021年には兵庫県の豊岡に開学した芸術文化観光専門職大学の初代学長に就任し、演劇というアートと、教育、観光を結び付けた活動を展開し、豊岡というまちの変革に一役も二役も買っています。

(注2)平田オリザ『わかりあえないことから コミュニケーション能力とは何か』(講談社現代新書、2012年)p12より引用

②アートの中で社会を扱う/アートによって社会を見る

「ソーシャリー・エンゲイジド・アート(Socially Engaged Art:SEA)」は、アートの中で社会そのものを扱っていると言えるでしょう。アーティストと市民が共同することによって、社会がつくり変えられるような社会変革が生じます。戸舘さんは「定義はいろいろあるけど、社会寛容型アート、と言うこともできるかな」とその枠組みの曖昧さを気にしながらも仮に定義し、野田さんからは「プロセスを重視していることや、コミュニティに直接関わるということにも特徴があると思う」とその幅の広さが付け加えられました。

政治的あるいは社会的なメッセージを内包する作品を制作するアーティストもいます。こうした作品を通して、わたしたちは社会の姿を目の当たりにします。

<文化権>

社会学者であり文化政策やアートNPOの調査研究をしている吉澤弥生さんは、その著書や論文のなかで芸術と社会の近接について、度々言及しています。地域芸術祭においてアートが手段化されているという批判に対し、丹念な現場リサーチをとおして地域の日常からアートが立ち上がってくるプロセスを明らかにしました。吉澤さんは、アーティストが挑戦したい表現と文化政策の合致が、地域芸術祭の活況をつくっていると言います。現代アートでは芸術と社会が接続していることが前提であるとしたうえで、芸術が社会化し、社会が芸術化していると捉えています。こうした社会と芸術の近接が「文化権」という考え方を後押ししています。

「文化権」とは法律で定められた権利ではなく、今はまだ解釈の一つです。わたしたちは等しく文化を享受し、文化に参加する権利を有しているという考え方です。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(日本国憲法第25条第1項)という、一般に「生存権」と呼ばれている条項を根拠としています。また、世界人権宣言(1948年)の第27条には、下記のように「文化生活に参加する権利」が定められており、文化的な生活を送ること(文化権)が基本的人権として認められていることがわかります。

世界人権宣言 第27条

すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。

すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

戸舘さんは、少なくとも日本の場合では「文化」は芸術を核とした広がりを持つ概念であると考えています。もし「文化権」が法律で定められた権利であった場合、文化を享受する権利を保障されると同時に、全ての人が文化に参加することを実現するために、社会に芸術が浸透し、社会に芸術がある環境が認められている状態がつくられなければいけません。それは、芸術が社会化しているとみることもできるでしょう。「文化権」を軸に考えると、それが成立するために芸術と社会の接続が大前提であるということが明らかになってきます。

3つのエピソードから考える

アートと社会の接続について、3つのエピソードをヒントに考えていきました。

①国立西洋美術館でのスポンサー業への抗議

『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ』(2024年3月12日-5月12日)の内覧会が行われた2024年3月11日、その会場で展覧会参加アーティストが、イスラエルのパレスチナ侵攻と、その戦争に加担しているとして、国立西洋美術館のオフィシャルパートナーである川崎重工業に対して、ゲリラ的に抗議行動を行いました。2023年に始まったイスラエルのパレスチナ侵攻は2025年1月、停戦合意がされましたが、未だ収束の目処は立っていません。川崎重工業はイスラエルから武器を輸入することで戦争による共益を図っているとして、本社のある神戸市などで市民によるデモ活動も行われてきました。抗議をしたのは参加作家の飯山由貴さんと遠藤真衣さん、遠藤さんと関係の深い百瀬文さんなどの他のアーティストたちでした。飯山さんは、垂れ幕の設置や抗議文の読み上げ(シュプレヒコール)、抗議文が印字されたビラの配布(会場に撒く)をレセプションの場で行いました。遠藤さんと百瀬さんは展示室の中あるいは美術館の外で無言によるパフォーマンスを行いました(詳細:TOKYO ART BEAT記事)。

戸舘さんはこの抗議行動は2つの側面に分けることができると考えます。1つは飯山さんが行った作家活動を離れたアクティビズム(積極行動)と、遠藤さんと百瀬さんの作家としての振る舞い(パフォーマンス)です。この抗議行動には賛否があり、展覧会のスポンサー企業に抗議をするならば、展覧会参加作家という立場を降りるべきだったのではという意見もありました。戸舘さんはこの件に関して、たまたま札幌で活動をするアーティストと語る機会があり、「社会との距離感」の捉え方に差があることを感じたと言います。札幌のアーティストはこの一連の抗議行動を「東京にいるアーティストっぽいなと思った」と言い、日本という同じ社会に属していても目の前にある問題との距離感、あるいは解像度に違いを感じたそうです。アートマネジメントアカデミーの受講生からは「世界規模で考えるとデモなどは珍しくないし、アーティストが自身の政治的、社会的な立場を表明することもよくある」といった見解や、「問題が複雑ですぐにはよくわからない」という意見も出ました。

②「こども食堂」について

「こども食堂」は子どもが一人でも行くことができる、無料もしくは低価格の食堂を指し、2012年に東京で誕生して以降、2024年度には全国に1万を超える「こども食堂」が設置されています。民間発の取り組みですが、現在は厚労省こども家庭庁も支援をしています。戸舘さんは、市民活動支援をしている人から「イマイチだと思う「こども食堂」の特徴」を聞いたことがあると言います。その特徴とは、運営者が「貧困の子どもたちが来ないのが課題」、「想定していた層が来ないのが悩み」と語ることが多いという点です。つまり、具体的な「あの子、あの人」ではなく、漠然としたイメージで活動している点に根本的な問題、意識のズレがあるということです。これは、①のアーティストの抗議行動に対しての札幌のアーティストの反応から感じられた、目の前の問題との距離感のズレとも通ずるところがあります。

全国にある「こども食堂」のネットワークづくりや地域や企業とのつながりを創出する支援などを行っている「認定NPO法人全国こども食堂支援センター むすびえ」理事長の湯浅誠さんは、ホームレス支援からはじまり30年以上、社会の貧困問題に向き合ってきました。「誰も取りこぼさない共生社会の実現」を目標に、「やさしい社会」のあり方を模索しながら活動を展開しています(注3)。湯浅さんは「こども食堂」は「地域共生」の場であると考え、貧困問題へ向き合うことと地域交流拠点になることが大事な二本柱であると言います(注4)。「こども食堂」で様々な人と出会うことで「人生の選択肢が増える」ことが目標とされています。そこには、単に経済状況の問題だけではなく、孤立などの問題を抱える人など多様な人が集まる可能性があります。そこで必要な意識はステレオタイプな思い込みによる「貧困」のイメージではありません。ひとりひとり違う悩みや生活があることと向き合っている「こども食堂」は、雰囲気や実際の子どもたちの様子が、とても素晴らしいと戸舘さんは言います。

(注3)「認定NPO法人全国こども食堂支援センター むすびえ」webサイト参照

(注4)「こども食堂のカタチ」(動画)参照

③ノンネイティブ日本語話者との演劇プロジェクト

演劇カンパニーである「チェルフィッチュ」は、2020年から3年にわたってアーツカウンシル東京の助成を受けて「ノン・ネイティブ日本語話者との演劇プロジェクト」を行いました。日本語ネイティブではない日本語話者の発話を通して、正しい・美しい日本語を疑い、日本語の発話の可能性を検討するプロジェクトでした。

戸舘さんは、この報告会のレポートを読みチェルフィッチュのプロジェクトを担当したコーディネーターが語った内容に違和感を覚えたと言います(あくまでもその部分的なコメントに限っての違和感であってプロジェクト自体を否定しているわけではないそうです)。その中では、チェルフィッチュのプロジェクトを社会包摂ではなく、純粋に演劇の問題を扱っているものだったという発言がありました(注5)。

戸舘さんは、このエピソードを一般化すると「アーティストの美学意識に、市民やマイノリティ当事者、あるいは地域のリソースが回収されてしまう例」として考えることができると言います。日本にいる外国人住民数は年々増加し、2024年末には350万人を超え、東京都では60万人にのぼります。チェルフィッチュが演劇の枠組みの中で、発話について問い直すことは、演劇の問題だけにとどまらず、日本の社会全体を揺さぶることにもつながっていました。このようなテーマに取り組む場合、アートの問題に集約して語ってしまうことで、アーティストがやりたいことや思想に、社会的課題を抱える人々や、課題そのものが消費されていってしまう可能性があると戸舘さんは指摘します。 「アーティストの美学的な動機」が、結果として誰かの救いとなる場合もあります。芸術的な態度や意識に地域が回収されてしまわないように、間に立って仲立ちしコーディネートするのがアートマネージャーの役割だと戸舘さんは改めて強調します。アーティストの動機や態度をどう言語化し、地域や当事者の人々と共有するのか、とりわけ異分野と出会う場合にはアートマネージャーの存在は非常に重要になります。

(注5)アーツカウンシル東京ブログ『東京芸術文化創造発信助成【長期助成】活動報告会』参照

アートプロジェクト事例「どまんなかセンター」

ここで、アーティストの美意識に回収されない、市民自治の力を引き出したアートプロジェクトの事例として、戸舘さんと野田さんが協働したプロジェクトから考えていきました。

当時、静岡県袋井市にある公共文化施設「月見の里学遊館」のスタッフであった戸舘さんは、自主企画事業で「Nadegata Instant Party(美術家の中崎透、山城大督、アートマネージャーの野田智子によるアーティストユニット)」を招き、2009年から2010年にかけて「どまんなかセンター Instant Scramble Gypsy」を実施しました。

戸舘さんからNadegata Instant Partyに対して、「リサーチに時間をかけたプロジェクトを実施したい」というオファーがあり、野田さんたちはおよそ2年の間、袋井市に通ってリサーチを重ねました。施設があるのは、大型スーパーなどが隣接するまちなかで、正直「アーティストとしては(気持ち・モチベが)アガらない場所」だったと言います。このまちからどんなプロジェクトをすることができるか、非常に悩んでいたと野田さんは振り返ります。リサーチを重ねるなかで出会った市民とのつながりから、かつて洋裁学校だった建物が利用できるという情報を得ました。旧洋裁学校が袋井市の「どまんなか」に位置していたことや、袋井市自体が東海道五十三次の真ん中であったことから、旧洋裁学校を新しい公共施設「どまんなかセンター」として運営するというアイディアが固まっていきました。

「このアイディアを、既存の枠組みの中でどう実現させることができるか、いろいろ考えた」と戸舘さんは振り返ります。企画自体は「月見の里学遊館」の施設を使って行われることが前提となっていました。それを覆して「どまんなかセンター」を実現するためにはちょっとしたトンチが必要でした。「月見の里学遊館」が市民にスペースを貸出す、貸し館業務がメインであることを逆手に取り、プロジェクトの期間中、貸しスペースが使えなくなる状況を意図的につくることで、代替のスペース(どまんなかセンター)の必要性を生み出しました。

「使えない状況」をつくりだすために、「市民写真展」を全館規模で開催することにしました。ちょうど新市政5周年という節目だったこともあり、無審査で誰でも展示することができる形式の『YAH!YAH!YAH!わたしの袋井写真展』(2010年12月11日-12月22日)が企画されました。写真展開催中に利用できなくなる「貸し館機能」を備えた別館として「どまんなかセンター」を運用するという枠組みを用意することができました。

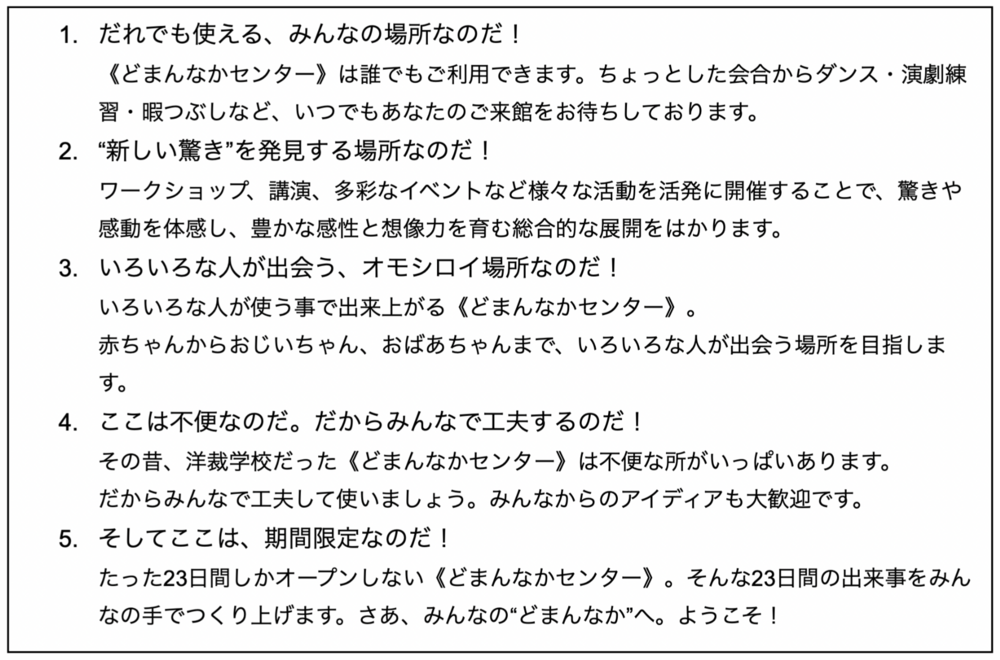

プロジェクトメンバーを募集し、旧洋裁学校の建物を改修するなどの事前活動は行われていましたが、実際に「どんな人が、どういう目的で借りるのか」ということは全くイメージがつかないままオープンを迎えました。オープンを知らせるフライヤーには、「どまんなかセンター」がどういう場所なのか、5つのキーワードが掲載されていました。

「Nadegata Instant Party」webサイト参照

「Nadegata Instant Party」webサイト参照

利用者に大部分を委ねているのがわかる一方で、野田さんは「どんな場所になるのか、わかんないでしょ。」と楽しそうに話します。「どんな人が来るか本当にわからない状態でオープン初日を迎えたんだけど、一発目にきた人が、初日から最終日まで23日間通しで借りたいっていう人で。一番いい部屋を使って、自分で作った作品の展示をしてたんだよね。ほかにも、日章旗を壁にかけて零戦のプラモデルをずっとつくってるおじさんとか、子どもたちも児童館のノリで毎日遊びにきて、カフェのお手伝いをしたりとか、いろんな人たちが来る場所になっていった。」と、写真をみて一人ずつどんな人で、どんなことをしたのかを思い出しながら丁寧に語ってくれました。

「どまんなかセンター」に集まった人々のなかで特に印象的だったのは、野田さんたちが「ゲームボーイズ」と名付けた3人の中学生でした。隣にあった公園のトイレから電源をとって毎日ゲームをしていた彼らに声をかけ、「どまんなかセンター」を紹介すると、部屋の一角を占有し、毎日ゲームをしにくるようになりました。少しずつ距離が近づき、彼らから「何をやってるの?」「どうやって生きてる(稼いでいる)の?」と、「得体の知れない大人たち」に興味を持つようになっていったと言います。彼らの中の一人とは今も連絡を取り合う関係で、「あの時に初めてアーティストっていう人たちに会って感化された」という彼は、高校、そして大学へ進学し、いまは海外で生活しているそうです。

「すごい喧嘩もしてたよね、ゲームボーイズ。一度、喧嘩していて窓を割ったこともあったよね」と戸舘さんも思い出してきました。「でも、基本的に僕たちは見守るという態度をとっていて、大体のトラブルは当事者で解決させていた。だから窓が割れた時も怒らなかったし、彼らの自治に任せていた。」と、仮説的な自治空間ができあがっていたと言います。

オルタナティブな公共の可能性

「どまんなかセンター」では、利用する人々と一緒に仕組みをつくりあげていく関係がありました。行政などが用意する公共の場は、不特定多数の「誰もが」利用するためにルールが必要になります。そうしたルールは、場を管理する行政などが設定します。一方で「どまんなかセンター」では、利用する人々が当事者意識を持って、言葉をかわしながら一つずつトラブルを乗り越えていくなかで、仕組みができあがっていきました。どちらも「みんなのための場」ですが、全く違う公共の姿がみえてきます。「どまんなかセンター」では、場をみんなで開いていくということによって、先のエピソードで指摘されたような、アーティストの美意識に市民や地域のリソースが回収されるという事態に陥ることなく、アーティストの行動をきっかけに、市民の自治性を育むことに繋がりました。「どまんなかセンター」は、「月見の里学遊館」の「貸し館機能」を担っていましたが、実際に借りた人の多くは、普段は利用しない新しい層の人たちでした。「月見の里学遊館」と「どまんなかセンター」が離れた場所にあるということも影響したと言いますが、だからこそ「どまんなかセンター」が地域に大きな変革をもたらしたのではないでしょうか。

プロジェクトが終了した後、「どまんなかセンター」は今でも市民メンバーが引き継いで運用されています。行政が運用する公共の枠組みの中でも、こうした市民自治のオルタナティブな公共の場が生まれる可能性が示されていたと戸舘さんは言います。こうした場では、一人一人の顔がはっきりと見え、それぞれの具体的な課題や問題を共有し、議論することができます。マジョリティでは、一人一人の顔が見えづらくどうしても行き届かない、取りこぼされてしまうマイノリティが生じてしまいます。こうしたアートプロジェクトは、行政の仕事としての公共の限界を乗り越えることができる可能性をも含んでいるでしょう。

ーーーーーー

受講生

「どまんなかセンター」は展覧会とは形式が全く異なるが、展覧会のアートマネジメントとはどう違ってくるのか?

戸舘さん

「どまんなかセンター」みたいなアートプロジェクトは、名状し難いもの。一言で表すとこぼれてしまう、表現し難いムーブメントの中にいるというか。「Nadegata Instant Party」に伴走していく過程で、新しい価値づけが生まれたり、未分化だったものが開拓されていく様子を目の当たりにしたり、そういう現場に携わるということだと思う。そこにすごく面白さがある。

野田さん

戸舘さんは、公共文化施設の自主事業担当者として関わっていて、行政的な部分や地域の人とアーティストの間にも立っていたけど、単に間に立っているだけではなくて、アーティストと「共犯関係」にあったと思う。アーティストと一緒に「まだみていない面白い風景」をみていくという態度が必要なんだと思っている。戸舘さんとはプロジェクトのリサーチ段階か

らすごくたくさん対話してきた。作品をつくる根本的な動機、自分たちの世代感、社会に対して感じているところもも含めて、徹底的に話せたことで、強度のあるプロジェクトになった。

戸舘さん

「どまんなかセンター」が良かったなって思うのは、市民に手渡しすることができたこと。受け取ってくれる人がいたこと。そこで出会った一人一人の、その後のエピソードを今でもちらほら聞くし、顔が見える「あの人たち」の人生に少しでもコミットできたという醍醐味がやっぱりある。

野田さん

人生を変えたとまでは言わないけどね。さっきも話した中学生の彼が20歳になったとき、一緒に飲んでた席で「どまんなかセンター」の体験が今に繋がってるって話しをしてくれて、すごく感動した。アーティストというか、一人の人間として、あぁ、やって良かったなって。

ーーーーーー

文化政策の評価

最後に、受講生からの発言を発端に、文化政策が抱える成果評価の課題について話が及びました。戸舘さんと野田さんが実感しているように、「どまんなかセンター」ではそこで出会った人々が、当事者意識を持ちながら自分たちで、自分たちのための公共の場をつくりあげていき、それが10年以上経った今でも継続され、自治が開かれていることに大きな成果があったと言えます。他にも成果としてあげられる点はいくつもあるでしょう。しかし、その場を体験していなかった人には伝わりにくいとも言えるでしょう。

アートプロジェクト全般に同じような課題を見出すことができます。市場原理と離れたところに価値を見出す場合、数値化することができません。行政では文化政策を担っている部署だけでなく、財務やそのほかを担う複数の部署と協働していかなければいけません。その際に、彼らを納得させ動かすことができる成果を示す必要があります。戸舘さんは方便ではなく、本当の成果を伝えるための評価軸をつくることを検討すべきだと言います。例えば「どまんなかセンター」の場合は、利用していた人々の定点観測が有効的でしょう。プロジェクトが、その後の人生にどのような影響を及ぼしたか、文化的な波及効果を示すことは成果が伝わる一つの指針にもなります。

アートラボあいちのマネージャーの近藤さんと野田さんは、今年の「アートマネジメントアカデミー」を実施するにあたって、2018年に実施した人材育成プログラムに参加した人を追跡調査し、参加後にどんな活動を行ったか、あるいは何の仕事についたかを調べ、波及効果を可視化しました。行政の担当者は基本的に数年単位で異動するため、どのような人が来てもわかりやすい成果を示すことが必要です。追跡調査を示したことで、人材育成事業の必要性が伝わった手応えがあったと言います。

一方で、文化政策の評価軸に経済的な視点が侵食してきていると戸舘さんは指摘します。地域や産業の振興、観光の促進など、経済政策上の目的が文化政策に入り込んできていることが要因の一つです。

公共の文化的価値をつくる

行政、公共、社会、アート、アートプロジェクト、アートマネジメント、これからはじまる「アートマネジメントアカデミー」で深めていくことになるだろうキーワードを、戸舘さんと一緒に考えていきました。アートマネジメントが単なるスキルではなく、アーティストと伴走し「共犯関係」になっていくという話しからは、アートマネジメントを生業にすることの醍醐味を感じさせてくれました。また、行政の仕組みや文化政策の意義をふまえてみると、そうした「共犯関係」になることが、社会とアートを接続させ、社会を後押しするアートを実現させるために必要不可欠な態度であることも気づかせてくれました。

(レポート|松村淳子)

参考///

『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』の概要(総務省自治行政局行政経営支援室、令和4年)

日本図書館協会「公共図書館 2023年集計」

『図書館における指定管理者制度の導入等の調査について 2022(報告)』(日本図書館協会図書館政策企画委員会、2024 年 1 月 5 日)

岸本聡子『水道、再び公営化!欧州・水の闘いから日本が学ぶこと』(集英社、2020年)

丸浜江里子『原水禁署名運動の誕生 東京・杉並の住民パワーと水爆』(凱風社、2011年)

『子どもの「体験格差」実態調査最終報告書~全国の小学生保護者2,097人へのアンケート調査~』(公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン、2023年7月4日)

平田オリザ『わかりあえないことから コミュニケーション能力とは何か』(講談社現代新書、2012年)

美術手帖、ART WIKI「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」(文=沖啓介)

SEAリサーチラボ

パブロ・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門 アートが社会と深く関わるための10のポイント』(フィルムアート社、2015年)

吉澤弥生『芸術は社会を変えるか? 文化生産の社会学からの接近』(青弓社、2011年)

小林真理『文化権の確立に向けて: 文化振興法の国際比較と日本の現実』(勁草書房、2004年)