2024年度

底に触れる 現代美術 in 瀬戸

- 会期:

- 2024年10月12日~11月4日

- 会場:

- 旧小川陶器店、古民家レンタルスペース梅村商店、瀬戸市新世紀工芸館、瀬戸信用金庫アートギャラリー、ポップアップショップ、松千代館、無風庵

出展作家

展示風景

撮影:城戸保

藤田クレア

FUJITA Claire

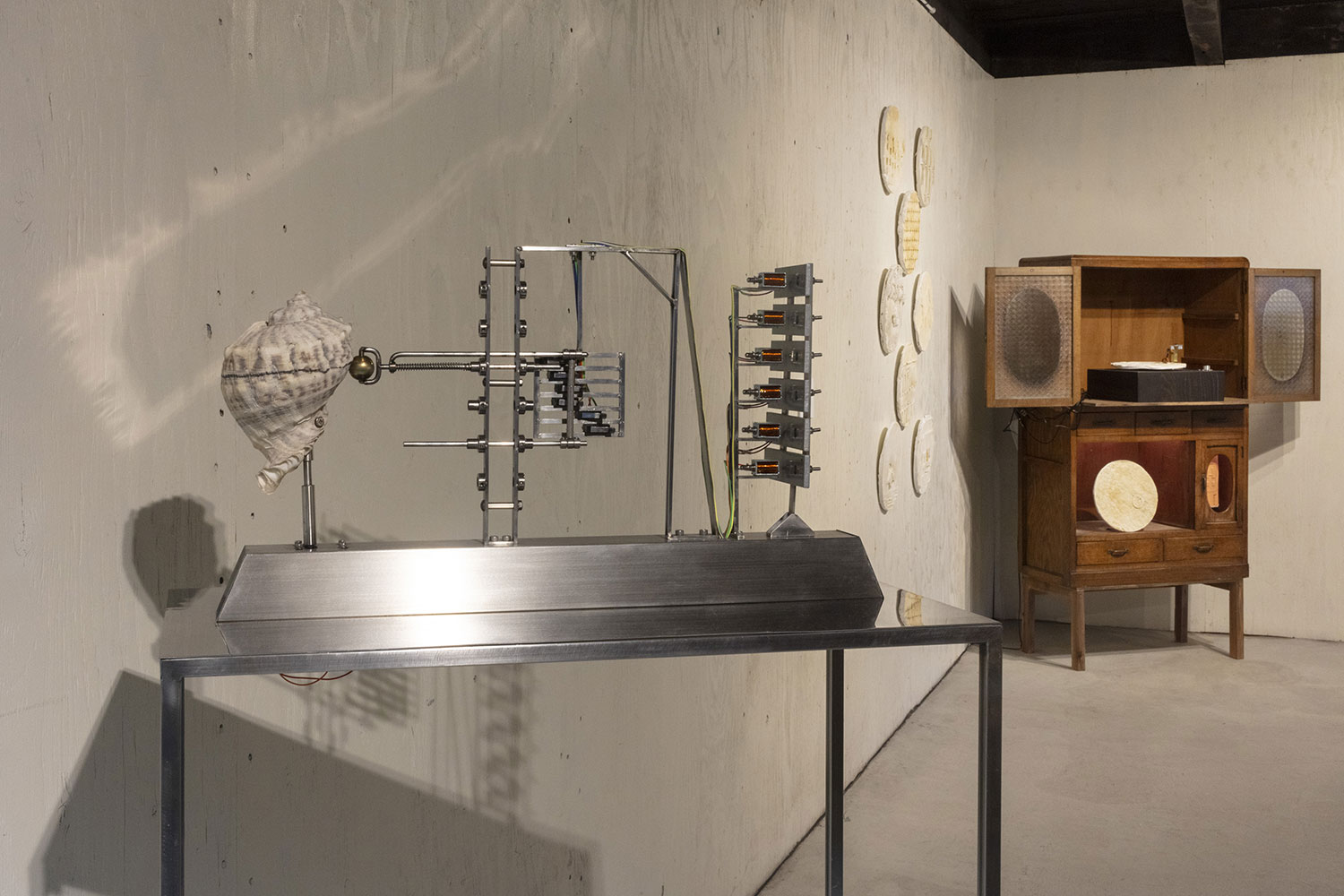

貝殻や石や鳥の羽といった自然物と、モーターや金属部品などの人工的な素材を組み合わせた藤田の作品は、まるで生命を吹き込まれたかのように、一定のリズムを刻んだり音を発したりします。藤田は、さまざまな要素や機能から成るものを一つ一つ分解して再構成することで、それぞれは見慣れているはずのパーツから思いがけない形態を作り出し、華麗に作品へと昇華させてきました。

今回、藤田は瀬戸の街を散策し、マンホールや石垣、公園のタイルなど、街の至るところに見られる特徴的な模様を粘土を使って採集し、その凹凸を音に変換することで、瀬戸の街を聴覚的に再現しようと試みました。視覚的にも美しいこれらの模様は、藤田自らが設計したレコードプレーヤーやオルゴール機を通じて、音となって空間に響き渡ります。また、陶片に土が降り積もる作品では、焼かれることで陶片として固定された過去の時間と、その上に積もりゆく生の陶土がはらむ可変的な未来という、2つの異なる時間軸を融合させることを試みました。

ゆるやかに回転し続ける貝や、模様が音に変換されていく様子、モコモコと降り積もった土を、わたしたちはついじっと見つめていたくなります。それは、有機的な形態や均質ではないリズム、ひいては偶然が導き出すいびつさが、鑑賞者の感覚に訴えかけているからかもしれません。

《Invisible soundscape ~version \( \small{1 : (1+\sqrt{5} \,)} \ / \,2+x \)~》2020年

撮影:城戸保

《うぶすなのこえ》2024年

撮影:城戸保

植村宏木

UEMURA Hiroki

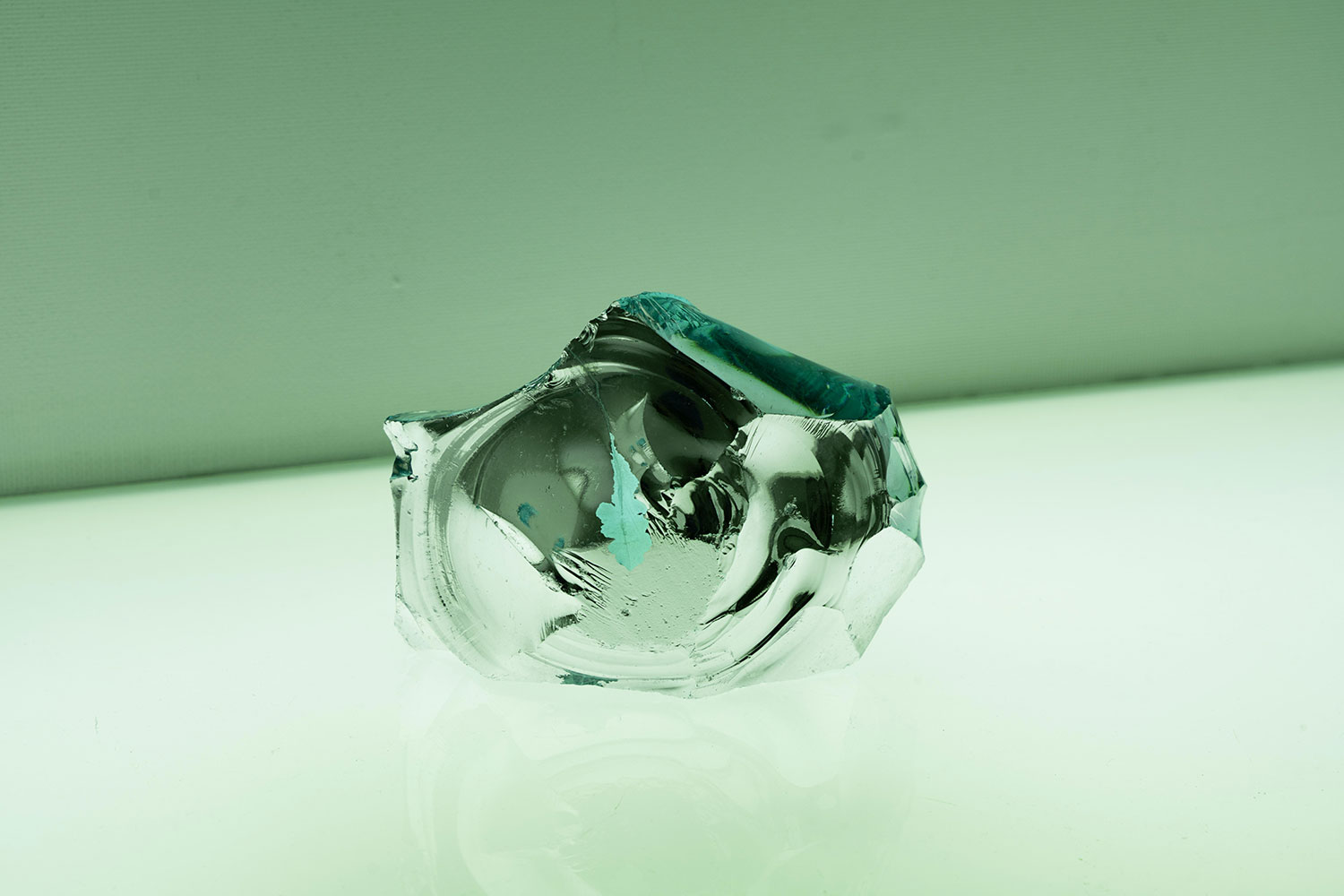

植村はこれまでガラスを表現の主体としながら、時間や記憶の積み重なりによって生まれてくる、「場所」や「モノ」がもつ気配をすくい取るような作品を手がけてきました。

展示の舞台となる無風庵は、藤井達吉を慕う瀬戸の陶芸家たちによって戦後に移築されました。移築された場所は殉国慰霊塔や忠魂碑も立ち並ぶ空間で、瀬戸の街並みを一望できる小高い丘となっています。

植村はこの場所の由来と昭和の時代感に焦点を当てました。広場には瀬戸の産業の基盤となってきた陶やガラスを塊として表現したものや、産業的な発展に伴い白濁していった瀬戸川の石など、往時の繁栄や人々の営み、あるいは時間経過を彷彿とさせる品々が、製品の輸送に使用されていたりんご箱に収められ、インスタレーションとして展開されました。

そして無風庵の内部では、実際に藤井が使用した道具、あるいは手がけた作品もあわせて展示を組み上げることで、さまざまな角度から過去あるいは現在の、その場に向けられた視線や意識を探っています。さらに珪砂がガラスとなって析出したかのような山を出現させることで、瀬戸の足元に広がる珪砂の存在や、ガラス産業にも言及しています。

植村は以上のような多視点的な試みを通して、瀬戸が無数の人々の営みによって膨大な時間と歴史を積み重ねてきた地であるからこそ、複層的な時間軸の多様な事象が存在すること、そしてそれらを紐解いていくことの魅力を私たちに気づかせてくれるのです。

《有無のはかり》(部分)2024年

撮影:城戸保

展示風景

撮影:城戸保

ユダ・クスマ・プテラ

Yudha Kusuma PUTERA

大きな布に包まれたお化けのような生き物に、顔がひとつ、ちょこんと出ています。そんな印象的なポートレートは、プテラが継続して制作してきたシリーズで、実際には家族や職場の同僚、ペットなど、親密な関係にある生き物同士が布にくるまって、一つの大きな身体を構成しています。プテラはこれまで、家族やコミュニティにおける人間関係や、人間と動物や自然の関係性について考察し、他者とのコミュニケーションを題材にした作品も数多く制作してきました。瀬戸に長く滞在したプテラは、この地域における人と人、人と自然、人と街の、変わり続ける関係性に着目した作品を展示しました。

《過去、現在、未来がひとつに》は、必ずしも血縁関係によらないさまざまな形で結ばれた“家族”の多様性と一体感に焦点を当てたシリーズです。家族とは、精神的に繋がっているだけではなく、肉体的、社会的、文化的にも結びついたひとつの個体でありながら、同時にそれを構成するのは個々人の身体であるということを視覚的に示しています。2023年に名古屋港のアッセンブリッジ・ナゴヤ「港まち AIR エクスチェンジ2023」に参加した際に撮影した作品に加えて、今回新たに瀬戸で撮影した3点を展示しました。

《鳥とネット》は、人々の生活と自然の関わり方について考察したコラージュ作品です。「港まち AIR エクスチェンジ2023」で名古屋港に滞在した際、日本ではよく見られる、マンションのベランダなどに設置された防鳥ネットを見たプテラは、その目的とは逆に、人が自らをネットで覆う一方で鳥たちこそが自由に動き回っているのではないかと新鮮に感じたといいます。人と鳥とネットの関係を見直すことによって、人が持つ自由への欲望とその限界や、他者を受け入れる必要性について考えを巡らせています。

《瀬戸の詩的断片》は、海外の多くの国に比べて、日本の街の景観はイメージではなく文字で埋め尽くされているというプテラの印象を出発点にしています。プテラは、瀬戸に住む人々に瀬戸に対する想いや気持ちを示す一文字を陶片に書いてもらい、それぞれの思いを紡ぎ合わせることで、普段は見過ごしてしまいがちな感情や無意識下の感覚を炙り出しました。

《瀬戸の詩的断片》2024年

撮影:城戸保

《Skin of a Calm Day》2024年

撮影:城戸保

波多腰彩花

HATAKOSHI Ayaka

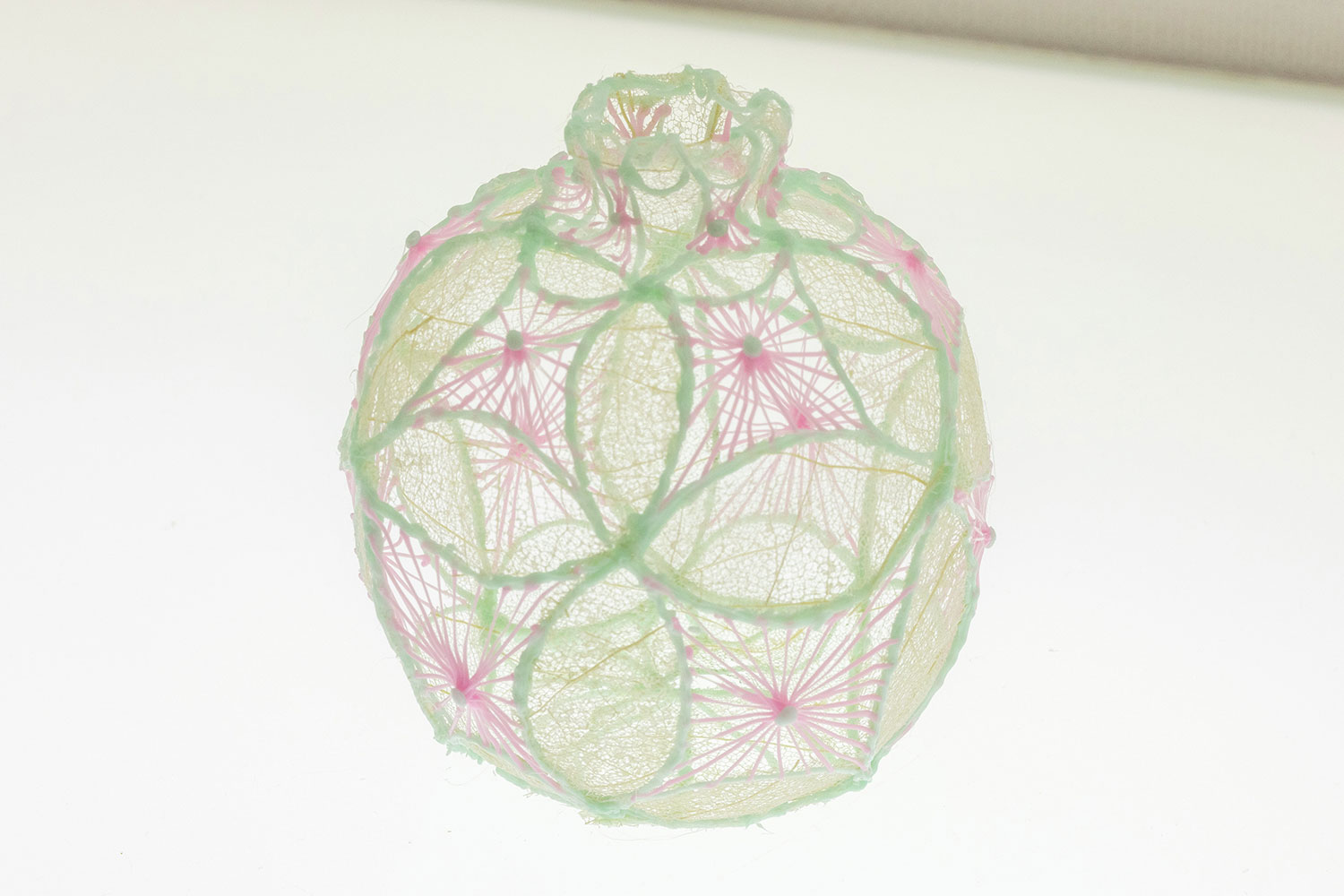

波多腰は陶の造形を軸として《Fragments of Daily》というシリーズに取り組んできました。このシリーズでは、例えばスポンジの上に置かれた石鹸、等間隔に置かれたプランター、向かい合う椅子、海に浮かぶ何隻もの船、ふたつ並んだスイッチなど、普段の生活のなかで自身が見出したモノとモノの関係性や距離感、そこに生まれるリズムなどに着想を得て、それらに形や触感を与えることをテーマとしています。

本展ではさらなる展開として、空間自体も取り込む在り方を模索しています。焼成というプロセスを経る陶の造形は、膜構造として空間を孕んで成立します。なぜなら、窯の中での水蒸気爆発による破損を避けるため、内部は空洞でなければならないからです。それゆえ塊のような形を作りたくても、通常は中身をくり抜くか、あるいは紐状の粘土を3Dプリンターのように輪積みすることで中空構造を作り出す必要があります。波多腰の作品は、自身の過去の記憶や情景などに、確かに存在した心地よい空気感や空間を捉えて内包するものとして、そのやきものならではの造形的特質と密接に関わりを結んだ表現となっています。そしてこれらをさらに薄布の空間内に置くことで、鑑賞者が内と外を行き来しつつ重層的な空間の存在を知覚する展示を成立させています。加えて波多腰の作品は、低火度で焼き上げることで柔らかな質感をともない、時に小さな穴が表面に穿たれています。それは空間を仕切りながらも閉ざしきらない薄布と呼応するかのように、私たちの意識を内と外との関係性へと誘っています。

《Skin of a Calm Day》(部分)2024年

撮影:城戸保

《細い目》展示風景 2024年

撮影:城戸保

後藤あこ

GOTO Ako

後藤は具象彫刻のインスタレーション作品に演劇的な要素を取り込み、舞台装置のように虚構と現実が表裏一体となって成立する彫刻表現を試みてきました。近年では具象表現によって導かれるストーリー性に着目し、役者とのパフォーマンスや映像作品など、フィクション(あちら)とノンフィクション(こちら)を行き来する表現にも挑んでいます。

本展では、活動拠点を構える上海での生活のなかで、日本と同じ東アジア地域にカテゴライズされる国の人々との関わりから見えてくるものをテーマとしています。後藤によれば、東アジア地域に暮らす人々は外見上の特徴が近しいことも多く、見た目から出身国を類推できないことがしばしばあるといいます。しかし、現地での人との交流を通して見えてきたのは、陶の制作におけるロクロの回転方向が国や地域によって異なっていたり、中国語における「外巻」と「内巻」という言葉の意味がネガポジの関係性を持っていたり、あるいは「愛」という言葉の概念には国ごとに大きな相違があるなど、多様な差異が共存関係を保持していることでした。それらは国家や政治という大きな枠組みの相違では捉えきれず、目を凝らさないと見えてこないものです。本作において後藤はその現状を、上海で出会った東アジア地域の各地にルーツを持つ実在の友人をモチーフにした彫刻をつくり、それらが回転台の上でくるくると回る世界として表現しました。独自の解像度で描き出された、限りなく似通ったなかに存在するあちらとこちらは、虚構と現実という同時に存在する異なった世界をテーマとしてきた後藤ならではの視点がうかがえます。

《細い目》(部分)2024年

撮影:城戸保

《Magic mirror》(部分)2024年

撮影:城戸保

井村一登

IMURA Kazuto

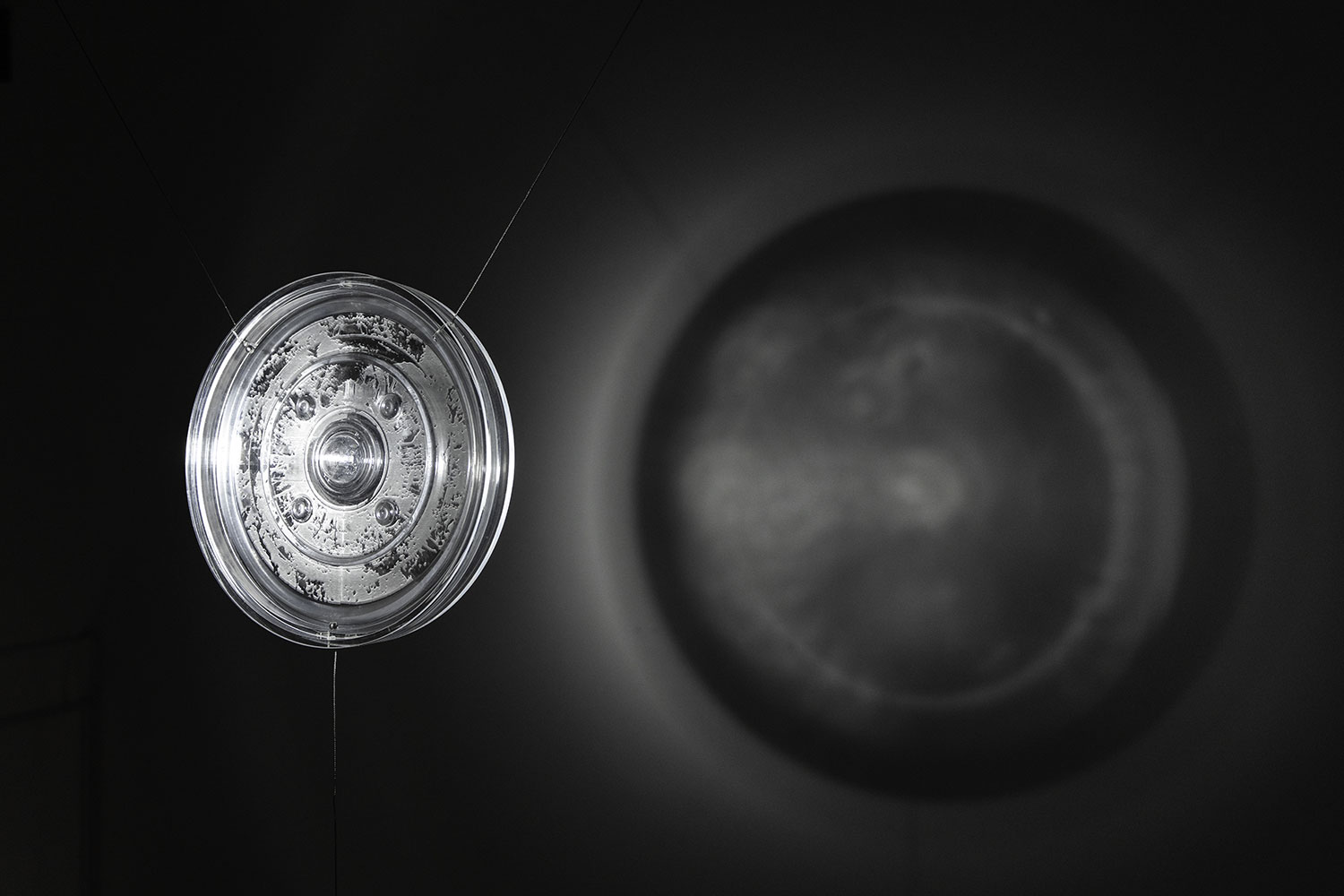

井村は鏡をテーマとして、鏡の光学的な構造や、文化的位置づけ、あるいはその歴史など、多角的なリサーチに基づいて制作をしています。

鏡は私たちの生活にとって身近な存在です。しかし、当たり前のモノであるがゆえに、意識に立ち上らない部分が数多く存在します。例えば自らを映し出す、あるいは何かを映し出すといった鏡の存在と密接に関わる行為でさえ、古代から現代に至るまでその意味合いやツールは変化し、人々はその行為に魅了され続けています。

本展で井村は、愛知県における人と鏡の関係性に着目しました。犬山市の東之宮古墳から出土した重要文化財(国指定)の三角縁神獣鏡、新城市に位置する鳳来寺山の鏡岩における銅鏡と信仰、現代の鏡の主な素材となるガラスの原料(珪砂)が採掘される瀬戸市の鉱山、そしてその珪砂産業を担った組合が祀った富士浅間神社など、数々のリサーチを通して、実践的に情報と素材を収集していきました。そして井村はその情報や素材を魔鏡という造形物へと昇華し、リサーチや制作の経緯を図像として浮かび上がらせています。つまり彼は鏡を軸として、その歴史性や信仰、あるいは産業的側面にも言及することで、地場に紐づいた鏡の位置づけを顕在化しようと試みているのです。そして、いつしか人の暮らしの一部を支えるための産業製品となっていった鏡の、表現主体としての可能性も提示しているのです。

《mirror in the rough 1888g》2024年

撮影:城戸保

《The Wishing Table》2024年

撮影:城戸保

津野青嵐

TSUNO Seiran

人が基本的な生活を営むうえで、衣服は食物や住居とならんで不可欠なものとして挙げられます。さらには身体を外部の環境から守るだけでなく、社会的役割や権威性の象徴、あるいは自らの表現手段として用いられてきました。そして時には言語のように、特定のコミュニティにおける記号としての役割も果たします。

これまで津野は、病院をはじめ、地域における精神科看護師としての経験や、身体的経験を背景として、身体あるいは他者との関係性における衣服の役割に着目したテキスタイル造形を手がけてきました。また、3Dペンを使用した作品群は、次世代のテキスタイル表現として世界的な評価を得ています。

本展にあたって津野は、ベッドの上での臥床生活となって介護を要するため、共に食卓を囲むことが難しい最愛の祖母との日々の経験を元とした制作に取り組むことを決めました。介護を要するということは、これまでとは異なる日常を受け入れ、生活様式を変化させていくことが暗黙の前提となってしまいます。しかし、津野はその変化を受け入れつつも、介護ベッド上の祖母がテーブルクロスと一体となった衣服を着用し、他者を招き入れるという作品をつくることで、食卓を囲むというこれまでの日常を新たなかたちで実現しました。そこには家族や親族たちの温かで穏やかな関係性が可視化されています。さらに本作は、衣服が物理的に人々の間に介在することで、より密なコミュニティを構築し得る可能性も示唆しているのです。

《Trace the pottery》(部分)2024年

撮影:城戸保

[左から]《愛知者たち》2024年、《毎日遊んでられる状態》2024年

撮影:城戸保

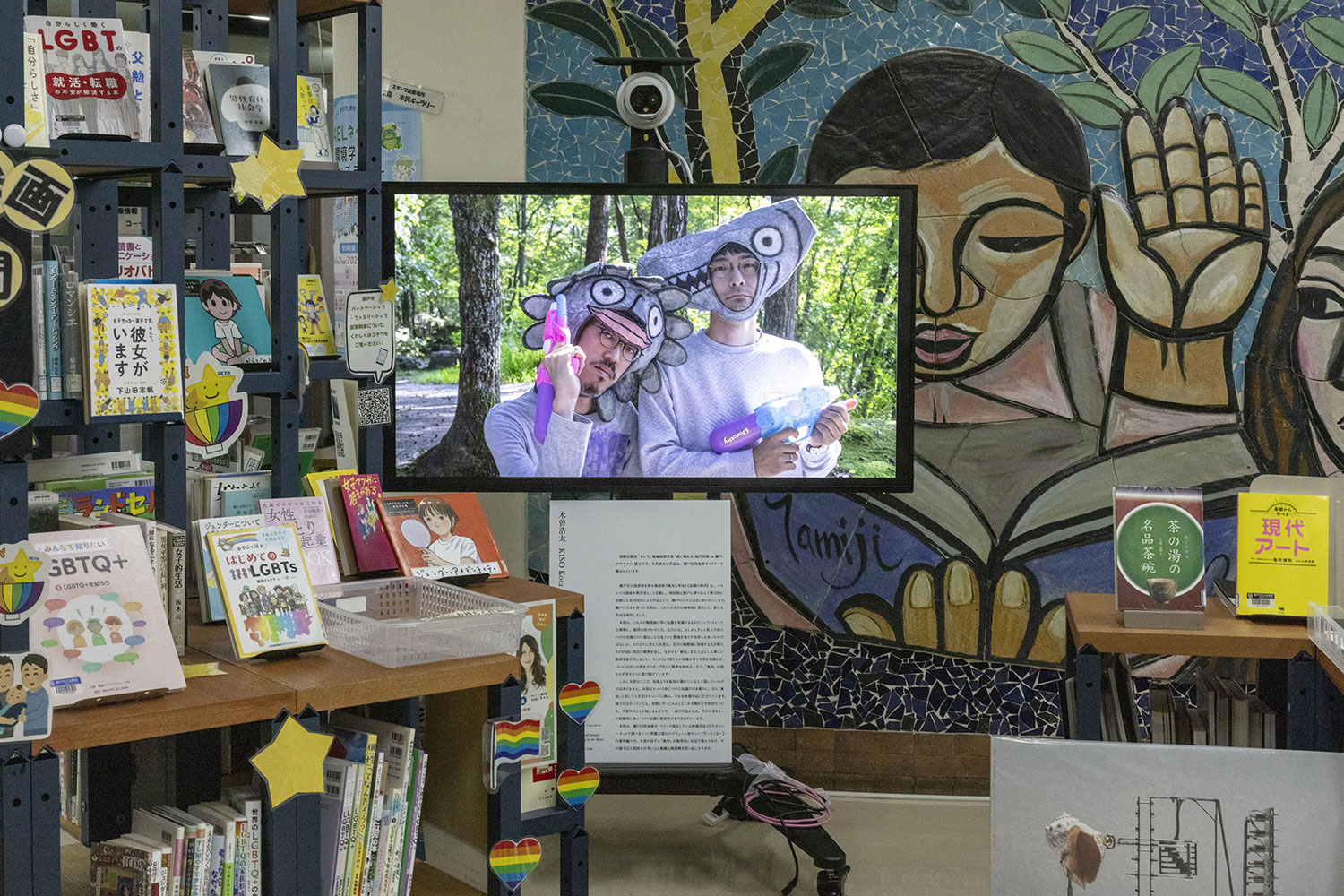

木曽浩太

KISO Kota

瀬戸市立図書館を彩る陶壁画《無知と英知》《知識の勝利》は、メキシコで画家や教育者として活動し、帰国後は瀬戸に移り住んで精力的に活動した北川民次による作品として、瀬戸の人々には広く知られています。瀬戸に生まれ育った木曽は、これらの北川の陶壁画に着目して、新たな作品を制作しました。

木曽は、これらの陶壁画が単に知識を称揚するものだというストレー卜な解釈に、疑問を投げかけます。北川には、もしかすると机上で身につけた知識だけに頼ることの危うさに警鐘を鳴らす気持ちもあったのではないか、そのように考えた木曽は、北川の陶壁画に登場する生き物たちの内面に独自の解釈を加え、なかでも「無知」を主人公とした新しい物語を紡ぎ出しました。そこでは人間たちが知識を得て文明を発展させ、ついには自らの体をサイボーグ化して戦争を始める一方で、「無知」は変わらず幸せそうに遊び続けています。

しかし木曽はここで、知識よりも無知が優れていると主張したいわけではありません。木曽はネットで身につけた知識だけを頼りに、自ら「無知」に扮して人生初のキャンプに挑み、それを映像作品に仕立てています。頭では分かっていても、実際にやってみるとどこか不慣れで不恰好だったり、予想外のことが起こるものです。一連の作品からは、自分の身をもって経験的に身につけた知識の重要性が炙り出されています。

瀬戸の土を用いながら、淡い色使いと柔らかな筆致でポップに描き出されたキャラクターたちは、北川の物語と木曽の解釈に基づきながらもどこか捉えどころがなく、多様な見方を促すかのように観る者の視線を画面の中へと引き寄せます。

[左から]《マトリックスマデアトスコシ》2024年、《人柱》2024年

撮影:城戸保

関連プログラム

「木曽浩太サテライト展示 in 瀬戸市立図書館」として瀬戸市立図書館で展示しました。

《むちキャン番外編〜水辺で遊ぶ無知たち〜》2024年

撮影:城戸保

《光の跡、遡行する影》(部分)2024年

撮影:城戸保

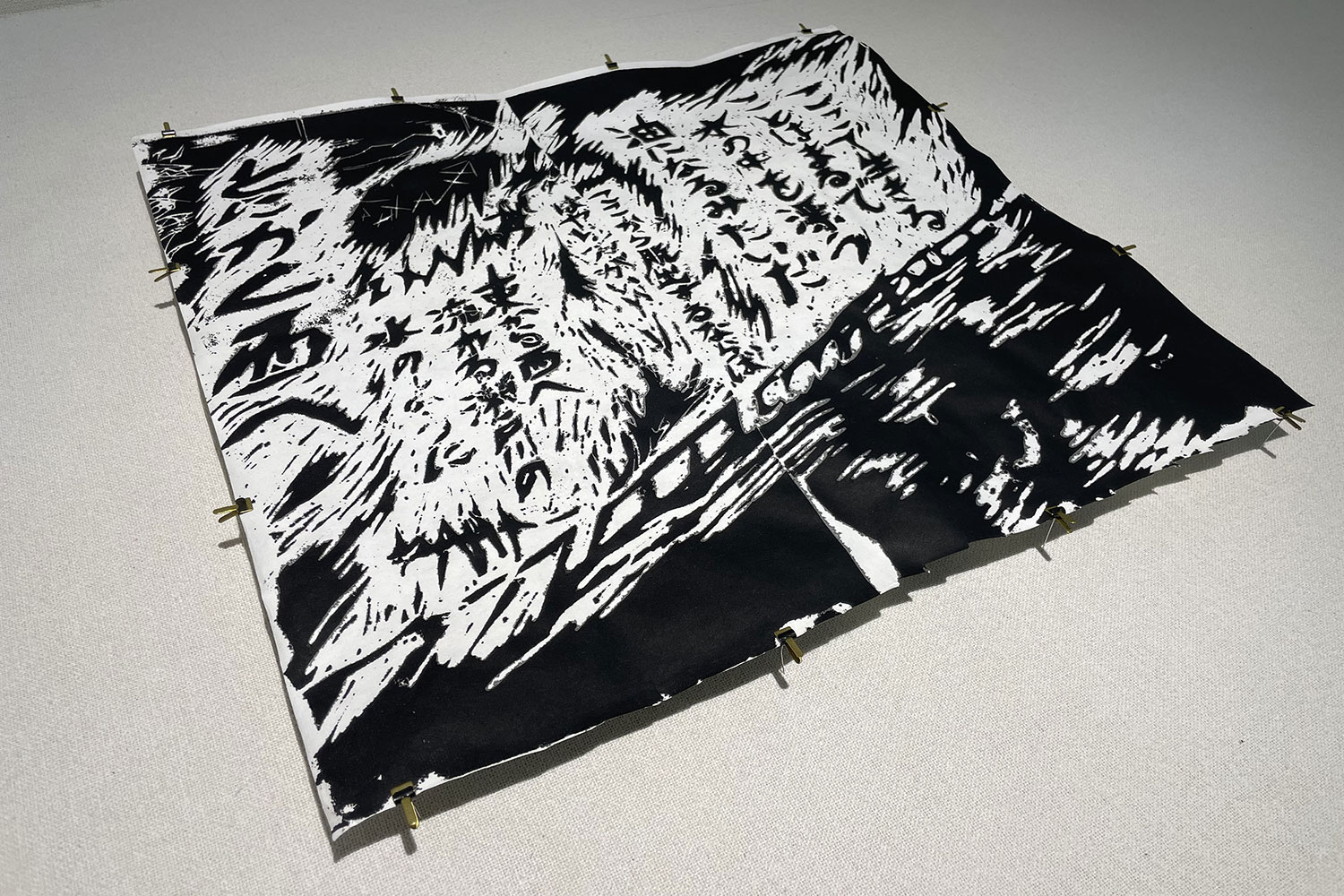

田口薫

TAGUCHI Kaoru

びっしりと画面を覆う無数の線が、画面の中にダイナミックな動きやうねりを生んでいます。よく見ると、それは描かれているのではなく、彫られていることがわかります。板を彫ってはそこに彩色を施すという作業を何度も繰り返すことで、表面には複雑な奥行きが生まれ、複数の視点や時間軸に基づくイメージが折り重なるように表されています。そのため、じっと画面を見つめていると次第に複数の図像の輪郭線が浮かび上がってきて、見る角度や距離によって図像や構図の見え方が異なるように感じられ、描き出されたもの同士の位置関係や空間に対する私たちの感覚をかき乱すかのように、観る人の視点を揺るがします。

田口は、自身が生まれ育った瀬戸の記憶の断片を繋ぎ合わせるようにして、私的な瀬戸の風景画を制作しました。現在は瀬戸を離れて暮らす田口にとって、今回の展示は瀬戸で暮らしていた時の自分と街の間にあるつながりや当時の自分の心境を外から見つめ直すきっかけとなるものだったといいます。特に印象に残っている場所を再訪し、その景色を1本1本の線でなぞるかのように彫り込んでいくことによって、当時の心情に思いを馳せ、自身を構成するアイデンティティを明らかにしようと試みました。

力強くうねるような曲線や細かく勢いのある直線、幾重にも塗り重ねられた深みのあるトーンによっていきいきと描き出された瀬戸の街並みは現在の風景に当時の田口の心情を色濃く反映させたものであり、街の息遣いが聞こえてくるようです。

《光の跡、遡行する影》(部分)2024年

撮影:城戸保

《あとはどうぞご自由に。》2024年

撮影:城戸保

光岡幸一

MITSUOKA Koichi

ずいぶん前に閉まったはずの老舗の陶器店に、「あとはどうぞご自由に。」の看板が見えます。店先に置かれたコンテナや簡易な棚にはところ狭しと食器が並んでいますが、瀬戸では見慣れた光景です。覗いてみれば、食器の一つ一つにも「ご自由に。」「ごかってに。」「かってにね。」といった、色とりどりの文字が踊っています。

尾張瀬戸駅から瀬戸川を挟んだこのエリアには、江戸時代には陶磁器流通を管理した御蔵会所が置かれ、明治時代以降は陶磁器陳列館や役所などが並んでいました。今ではまちもずいぶん様変わりして、当時の名残は隣の瀬戸蔵に集約されています。2014年に閉業して以来店内で静かに埃をかぶっていた売れ残りの皿や丼、湯呑、鉢などの日用的な商品を譲り受けた光岡は、それらに上絵具で文字やイラストを描き足して窯入れし、新たに生命を吹き込みました。土という天然素材から生み出されるがゆえに、私たちはやきものに対してなんとなく環境に負荷をかけない「エコ」な印象を抱きがちですが、高温で焼かれ変質した陶土は放っておいても自然に還ることはありません。だから廃棄となれば、(リサイクル可能な一部のものを除いて)いずれ細かく砕かれ埋め立てられる運命にあります。

いつまでも店内に置いておくわけにもいかないこうした食器類を、光岡は外へ持ち出し、できるだけ自由に任せて人々の生活のなかへと流通させようとします。来場者はここに並んだ食器を好き好きに持ち帰ることができ、包装紙に印刷されたテキストは、このアイデアが生まれた経緯を包み隠さず語っています。会期後半に全ての食器がなくなると、光岡は新たに「お皿を見られなかった人たちへ。」というテキストを配布し、このアイデアと遠く響き合うようなまちなかのスポットを紹介して来場者にまち歩きを促しました。

《あとはどうぞご自由に。》(部分)2024年

撮影:城戸保