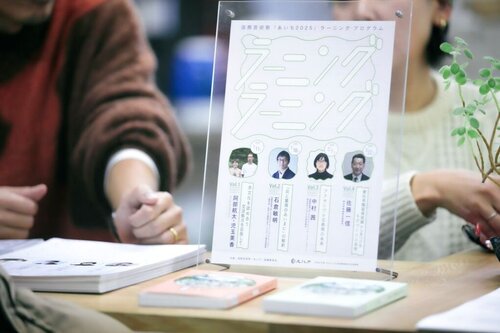

「ラーニング・ラーニング」【vol.01】 レポート

2025年1月11日(土)

【vol.01】『多文化を認め合う交流拠点を目指して』

ゲスト:阿部航太・児玉美香(わくせいプロジェクト)

「ラーニング・ラーニング」とは///

2025年に開催する国際芸術祭「あいち2025」に向け、"ラーニングを学ぶ"というコンセプトで、「あいち2025」に通ずるテーマを参加者とともに考え深めていく「ラーニング・ラーニング」。「あいちトリエンナーレ2010」より、来場者と作品、アーティストを繋げる活動として教育普及やラーニングの活動が展開されてきました。6回目の芸術祭となる「あいち2025」でも芸術祭を構成する重要な柱の一つとしてラーニングの活動が行われます(詳細はコチラ)。双方向的な学びの体験を通して、誰もが安心・安全に芸術祭を楽しめることが、今回のラーニングの目的です。

その具体的な活動の一つとして、ラーニングでは「拠点づくり」を検討しています。様々な目的や興味関心、背景を持った人々が居心地良く過ごせ、自由に集まることができる場所を目指していますが、果たしてどのように実現することができるのでしょうか。第1回目の「ラーニング・ラーニング」では、「多文化」の人々が集まり交流する場を模索し活動している「わくせいプロジェクト」の2人をゲストに、その可能性を探りました。

プレゼンテーション///

おもしろくこのまちで暮らしていくために

はじめにゲストの活動を紹介するプレゼンテーションからはじまりました。ゲストにお招きしたのは阿部航太さんと児玉美香さんのお二人。デザイナーとして「あいちトリエンナーレ2013」にも関わったことがある阿部さんはデザイン事務所を独立後、フリーランスのデザイナーとして活動しながら、デザイン・文化人類学を指針にアートプロジェクトなどに携わっています。児玉さんは「あいちトリエンナーレ2010」に関わったことをきっかけに、まちと人、アートが関わる活動に興味をもち2014年から2022年まで名古屋市港区のまちづくり協議会で多様な視点をもちながらまちと関わってきました。阿部さんと児玉さんはパートナー同士でもあり、2022年に「地域おこし協力隊」*1 として高知県土佐市に移住し、土佐市が掲げていた「国際交流:海外からの技能実習生と地域住民との交流づくり」をミッションに「わくせいプロジェクト」を展開しています。その取り組みはWEBサイト、note、facebook、Instagramなど多様なメディアで発信されています。

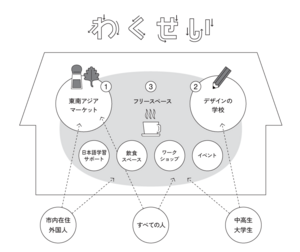

海外の人が地域に入り込むことは、「さまざまな文化と出会う」機会が生まれることです。これまで全く触れてこなかったものが日常に入ってくることで起こるインパクトをポジティブに捉え、新しい文化や営みが生まれることを期待してプロジェクトに取り組んでいるという阿部さん、児玉さん。技能実習生(以下、実習生)は期間限定の労働力とも言えますが、「個人」として地域住民も含めて良い関係を築くことでみんなが「おもしろくこのまちで暮らしていくこと」ができるのではないかという考えから、実習生と地域住民の接点・出会う場所である「わくせい」を構想しました。多様な人々が暮らすひとつの惑星のように、様々な背景の人々が「わくせい」に集うことで多様な接点が生まれることを目指しています。プレゼンテーションでは、その場を立ち上げるためにはじまった「わくせいプロジェクト」の活動の様子、課題までが紹介されました。

*1 地域おこし協力隊は、2009年からはじまった取り組み。過疎地域など都市部に比べて不利な条件を持った地域の活性化を目的に、都市部の人材をそのノウハウを活かした地域活動をする新たな担い手として受け入れ、定住・定着化させる。委嘱期間(1〜3年)は自治体から活動資金が提供される。2022年時点で7,000人を超える「隊員」が全国で活動している。詳細:総務省による紹介WEBページへ

「わくせい」ができるまで

①リサーチ

土佐市では近年、外国人市民が増加しています。2018年に比べると2024年では外国籍をもつ住民の人口はおよそ2倍になり、今後も増加することが予想されています。2024年12月時点で、外国人市民の63%が「技能実習」と「特定技能」*2 の在留資格を持つ人たちです。人数は把握されているものの、実際に彼らがどこに暮らし、どのようなことに困っていたり要望があったりするのか、その実態がつかみきれていなかったことから、阿部さんと児玉さんはまずリサーチから取り組みました。

2022年に移住してから実習生の受け入れをサポートする監理団体や、受け入れている事業者などの聞き取りを経て、実習生に直接聞き取りをするようになります *3。2023年に行ったリサーチではアンケート用紙をベトナム語、インドネシア語、やさしい日本語と多言語で用意し、それをもとにできるだけ対面での聞き取り調査を行いました。本音を知りたいという思いから、できる限り母国語で回答してもらい、それらを翻訳して集計していきました。これらリサーチは単なる調査ではなく、実習生との関係性を構築するためのものでもありました。

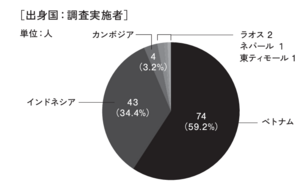

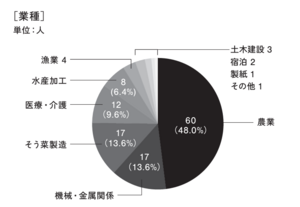

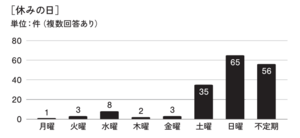

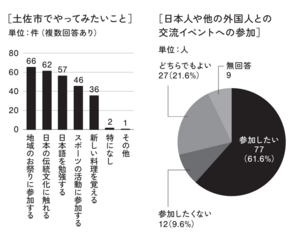

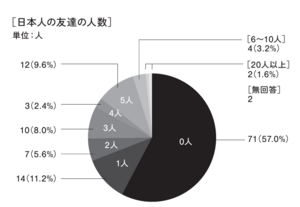

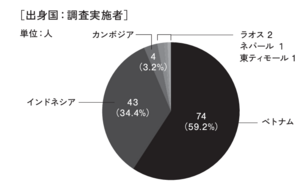

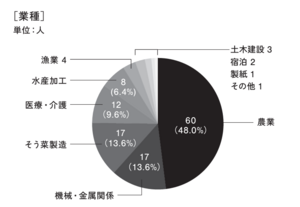

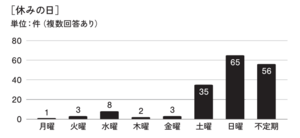

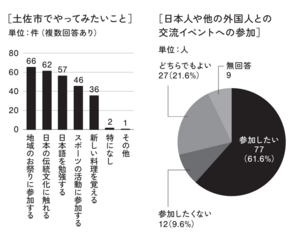

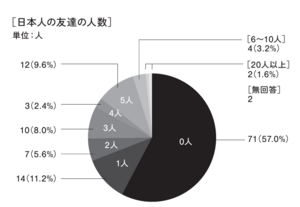

2023年に行ったリサーチでは、全254人(当時)の実習生のうち125名から仕事や生活、防災に関する回答を集めました。出身国の内訳ではベトナム(42.8%)、インドネシア(35.6%)が大半を占め、カンボジアやネパール等も多くなっていますが、在留期間が決まっているため、時期によっては別の国の割合が増えるといった変動的なものでもあります(図1)。業種では、農業に従事している人が最も多く(48%)、次いで工場勤務(13%)、スーパーでの惣菜製造担当など(13%)、介護職(9%)、漁業などでした(図2)。農業は天候に左右されることが多く、スーパーや介護職なども含めて休日が固定されていない人が多いこともわかりました(図3)。[土佐市でやってみたいこと]や[日本人や他の外国人との交流イベントへの参加]の結果をみると、半数以上の人が地域の文化や風習に関心があり、地域での交流を期待していることがわかります(図4)。一方で、日本人の友人数は0人が圧倒的に多く(57%)、およそ8割が5人未満にとどまっていることもわかりました(図5)。

図1

図1  図2

図2

図3

図3

図4

図4  図5

図5

*2 「技能実習」は特定の技術を身につけることを目的とした就業が可能で、在任期間は1〜3年。転職は不可能だが、在任期間満了後に「特定技能」に移行することも可能。「特定技能」は特定の技術を活かした就業が可能で、転職も可能。在留期限は1号が最大5年、条件や試験をパスすれば2号となり在留期間の更新に上限がなくなる。「外国人技能実習制度」についてはJITCO参照。

*3『わくせいPROJECT in 土佐市 レポート2022 土佐市地域おこし協力隊 2022年度報告書』Cap.1-6「技能実習生への聞き取り」参照

*図3〜5『わくせいPROJECT in 土佐市 レポート2023 土佐市地域おこし協力隊 2023年度報告書』より引用

②接点をさぐる

料理

実習生との接点を作る取り組みとして、阿部さんと児玉さんが最初に試みたのが「料理」をきっかけとした活動でした。料理を通して、それぞれのルーツを学ぶことを目的に、実習生とどのような接点をつくることができるかを検討しながら、2つの取り組みを行ってきました。

1つ目は「となりのキッチン」。高知市でインドネシア料理の弁当店を営むインドネシア人を先生として招き、母国の料理を学ぶ料理ワークショップとして開催されました。一般公募で集まった15人が参加し、リサーチを通して知り合った実習生2人がボランティアとして参加しました。実習生にとっては普段とは違う役割の中で新しい人々と出会う機会になりました。一方で、実習生たちは「ボランティア」としての参加は可能ではあるけれど、「先生」の役割をお願いすることは難しいこともみえてきました。リサーチからわかったように休みが不定期な人が多いため、「先生」をお願いしてもイベント実施日に休みが取れずイベントを実施できないかもしれない懸念点があることや、副業が禁止されているため対価が払えないことなどがあげられます。

2つ目は「自炊の会」です。実習生の母国料理を個人宅や、職場で、友人同士や同僚と一緒につくって食べる、というクローズドなかたちで開催されました。料理を共同作業と捉え、一緒につくり一緒に食べるという行為を共に行っていく中で、個々の人柄や考え方などもみえてきました。この暖かなつながり、楽しさ、面白さを地域の人たちにも体験してもらうためにはどうしたらいいか、さらに検討が重ねられました。

わくせい版ごはんのかい

「ごはんのかい」はまちづくり活動家・研究者の大谷悠さんら、ドイツのライプツィヒでコミュニティスペース「日本の家」を運営する人たちがはじめたイベントです *4。2011年より、商店街の空き家をセルフリノベーションして立ち上げたスペースで週2回、定期的に行われています。参加は自由、申し込みもいりません。参加費はなく、各自の経済状況にあわせた「寄付」を集めて運営し、その時に集まったメンバーで料理を決めて買い出しをし、料理し、みんなで食べます。100人以上が集まり、会場から路上へ溢れることもあるそうです。もともと移民が多い地域だったこともあり、90ヶ国以上の様々な出自の人々が集まり、料理という共同作業を通して新しいコミュニティが生まれていきました。

大谷さんから直接話を聞き、「ごはんのかい」の可能性を強く感じた阿部さんと児玉さんは、「となりのキッチン」「自炊の会」の経験を経て、土佐市でも誰もが自由に安心して参加することができる「ごはんのかい」を開催できるのではないか、と考えるようになります。ちょうど拠点として一軒家を借り始めた2024年2月に、1回目の「わくせい版ごはんのかい」を開催しました。その時の概要は下記のとおり *5。

|

「ごはんのかい」概要

● 月に一度、夕方から夜にかけて実施

● 料金は寄付制。集まったお金は、基本的に材料費に充てる

● 初回はインドネシア料理をテーマとして、親交のある実習生たちに協力をあおぐ

● 今後は広く誰でも参加できるようにしたいが、会場の狭さを考慮して、人数を調整しながら個人的に参加者を募る

|

これまでの繋がりで集まった実習生や地域住民の人々、平均して30人ほどが毎回参加し、実習生の国の料理(現在は主にインドネシア)と日本の料理をみんなでつくって食べています。料理をしながら、食べながら、それぞれの国や地域のことを話したり、職場のことや好きなことの話をしたり、自然とお互いをよく知っていく親密な場が生まれています。

*4『わくせいPROJECT in 土佐市 レポート2023 土佐市地域おこし協力隊 2023年度報告書』Chap.3-1「ライプツィヒ「ごはんのかい」大谷悠さん」参照

*5『わくせいPROJECT in 土佐市 レポート2023 土佐市地域おこし協力隊 2023年度報告書』Cap.4-2「ごはんのかい」より引用

スポーツ

[土佐市でやってみたいこと](図4)の回答にはスポーツもありました。とは言え、「わくせいプロジェクト」として取り組むには手が足りず、すでに活動している大学や社会人、あるいは地域の青年団などのスポーツサークルに声をかけ、実習生も参加できるように橋渡しを行いました。定期的に会うことで顔馴染みになり、親密な関係にもなっていきます。実習生は10代後半から20代の人が多いですが、近しい年代の人と出会えることもスポーツ活動の利点の一つと言えます。

料理やスポーツの他にも、地域の自主防災活動の一環で、避難所までの経路を一緒に地域の人と確認したり、出前授業として小学校等に実習生が出向き、子どもたちが直接インタビューをして国や文化について知る、といった活動にも取り組んでいます。

③本格的な場所づくり

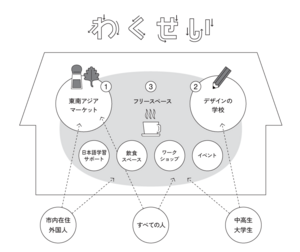

阿部さんと児玉さんが考えたのは、「参加してください、交流してください」という働きかけをする場ではなく、「わくせい版ごはんのかい」がそうであるように各自のタイミングや目的で集まり、新しいユニークな文化が生まれる、クリエイティブな場をつくることでした。そこで計画されたのは3つの要素を持つ「わくせい」です(図6)。

1つ目の要素は「東南アジアマーケット」です。現在、週に1回試験的に開催しているというこのマーケットでは、土佐市では手に入れることが難しい東南アジアの食品や調味料、ハラル食品などが置かれています。実習生など外国人住民にとっては遠方までいく必要がなく、地元住民にとっては新しい食材、食文化との出会いの場となります。また、「お店」ということで入りやすくなることもねらっています。

2つ目は「デザインの学校」。デザイン・コミュニケーションを学びたいと考える中高生、大学生を対象とした私塾です。実習生と同年代である若者世代にどうやって場に参加してもらうか、という課題に対しての一つのアクションです。現在、高校の美術部との協働活動が進んでいますが、実習生はまだ参加していません。どのように接点が生まれるのかは、これからだと阿部さんは語ります。

3つ目は「フリースペース」。ワークショップを行ったり、飲食をしたり、あるいは自習をしたり、それぞれの目的で集まることができる場所を設定します。

現在、場所を整え中ということで「わくせい」として全体が運用されるまでにはもう少しだけ時間が必要です。2024年度で「地域おこし協力隊」としての委嘱期間が終わるため、それ以降、自分たちで活動を展開していくための仕組みを現在検討しています。地元の小学生が気軽に遊びにきたり、「ごはんのかい」などを通して親しくなった実習生がやってきたりと、すでに「わくせい」に集まる人々が増えてきています。これからどのような「わくせい」になっていくのか、興味が尽きません。

図6

図6

*図6『わくせいPROJECT in 土佐市 レポート2023 土佐市地域おこし協力隊 2023年度報告書』Cap.5「これからの計画」より引用

【ラーニングチーム×わくせい】ディスカッション///

印象に残ったこと

プレゼンテーションのあとは、ラーニングチームのメンバーとゲストのお二人とのディスカッションが行われました。進行役はラーニングチームの黑田菜月さん。まずは、ラーニングチームのメンバーそれぞれから印象に残ったことや面白いと感じた点を聞いていきました。(以下、筆者メモより編集抜粋)

|

村上慧さん

自身が住んでいる地域(長野県)にも協力隊として移住してきた中国籍の人がいる。餃子を食べよう、ということになって大きなイベントのつもりもなかったんだけど、作っているところをみたら圧倒された。「いまから魂を入れる」と言って、鉄鍋で熱したたっぷりの油を、餃子のタネに直接注ぎ入れたりしていて、予想外の連続だった。「交流しよう」という目的を持つと身構えてしまうけど、料理とかで一緒に作業することで、素直に感動したり話したり交流することができる。「一緒にいられる理由」をいくつ見つけられるか、ということが大事なんじゃないかと思った。

|

|

野田智子さん

「わくせい」というネーミングセンスが秀逸!と思った。コンテンツが色々と混ざっていくことで交流が加速しているなと感じた。交流で生まれた繋がりの中で、また次の活動が生まれていくんだなと。

活動拠点として一軒家を賃貸しているということだけど、ご近所の人の反応は?

|

|

ーー阿部さん・児玉さん

空き家が多いが、近所にはおばあちゃんが2人単身で住んでいる。1人はスリランカに30回くらい行ったことがあるみたいで、「ごはんのかい」にも参加してくれている。もう1人はクリスチャンということで、私たちの活動とは別で教会などで実習生と出会っていた。すごく環境にも恵まれていると思う。他にも、学校帰りの子どもが立ち寄るようになり、手書きの看板をつくってくれた。ご近所にはあたたかく活動を見守ってもらっている。

|

|

浅野翔さん

「食の共感性」がキーワードだと感じた。「石のスープ」というポルトガルの民話があって、興味を引き共感を持ってもらうことで、最終的に美味しいスープにみんなでありつけるという。「食」ってその地域を知るための大きなキーワードなので、興味を引くことや共感を持つことが大事なのかなと思った。

|

|

辻琢磨さん

仕事でインドに滞在した際、現地の家にホームステイさせてもらった。それまでは辛い料理やスパイスは苦手だったけど、家庭料理が大量に出てきて食べているうちに慣れてきて、最終的にビリヤニにハマって帰ってきた。帰国後も食べたくてスパイスを探して自分でつくったり、ビリヤニを出しているレストランに通ったりしている。僕はインドの人と同じように手でビリヤニを食べるんだけど、レストランで「食べ方」がお店の人の目にとまって話しかけられた。「なんで手で食べているの?」って思ったみたいで。そこからコミュニケーションがはじまって、どうしても本場の味を自分でもつくりたいって言ったら、いいよって教えてくれることになった。すごく自然な流れでコミュニケーションが生まれた。

|

|

黑田菜月さん

年間を通してたくさんのイベントが発生してることに驚きました。常に何かが行われているようで、ワクワクする気持ちにもなりました。

|

|

ーー阿部さん・児玉さん

イベントというか「集まり」かな。スポーツ活動とかはすでに行われている活動に参加させてもらっている。自分たちだけで何もかもやっていく、というよりも周りの力をすごく借りながらやってる、という感じ。でも、そういうところからも確実につながりが生まれている。例えば、地域のスポーツサークルに参加していた実習生がその人たちと一緒に「よさこい祭り」に参加したりとか、そういう関係性が私たちの関与しないところでもできてきている。

|

国際芸術祭における多文化共生とは

事前のゲストのお二人からのクエスチョンとして「国際芸術祭における多文化共生とは」というテーマが出されていました。黑田さんからメンバーへは、「今回ラーニングチームとして活動を始めてから多文化に触れたと感じる瞬間はありましたか?」と投げかけられました。

|

辻琢磨さん

芸術祭の関係で海外アーティストと会う機会があり、「版築」*6について話すことがあった。自分自身、建築が専門なので、版築という世界共通の技術を通して交流できた。

|

*6 土を突き固めて、土壁や基礎部分として用いる古代からある建築技法。

|

村上慧さん

僕も「版築建築」のアーティストと出会ったことかな。自分もアーティストで、同じことに興味を持っていたから、地球の裏側で同じことを同じ時期に考えている人がいるんだってすごく感動した。「版築」だけじゃなくて、他にもきっと同じようなことはあると思う。

一方で、「国際芸術祭の多文化共生」と「わくせい」での多文化共生は同じものではなくて、開きがあると感じた。

|

|

黑田菜月さん

芸術祭の中で"多文化共生"を感じるかどうかと尋ねられると、ピンと来ないけど、村上さんや辻さんが"建築"や"土"という共通言語を通して海外のアーティストたちとコミュニケーションをとっている姿を目の当たりにしたことが印象に残っている。場所とか規模とかの話ではなく、自分がいかに開いていけるかどうかだと思う。文化や言葉が異なっても共通するものや共感できることはある。それらは小さなことかもしれないけど、その積み重ねの先に国際芸術祭での多文化共生が見えてくるのかな。

|

|

浅野翔さん

「言語」かな。日本語だと「ご飯」「米」「稲」といろいろな言い方をするように、モノの見方や捉え方の背景を知って考えることが必要なのかなと。

|

|

野田智子さん

芸術祭の情報というのは現状プレスリリースでしかあまり知ることができないが、今回は特に監督自身も初めての海外からの選出というのもあって、初めて聞いた国や地域の、初めて知るアーティストたちの作品画像を眺めるだけで多文化を感じる。ラーニングの拠点を検討中だが、アーティストの背景を知る機会を食とか文化などを通じてつくれるといいなと思った。

|

インドネシアのあたたかい甘いお茶///

ディスカッションのあと、休憩時間にはゲストのお二人が招いた特定技能としてインドネシアから来ている3人がインドネシアのお茶をふるまってくれました。そのうちの1人、Eさんは愛知県の工場に勤務していますが、昨年まで土佐市に在住し「ごはんのかい」に参加していました。インドネシアのジャスミンティーに砂糖を入れた甘いお茶と、大須周辺のアジアンマーケットで購入したお菓子も一緒に楽しみました。

グループワーク///

自分の興味、そして出会える場所

プレゼンテーションのなかで、「自分自身が持っている好きや興味関心がいろいろな出会いを生み、道をつくっていく」と語った阿部さんと児玉さん。後半のグループワークでは、この言葉を起点に他者理解、多文化共生を目指して自分の興味関心を起点にどう接点をつくれるか、ということを話し合いました。

参加者はランダムに5〜6人のグループにわかれ、付箋などを使って意見を書き出しながら話し合いをすすめていきました。ラーニングチームのメンバーや特定技能の3人も輪に加わり、穏やかながらもときに賑やかに話しが広がっていきました。(以下、筆者メモより編集抜粋。ーーは同じグループの人の意見)

|

Aさん

私が好きというわけではないけど、知人にアジアのアイドルを追っかけてその国まで行っている人がいて、どんなアイドルがいるのかが気になっている。

ーー(同じ興味を持った人と)どう出会うか、というのは難しいかもしれない?

ファンクラブに入るとか、ライブにいくとかしたら出会えるかも。あるいは、いまはSNSとかで発信しやすいから、そういうところで出会えそう。

ーーリアルよりもバーチャルな世界に出会いの場がある。

ーーアイドルのグッズを持っているというのがきっかけで知り合うかもね。キーホルダーをかばんにつけてるとか。

それはあると思う。すれ違いざまに、あっ!って(お互い気がつく)。そこから親しくなるのは難しそうだけど。

ーーやっぱり、なにかコミュニケーションをとるためのポイントというか軸が必要なのかも。

|

|

Bさん

陶磁器にずっと興味があって、瀬戸市にあるギャラリーに勤務してそこの作家さんと知り合いになったりしたことがある。その人は中国からきてた人で、同じ陶磁器でも国によって呼び方とか捉え方とか違うから、そういうことを知ることができた経験がある。

ーー自分で現場(陶磁器のギャラリー)に飛び込むことで、出会いを掴んだんですね。

瀬戸市は例えば「瀬戸市新世紀工芸館」とかで、海外からの研究生を受け入れたりしているから、意外と海外の作家がきたりしている。そこ(そういう人たちがいる場所)へ赴くことで出会いはちゃんと生まれると思う。

|

|

Cさん

うちのグループにはインドネシアの方が参加してくれたので、色々話をすることができた。例えば、民族衣装は日本だとどこで買えるのか、とか。そのなかで気づいたことは、国が違っても同年代だとスマホやSNSの使い方が似ているってこと。使っているアプリとかも同じだし、面白いと思った。

|

|

Dさん

コンビニの店員さんには海外の人が多いので、一番身近で出会うことができる場所だと思う。丁寧な人が多くて、支払い方法とかいろいろ教えてもらうこともある。日本にいて日本人だから海外の人に教える場面が多いような気がしてたけど、ここ(コンビニ)では、教えてもらうことの方が多いなって。

|

ほかにも、食べ物やボードゲーム、美術館、防災といったキーワードで話し合いが進んでいた様子がみられました。グループワーク後の共有時間では、参加者がインドネシアの方へインタビューする場面も。

|

Mさん

グループで話していた時に、もしかしたら時間感覚が国によって違うかも、という話になって。日本にきたとき、時間とか季節とかで違いを感じましたか?季節によって何か変わることはありますか?

ーー実習生Oさん

インドネシアには季節は2つしかなくて、基本的にずっと夏。だから日本に来て秋とか冬があって雪がみられたのが嬉しかった。でも寒いですけど(笑)。インドネシアは夏だけど、最高でも気温は35度くらいまで。だから日本に来た時、夏の暑さにすごく驚いた。40度!?って。暑すぎて大変だけど、だいぶ慣れました。

ーー児玉さん

ちなみに、イスラム教徒の人はラマダンといって、毎年時期はずれるけど1ヶ月間、日の出から日の入りまで断食するというのがある。その期間が終わる頃になるとみんなソワソワする(笑)。

|

|

Nさん

阿部さんと児玉さんに聞きたいのですが、スポーツ活動など少なからずお金がかかると思いますが、「稼ぎ」にきている実習生にとってお金がかかることは参加のバリアにならないのでしょうか?

ーー阿部さん

お金がかかる・かからない、だけで全てを判断することはないと思う。実習生たちも好きなものや関心があることにはお金を使っている。バドミントンサークルを立ち上げて、ラケットなどを自分たちで揃えている実習生もいる。

ーー児玉さん

できるところはケア、フォローするけれど、「お客さん」でもないし「助ける」という気持ちではなくて「一緒におもしろいこと、楽しいことをする」という姿勢でいる。お金を使うかどうかは本人の意思次第。

|

グループワークを通して、自分が何に興味関心を持ち、それに対してどのような行動をしているのかを振り返り、それがどんな新しい接点、出会いを生む可能性があるかを考えることができました。一人一人がこの経験を持ち帰ることで、国際芸術祭「あいち2025」での多文化とのポジティブな出会いを生んでいくかもしれません。

おわりに////

最後に、阿部さんと児玉さんからメッセージをいただきました。

|

阿部さん

実習生の存在や、外国人住民について考えることは、普段は見落としていたり意図せずに無視していることを改めて考える・気にするきっかけになると思う。その視点は、国際芸術祭においても新しい気づきを与えてくれるのではないか。

|

|

児玉さん

国際芸術祭がどのように多文化共生の場になるのか楽しみだし、今回の話し合いをとおして「わくせい」をつくっていく上でのヒントをもらえたと思っている。人を知っていくことはとても楽しいということや、出会いやつながりから予想していなかった新しいことが始まっていくおもしろさは「わくせいプロジェクト」をしながら実感していることだけど、ラーニングが検討している「拠点」でも起こり得ることではないかと思う。

|

国際芸術祭「あいち2025」でどのように新しい出会いを生む自由な集いの場が生まれるのかが楽しみです。

**********

レポート:松村淳子

写真:三浦知也

**********

参考

●『わくせいPROJECT in 土佐市 レポート2022 土佐市地域おこし協力隊 2022年度報告書』

●『わくせいPROJECT in 土佐市 レポート2023 土佐市地域おこし協力隊 2023年度報告書』

● 大谷悠『都市の〈隙間〉からまちをつくろう| ドイツ・ライプツィヒに学ぶ空き家と空き地のつかいかた』学芸出版、2020年

図1

図1  図2

図2 図3

図3 図4

図4  図5

図5