「あいち2025」ストーリーズ

レポート

ラーニング・ラーニング vol.06

道具を作る道具

- ラーニング

- 瀬戸市のまちなか

2025年8月10日(日)

【vol.06】『道具を作る道具』

ゲスト:七沢 智樹(Technel合同会社代表、山梨県立大学特任教授)

「ラーニング・ラーニング」vol.06

国際芸術祭「あいち2025」に向け「ラーニング」が企画する、「あいち2025」に通ずるテーマを参加者とともに考え深めていく「ラーニング・ラーニング」。2025年度も昨年度から引き続いて、「あいち2025」の会期前・会期中に開催していきます。

第6回目は、ラーニングチームメンバーの浅野翔さんの企画で、国際芸術祭「あいち2025」のテーマである「灰と薔薇のあいまに」を踏まえ、テクノロジーをどう引き受けて生きていけばいいのかを、瀬戸のまちを舞台に具体的に考えるクリエイティブな検討を試みました。技術哲学を研究し、原生自然でのサバイバル的な滞在プログラムを運営するなど、実践的な活動を展開されている七沢智樹さんをゲストにお招きしました。

さまざまな道具

名鉄瀬戸線の終点、尾張瀬戸駅にほど近い「せと末広町商店街」にある「瀬戸くらし研究所」を会場にした今回のラーニング・ラーニング。ちょっとした秘密基地のような会場には、七沢さんとご友人の西尾直斗さん(以下、直斗さん)が持参されたさまざまな道具が置かれていました。何かの動物の頭蓋骨、土器のような素焼きのカップ、博物館で見かけるような石器、やかんなどを乗せられる五徳のついたストーブのような物体など、なんとなく野生的な雰囲気が感じられる物たちにしばし目を奪われました。

レクチャーがスタートするまでの少しの時間、七沢さんと直斗さんが先に集まった参加者へこれらの物の紹介をしてくれました。動物の頭蓋骨は猪のもの。猪は肉を食べるほか、毛皮をとったり、鋭い犬歯はそのまま刃物としても使えるそうです。石は古代の石斧(せきふ)や矢尻、他に土器の欠片、木を削って作ったスプーンなどもありました。ストーブのような物体は、ロケットストーブ(少ない燃料で高火力になる燃焼効率の高いストーブ)に似た仕組みの湯沸かし器。2つの一斗缶の口を合わせて縦につなげ、下部には薪をくべるための穴と管がついています。中央が抜けていてそこに薪をくべる管とつながった煙突が入っています。煙突の上には五徳が置かれ、やかんやフライパンなどを置いて調理ができます。また、外からは見えませんが、煙突の周りにはチューブが廻されていて上下二つの出口があり、そこにそれぞれホースが繋がれています。このホースの先端を桶などにためた水につけると、熱の力で下の穴から水が吸い上げられ、さらに煙突の周りを巡るうちに温かくなって上の穴から排水され、その水がさらに吸い上げられ...と循環することでお湯を作ることができます。停電した時などにこのストーブを使うと、少ない燃料でお湯を確保することができるそうです。

参加者の注目を集めたストーブですが、他にも透明な「テグス」にも驚きがありました。一見、市販されているナイロン製の糸に見えますが、実はクスサンという蛾の幼虫が持つ絹糸腺(絹糸を作る器官)から作られています。この絹糸腺を幼虫から取り出し、酢につけて手で引き伸ばすと5メートル前後の透明な糸ができ、とても丈夫で、釣り糸として使うことができます。

会場には他にもバイクのバッテリーとソーラーパネルなどを接続した簡易的な「発電設備」も置かれていました。身近にあるものを活用して、生きるために必要な道具を用意する態度に少しだけ触れたところで、レクチャーがスタートしました。

技術哲学

レクチャーの始まりに、七沢さんは参加者へ「未来が良くなるかどうかはテクノロジー(技術)が決めると思いますか?それとも人間次第だと思いますか?」と投げかけました。今回参加した人の多くは、未来が良くなるかどうかはテクノロジーを扱う人間次第であるという反応をしました。大学の講義などで同じ質問をすると、「人間次第だけど、基本的にはテクノロジーによって未来は良くなる」と考える人が多いそうです。

七沢さんは人が道具を持つことで人として進化してきたように、テクノロジーも人間の振る舞いや生き方、コミュニケーションの方法を変え、社会のありようも変えていると言います。また、テクノロジーは政治や権力とも密接に関係します。重要な技術を握る一部の人たちが権力を持つことはいつの時代もよく見られる傾向です。七沢さんは企業で技術開発に携わった経験を活かし、「テクノロジーはいかに人を支配するのか」、「テクノロジーを導入し生産性や効率性をより高めようとすることの問題は何か?」、「人はテクノロジーとともにどう生きていけばいいのか」、「そもそもテクノロジーとは何なのか」といったことを考える「技術哲学」を研究しています。

テクノロジーに対しては近代以降、様々な捉えられ方や考え方が登場しています。ドイツの哲学者ハイデガーは、近代的なテクノロジーは自然や人間を資源、つまり消費の対象とみなし、生産性や効率性を極端に追い求める考え方を助長するもので、社会や人間のありようを悪くすると強く批判しました。近代化の流れは産業革命を起点に考えることができます。多くの手仕事が機械化され、大量生産が可能になり、生産性や効率性が爆発的に向上しました。同時に多くの時間労働者を生み、賃金と引き換えに労働するシステムが作られました。また、分業・協業によって商品を安価で市場に提供できるようになった結果、大量消費社会も生まれました。産業革命による技術革新によって、社会のありようが大きく変化しました。

テクノロジーが人間や社会のあり方を決定する「技術決定論」的な考え方を持つ人々も登場しました。楽観的な考え方では、テクノロジーが最も先をいく進化のかたちであり、その流れに身を任せていればより良い未来に向かうはずという「テクノロジーカルト」があります。一方で、悲観的なテクノロジー観ではディストピア的な見方をします。テクノロジーによって決定的に人間や社会がダメになるという考え方です。前者はテクノロジーの問題を無視しますが、後者は逆に問題に囚われすぎていると言えるかもしれません。日本でも戦後、技術論の議論が活発になりましたが、徐々に収束してしまい、あまり知られていない分野になっています。

かつては材料の入手から加工まで一連の流れを多くの人が体験していた「ものづくり」の世界が、産業革命による分業化や機械化によって工程が見えにくくなりました。技術について考える機会が失われ、自分が使っているテクノロジーがどんなものか、わからずにいる人が多くなりました。筆者もこのレポートを書いている時に、どんなテクノロジーを使っているのか一度考えてみました。パソコン、インターネット、無線通信、エアコン、電気、、、もっと多くものを利用しているのでしょうが、数えきれないうえに、どういう仕組みで動作しているのか説明できるものは一つもありませんでした。

ハイデガーやディストピア的な考え方から見ると、テクノロジーによって私たちの未来は暗澹たるものになりそうです。楽観的な見方をする場合でも、テクノロジーがもたらす問題に鈍感になった結果、やはり未来は明るくなさそうです。こうして考えると、私たちが日頃慣れ親しんでいる様々なテクノロジーはあまり良い物だとは思えなくなってきます。しかし、いまあるテクノロジーを使わないということも現代の私たちにとっては非常に困難です。そもそも、テクノロジーの根源的な問題点はどこにあるのでしょうか。

七沢さんは、ここで重要な指摘をします。まず、人間は集団行動をする生き物です。みんなが同じ世界観を持ち、同じように思考して動く社会になるほど、つまり「秩序」が高まるほど生物として強くなります。なので、基本的には混沌を捨て秩序を高めることは「善」であるとされます。そして、技術の歴史は、その秩序形成の歴史だったと言います。文字によって、会ったことがない人にも世界観を共有することができ、より大きな国家を構成することが可能になりました。また時計の発明によって時間の秩序も生まれました。

しかし、技術が秩序のために導入されればされるほど、それがいわば「正しい秩序」となり、その秩序の中では生産性や効率性が低い方法や技術は「良くないもの」として排除されてしまいます。こうした世界では、人間が自然やあるいは同じ人間を搾取してでも生産性を高めようとする力が生まれます。

七沢さんは、こうした考え方は古代メソポタミアの、自然を改変し防護壁を持った城郭都市に遡ると言います。壁の中でその秩序を高めることで生き延びてきた「防護壁型」と呼ぶ形態の影響を受けたもので、人間と自然が隔絶した文明だと言います。近代以降の人間中心主義な考え方による人間と社会の捉え方がこの形と言えます。

このように世界を一つの秩序にまとめようとすることで、それ以外の秩序が排除されてしまうところに問題があると七沢さんは考えます。一つにまとめられない秩序は、多くの人には理解されないかもしません。しかし、その「分かり合えなさ」を無視することによって、生きづらさが生じるのではないでしょうか。七沢さんは10歳ごろから大人の社会に対して違和感を抱いてきたと言います。同じような思考を持ち、一つの秩序によって動くことを強制され、どんどんと効率化していく世界に対して抗いがありました。大学を出て一度フリーターになった時に、いわゆる「正しい秩序」から外れて、まるで風にそよぐ一枚の葉になったような開放感があったそうです。

「防護壁型」とは反対に、人間と自然が分断せずにゆるやかにつながった状態が「縁側(庭)型」です。自然と人間の世界が織り混ざり、調和することを良しとする社会に生まれる形態です。人間が自然を支配できるものとみなし、人工的に作り変えようとするのではなく、人間が自然を「全てはわかり得ないもの」として畏敬の念をもちながら、折り合いをつけていく生き方を実践することによって、テクノロジーとの関係も見直されていき、新しい社会形態が作れるのではないかと七沢さんは考えます。

「創造 Creation」と「創発 Emergence」の違いにヒントがあります。人間の知的なアイディアに従って新しいものをゼロから作り出す「創造」に対して、その場にあるものへの「身体的な関与」から何かが自ずと生み出される「創発」は、自然というものをゼロとみなすのではなく、すでにそこに存在しているもの「所与」とみなして、環境との共同作業をしていくようなクリエイティビティです。レクチャーの前に紹介されたさまざまな道具たちも、この「創発」であることに気づきました。

七沢さんは「テクノロジーは、単なる道具(目的のための手段)ではない。社会や人間のありようをも形成する」と考えています。現代において、人とテクノロジーは複雑に関係しあっていて、不可分です。そうした時代だからこそ、テクノロジーをいかに引き受けて生きていくかを考えるタイミングにきていると言います。

2028年度、山梨県立大学に「メイカーズ学科」が新設される予定です。七沢さんは2025年4月に特任教授としてその立ち上げに携わることになりました。山梨に土着したものづくりをする人=メイカーズを育成する学科、より良く生きるために技術を生かす術、生きていく力を養うための学科です。これからますますAIを中心としたテクノロジーが発達していくでしょう。そうした時代のなかで、私たちがどう技術を学び実践していけばいいのかを考えることの重要性が問われていることが感じられます。

「道具を作る道具」の趣旨

テクノロジーについて考えたところで、今回の主題である「道具を作る道具」の趣旨を確認していきました。下記の七沢さんによる趣旨文を七沢さん自身が朗読し、一文一文丁寧に見ていきました。

私たちの先祖は、みな狩猟採集をしながらいろんな土地を歩いて移動しながら暮らしていました。

荷物が多くては大変です。みな最低限の道具だけをもって、あとはその道具を使って、道具を作りながら暮らしていました。

その「道具を作る道具」がなければ、道具はうまれません。

それだけを持ち歩いてそれ以外は、その土地土地でつくっていたのです。けっして道具を溜め込んだりはできませんでした。

「道具を作る道具」は、例えば、黒曜石などの石器、時代が進めば鉄器などを持ち歩いていました。

「素材」は現地で調達しますが、森の中や野原、川や海で、素材を上手に調達しないと使える道具はつくれません。

また代々、受け継がれた「知恵」があるから道具を作れました。あの土地のどこに竹が生えていたかな、カゴを作るのに良い蔓はどこかな。粘土はどこかな。どうやって作ればいいのかな?

環境に落ちている「素材」が豊かだと、豊かな道具を作って、そして豊かに暮らすことができました。

また、その「道具」というのは、人間に限らず、チンパンジーだってカラスにとってだって、「身体」の延長、一部です。

その「身体」があっての道具です。「身体」を上手に使うことができないと、道具を上手に使うことはできません。

「道具と一体となる身体」こそ、人間の身体です。人間の身体は道具を前提に進化してきました。

なので、「道具を作る道具」を豊かに発揮して、豊かに暮らすには、豊かな「環境」と、器用な「身体」が、必要になるのです。

豊かな土地には、段々と人が定住していきましたが、それでも今のように、「道具を作る」と言うことを忘れたことはありませんでした。

先史時代からずっとそうで、つい最近、近代になるまでも、似たような少ない道具での暮らしを、少なくとも都市以外に暮らす人たちはしてきたのです。

けれども、私たちはすっかりそうしたことを忘れてしまって、道具は買ってくるもの、壊れた道具も直さずに新しいものを買ってきます。けれどもそれでいいのでしょうか。

ぼくたちは、もう「道具を作る道具」から生活をつくりなおしてみることは不可能なのでしょうか?

おじいさんたちの世代もまだやっていたんだとしたら、意外と簡単にできるのかもしれません。

このことは、とても現代を豊かに生きるヒントを投げてくれることなのかもしれません。

今日はぼくがそのための挑戦しているなかで、見えてきた、また教わった大切な「知恵」をヒントとしてお伝えしながら、皆さんに、「道具を作る道具」から生活を作り直してみる妄想をしてみてもらいたいと思います。

瀬戸というフィールドや皆さんが住むフィールドという「環境」にも、みなさんの「身体」が持つ感性や能力にも、そうした暮らしをするためのヒントがたくさん眠っているはずです。

(スライドより)

自ら「創発」することがこれからの社会で可能なのかどうか、「創発」できるような新しい社会形態が望めるのかどうか、考えていくキーワードは「身体」「環境」「知恵」。その実践として3つの事例を紹介してくれました。

事例①「JUNGLE Gathering」

七沢さんは2022年に「西表島の原生自然と文化の持続可能性への貢献」を目的に「Iriomote JUNGLE CLUB」を設立しました。その活動の一つである「JUNGLE Gathering」は年3回開催されています。「現代人にジャングルを処方する」をテーマに設定し、「原生自然感覚」を呼び起こすキャンプを西表島の大自然の中で行います。テントと最小限の道具、食料(米のみ)を持ち込み、島の方にも協力してもらいながら狩猟採集、塩づくり、道具づくりなどをしながら生活し、現代に「狩猟採集生活」を再現する試み(ジャングル仮暮らし)です。最小限のものしか持ち込まないため、食糧調達や道具づくりからスタートし、少しずつ生活を立ち上げていきます。3月、6月、11月に開催され、七沢さんたちオーガナイザーは2〜3週間滞在し、参加者は最低3泊から1週間以上滞在する人もいて、入れ替わり立ち替わりやってきます。

滞在中に「するべきこと」はありません。参加者それぞれがやりたいことをします。獲物を採ってきた人が偉いわけではなく、共同体の中にいることですでに必要な役割を果たしていると七沢さんは言います。サバイバル生活だと全員が役割を負い、能力が長けている人が目立つようなイメージがありますが、かえって能力で人を判断することがなくなり、誰も作業を強要することもなく、それぞれの人のペースで活動しながら、共同体として共に生活が営まれていくと言います。

「JUNGLE Gathering」ではできるだけ道具も自分たちで作ります。土器を焼いたり竹や木を用いて皿やコップを作ったり、マーニと呼ばれるヤシ科の植物で作るるタワシ(汚れがよく落ちるそうで七沢さんは自宅でも使っているそう)、ホウキやまな板、銛なども現地にあるものを工夫して作り出してきました。道具に関しては、狩猟採集民の暮らしを参考に、下記のようなルールが設定されています。滞在中に作った道具は持ち帰ることもできますが、次回の滞在時には道具を作るための道具以外は持ち込まないルールがあります。あるいは、持ち帰らずに自然の中にストック(穴を掘って土中に埋めておくなど)することもあるそうですが、有機物なので大体は土に還ってしまうと言います。現地で作ることに成功した道具は次回持ち込むことはしないそうで、段々と持ち込む道具が減ってきていると言います。例えば、皿やコップ、料理道具の一部はフィールドで竹が発見されて以降持ち込んでいないそうです。前回の今年の6月に原初的な鍛治ができるようになり、鉄屑からナイフが作れるので、次回は包丁をもっていかないそうです。

道具に関するルール

- まず、最低限のツールだけ持ち込む

- それらのツールのうち、現地で作れると判断したものは、以後持ち込めない(備品から除外)

- 現地で製作した道具は、持ち帰っても良いが次回は持ってきてはいけない(狩猟採集民は、道具を作る道具以外は、現地で道具もシェルターも作る)

- ジャングルの中にストックしておくのはよい(周遊して回帰する移動採集民のイメージで。ただし有機物はだいたい朽ちる)

- (手で持ち運び可能な)道具を作る道具(鉄器など)を作成した場合は、次回も持ち込んでよい

- その他、ネットがないので検索はできないが、事前に調査した資料や書籍を参照することは問題ない。

(スライドより)

事例②「Make Your Own Primitive Life」

最近、七沢さんはご自宅のある甲府でも「Make Your Own Primitive Life」をテーマに、なるべくインフラに依存せず、自然との応答の中で技術を工夫して暮らすあり方の探究をしているそうです。もちろん、都市の中なのでやることは限られますが、ご家族と楽しみながらいろいろなことに挑戦されているそうです。

例えば、庭で粘土が発見されたことをきっかけに、穴を掘って窯を作り、庭で完結する形で土器を焼き、今でもその土器を自宅で使っているそうです。また、飼っている13羽の鶏や畑の野菜も、飼料や肥料は購入せず身の回りから調達したもので育てたり、食事も主に自給した卵、野菜、そして知り合いの猟師が仕留めた鹿や猪のジビエ、飲み水も汲んできた湧き水などで、家族5人で暮らしていると言います。現在は、野菜の種を自家採種して育てることにも挑戦されているそうです。

七沢さんは「自分の周囲にある自然環境から生み出されたもので暮らすことで、生きるという大きな営みが作る円環を触るような感覚になります。とくに野菜の種を自家採種してみてそれを感じました。まさにそれが“タネ”なんだと感じたんです」と紹介してくれました。

次に七沢さんの活動仲間である直斗さんの暮らしが紹介されました。直斗さんはプラスチックの再利用に携わる会社(株式会社リマーレ)に勤めるかたわら、「Iriomote JUNGLE CLUB」に参画し、沖縄県竹富町での「海洋プラごみ」のリサイクルに関する実証実験を共同するなど、七沢さんと度々活動されています。直斗さんは隣家まで数キロ離れているという山の中に自宅を構え、最低限のインフラしか整っていない環境で暮らしています。「水道は通っていなくて井戸水を使っています。停電になって電気が使えないと結構厳しい環境なんですが、そうしたリスクのあるところにいることで、生活の知恵を重ねていくことができるんじゃないかと思っています」と、直斗さんは自宅としてその場所を選んだ理由を教えてくれました。

直斗さんは鶏を飼い(七沢さんの飼っていた鶏を譲り受けたそう)、猪や鹿などを狩猟することもします。職人の家系だったと言い、なんでも自分で作ってしまうそうです。レクチャーの前に紹介された猪の頭蓋骨も直斗さんが狩猟したもので、虫から作ったテグスや、一斗缶を利用したストーブも直斗さんの自作です。特にストーブは大活躍しているそうで、「家に転がっているもので作ったんです。一斗缶はオイルかなんかが入っていたものだし、煙突に廻しているチューブもエアコンのダクトを利用したものです」と説明してくれ、参加者からは「そういうのでできちゃうんだ、、」と驚きの呟きが聞こえました。

七沢さんは、こうした実践をする仲間を増やして「off-grid DAO」を作りたいと考えています。「off-grid」にはライフラインから隔絶された自給自足という意味合いがあり、「DAO(Decentralized Autonomous Organization)」は分散型自立組織のことで、コミュニティのメンバーが対等に意思決定をし、さまざまな資源をシェアする仕組みです。各々が、既存のインフラに依存しない自然に根ざした暮らしを実践するなかで、自ずと生まれてきた新たな技術のあり方を、互いにシェアしたり高め合うコミュニティを構想しているそうです。

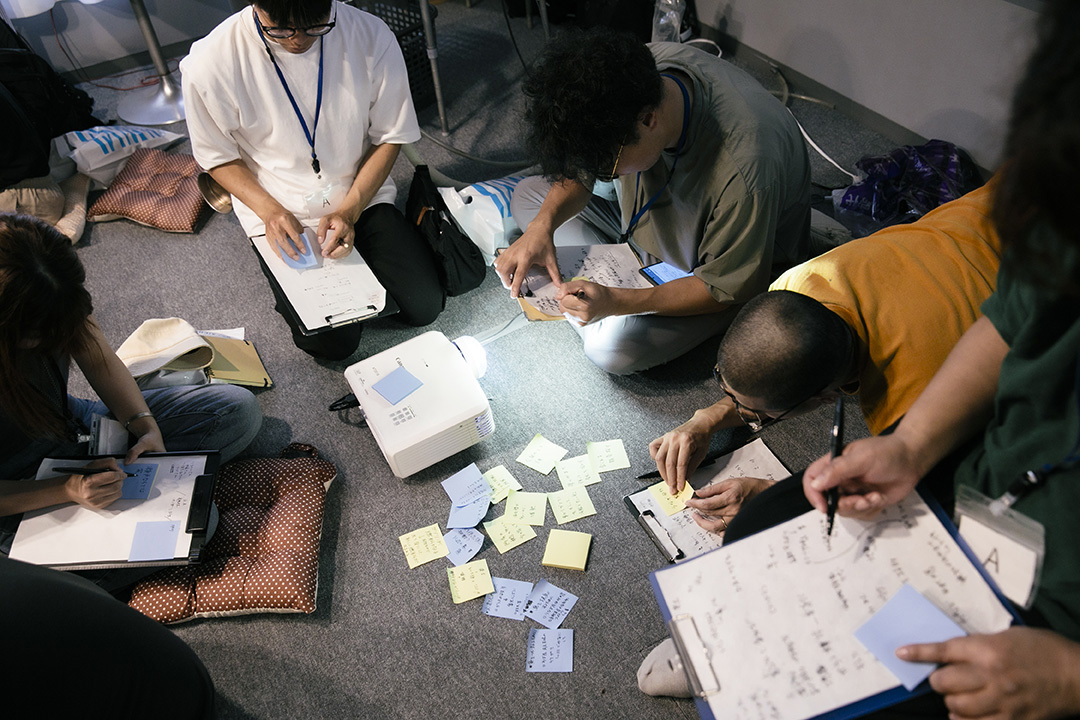

ワークショップ

レクチャーを通して、テクノロジーと人間や社会との関係を検討し、生きるための知恵や道具を生み出す「創発」について事例を見ていきました。それを踏まえて、後半にワークショップを行いました。

「人がいなくなって100年後の瀬戸にワープしてしまいました。」というスライドからワークショップの説明が始まりました。七沢さんが影響を受けたという『未来少年コナン』(1978年)が最終戦争によって文明が崩壊した未来が舞台になっているように、今の私たちの文明が消えてしまった100年後の世界(瀬戸)がワークショップの舞台となりました。「人がいなくなって100年後の瀬戸で“どのように生きていくのか”を考えるワーク」として、グループに分かれて実際にまちを歩きながらできるだけ具体的に検討することにチャレンジしました。

ワークショップは以下の流れで進みました。

◉人がいなくなって100年後の瀬戸で“どのように生きていくのか”を考えるワーク◉

- 4〜5人のグループに分かれる(今回は5つのグループ)

- 各グループに七沢さん、直斗さん、ラーニングチームメンバーが一人ずつ参加する

- メモを持ってまちへ出る

- まちを歩きながら、生きるために必要な物資や食料をどう調達したり作ればいいのかなどを検討する(20分前後)

<考えるときのルール>

- スマホ、パソコン、ネット検索は使えない

- 「JUNGLE Gathering」での知恵を集めたデータベースは利用できる(知恵の書として)

<設定>

- 3ヶ月は暮らせる余裕がある

- より長期的に生活を立ち上げることを想定

<考えるときのヒント>

- 水の確保が最優先

- 「瀬戸」という土地の持つ特徴を考える

- どんな生活を作っていけるか具体的にイメージする

- どんな文明を作っていけばよいのか、ということも考えてみる

- 会場に戻ってから、アイディアや気づきなどをポストイットに書き出し、貼り出す

- グループごとに出てきたアイディアを全体に紹介する

- 七沢さんがポストイットをグルーピングして、どんなアイディアが出てきていたのか、全体を振り返る

瀬戸のまちを歩き、100年後の世界でどう生きていくかを考える

筆者も一つのグループに参加し、まちを歩いて具体的な生活の立ち上げを考えることにチャレンジしました。その時の様子を写真とコメントで紹介します。

①会場から出てまずは商店街が「何でできているか」に着目。

七沢さん

「道路に敷いてあるタイルなんかは、剥がして組み上げたらピザ窯みたいなものが作れるよね」

参加者

「ガラスは100年後でも残っているだろうから、それを使って太陽光で火を起こすこともできそう」

②100年後の環境の変化に気づく。

参加者

「100年後って植物とかもっと大きくなって茂っていると思う。だからこんなふうにスイスイ歩いたりできないんじゃないかな」

参加者

「まずは、茂った植物を刈るところからはじめないといけない?」

参加者

「刃物がいるってことだよね。例えば商店街の屋根とか、お店の壁とかに使われてるトタンなんかは、折ったら断面が鋭そうだから、簡易的な刃物になりそう」

③鉄の加工について検討がはじまる。

参加者

「刃物の確保を考えると、やっぱり鍛治ができるといいと思う」

七沢さん

「温度が大事になるよね。さっきのストーブみたいに少ない燃料で高い火力が出るものとか考えられるといいかも。雨樋とかのパイプも利用できる。あとは、どう成形するか」

参加者

「どろどろに溶かせるなら、鋳型があるといい」

参加者

「瀬戸のまちには窯元がたくさんあるし、工場もあるから、陶器用の鋳型があると思う。それを利用しても?」

七沢さん

「道路の舗装をしているタイルの目地なんかも鋳型になりそう。これを使ったら細長い鉄の棒ができるよ」

④水の確保を検討するため川へ。道すがら川の近くの公園にヤギがいることを参加者の一人が思い出す。

参加者

「そういえば、ここの公園にはヤギが飼われているんですよね。野生化しているかもしれませんよね」

七沢さん

「そうしたら、ヤギを狩れるよね!」

⑤食料の確保のことを考えながら、ヤギを見にいく。

参加者

「(公園に生えている)雑草なんかも食べられるのかな」

七沢さん

「結構食べれる。苦くなかったらだいたいいけるし、若芽なら意外と食べれるよ」

参加者

「豆みたいなものもある。けっこう食べれそう?」

⑥ヤギは散歩中なのか不在。ヒツジもいることが看板からわかった。

参加者

「ヒツジもいる!羊毛がとれるから、服が作れそう!」

参加者

「他に食料はどうやったら確保できるだろうか」

⑦山の方へいくことに。

参加者

「結構家庭菜園している人もいる。これは100年後野生化していそう」

七沢さん

「このセンダングサの新芽はおいしいよ(ちぎって渡してくれ、参加者も食べてみる)。ジェノベーゼとかにできる」

参加者

「ジェノベーゼとかおしゃれ!100年後でも結構いい感じの暮らしができそう」

⑧小高い丘を登りながら、その雑木林から食べられるものが次々と見つかる。ビワの木があり、七沢さんからの知恵で、消毒に使えることも知る。

⑨会場に戻りながら、確保できないもののシェアをする。そこから「何を諦めるのか、諦められるのか」ということを考える。

七沢さんから「JUNGLE Gatjering」での経験がシェアされ、「人は環境に適応していく」「自分の身体を信用することも大事」という七沢さんの話に、歩きながら自分たちの身体を確かめる。

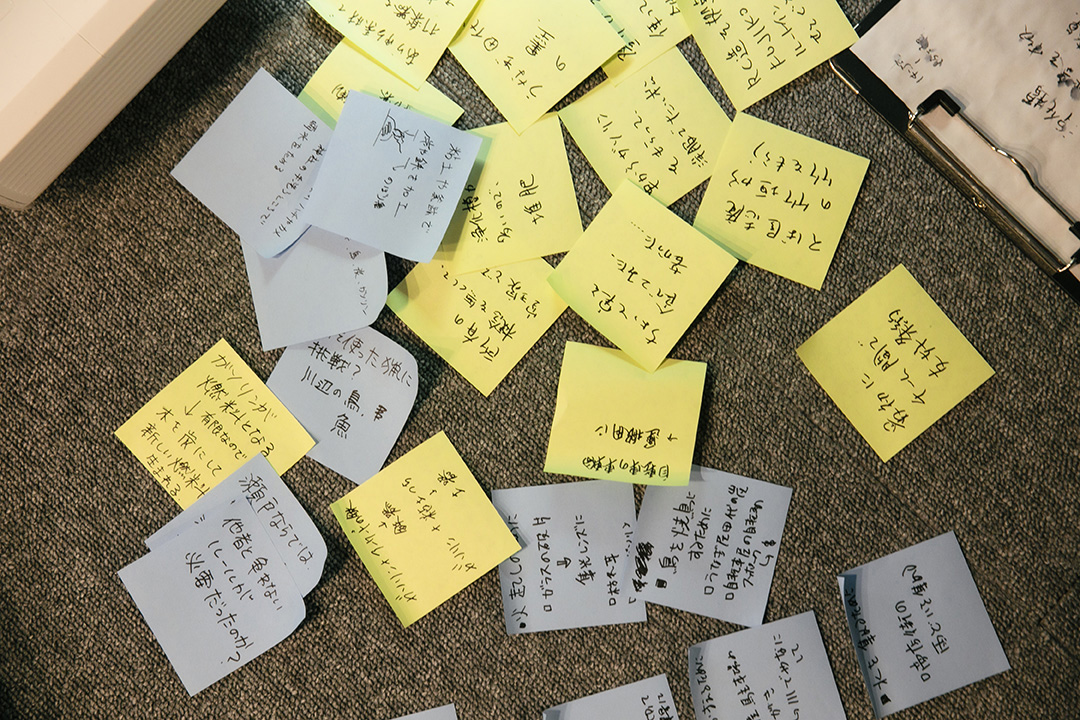

みんなのアイディアや気づきをシェアする

まちを歩いて「どう生きるか」を検討し会場に戻った後、どんなアイディアや気づきがあったのか、ポストイットに書き出して壁面に貼り出しました。七沢さんがグルーピングをしながら、各グループでどんな検討がされたか、それぞれのグループの代表者が紹介する形でシェアをしました。

「まず歩道橋に行って高いところから瀬戸のまちを確認した」というグループの行動に、他のグループから「それは大事なことだった!」など感嘆の声があがり、食料の確保については魚や鳥、野草を上げるグループが多く、なかでも食べられる野草の見極めに困難さを感じるグループがほとんどでした。その際、本に頼るというのがアイディアとして出されました。商店街の本屋や各家に残っている本の中に、参考になるものがあるかもしれません。商店街にあるものを利用するというアイディアも多く出されました。「自転車屋にある自転車の部品で狩猟用の銛を作る」というアイディアや、商店街のアーケードや建物の残骸を燃料や道具に活用する案もありました。リスクの話も出ました。例えば野生化した犬や熊などは大きな脅威になりそうですが、どうやって身を守るのかといったことや、シェルターとして小学校など大きくて丈夫な建物を利用することなどが検討されました。また、ワークショップ当日も暑かったことから、暑さ対策をどうするのかを話し合ったグループもありました。エアコンや冷蔵庫がない中で、どうやって暑さと戦うのかということは、思いの外大きな課題であることに気がつきました。100年後にどのような社会、文明ができるのかを考えたグループの中では、「その日暮らしではなく食料や資源などを蓄えようとすると、争いの元になりそう」といったことや「結果として通貨が生まれるような気がする、今の社会の考え方や姿から抜け出しきれなかった」という振り返りもありました。

グループからの発表を受けて、直斗さんは「100年後はあまり想像したことがなかったけど、思っているよりも“使える”という意味で物は残っていないと思う。鉄やガソリンなんかは劣化しているから使えないかもしれない。本から知識を補填するというアイディアは思いつかなかったから、すごくいいと思った。どんな暮らしにするか、社会にするかということについては、どこをゴールと考えるかということだと思う。今の社会とか文明まで戻すのがいいのか?というのはよく考えたい。その日暮らしでも全然問題はないと思った」とコメントしました。

七沢さんは、100年後の世界に行きたい!と興奮気味で、「瀬戸ならではの知恵が結構出てきた印象で、ローカルな知恵っていうのがすごく重要になることがよくわかった。土地勘というか、環境に対する知識があるのとないのとでは全然変わってくる。その日暮らしという考えがある一方で、この暮らしが続く場合についても考えてみたいと思った」と言い、例えば「所有の概念をなくす」ということもアイディアとしてあると話してくれました。それに対して「友好条約を作る」という参加者のアイディアが追加されました。七沢さんは「その条約を作る上位機関が存在しない世界なので、まずはルールを作っていくというプロセスが生まれる。それがすごく大事なことだけど難しい。JUNGLE Gatheringではルールは創発として生まれてくるんだけど、これを誰かが上から決めるとつまらない。その都度、誰が決めても決めなくてもよくて、ある意味なんとなくそうなっていく流れを見極めていく」と語り、「けれど、人数が増えてより大きな共同体として生きていくときに、みんなを動かすシンボルみたいなのが必要になってくると思う。100年後も神様というか、神話は創発されるだろうけど、それがどこに向かうのかが重要」と新しい社会についての考えを話してくれました。

レクチャー2

ワークショップで得た気づきをさらに深めるヒントを七沢さんから紹介してもらいました。

ユク・ホイ(哲学者、香港出身・ヨーロッパを拠点に活動)は、テクノロジーによって予測された未来が現実になることを「第三次予持」と表現し、いつかAI(人工知能)が全てを予測決定し、人間だけでなく自然や生物の進化なども予め決まっているものとみなされてしていく未来を予感させます。その未来では、AIが予測したもの、理解したものしか存在しないことになりかねません。

「シンギュラリティ」とは技術的特異点のことで、AIの知能が人間を超える時点を指します。シンギュラリティ後は、世界を理解している主体が人間からAIに変わり、人間は原理を理解しないまま結果だけを享受するようになります。七沢さんはこれを「人間がAIの家畜となる」と表現します。こうなったとき、私たちはAIなしでは何もできない存在になる上に、AIが用意した世界でしか生きられなくなります。

そこで思い出したいのがワークショップで実際に体験した「創発」です。「創発」することは、「環境を身体化すること」です。自然と隔絶した状態である「防護壁型」でいる以上、いつかはテクノロジーに飼い慣らされることになります。自然という環境にもっと意識的になり、自然と自分との距離を超えていくことが必要です。「ある意味自然は待っている」と七沢さんは言い、「私たちは自然から生まれた身体を生きている」と結びます。

今回のワークショップは、自分が暮らしている環境で「どう生きていくのか」ということを意識させるものでした。「川にいる魚や鳥を食べようと思って見つめたことはなかった」という参加者がいたように、生きるためにどうしたらいいのかを自分が慣れ親しんだ環境で考えることで、その環境との距離がぐっと近くなる感覚がありました。「自分の生活圏内でもぜひ今回のワークショップで実践したように、どう生きるのかを考えてみてほしい」と七沢さんは言います。きっと、参加者の皆さんは帰宅した後、同じように「どうやったらここで生きていけるか」を考えたのではないでしょうか。そしてその体験を家族や友人に伝えることで、少しずつ「生きていく感覚」が研ぎ澄まされる人が増えていくような、そんな予感が感じられました。

さいごに

七沢さんのレクチャーの後、ラーニングチームメンバーからも、振り返りを行いました。辻琢磨さんからは、釣り堀で釣ったニジマスをその場で自分の手で捌いた経験を引き合いに、「魚ですら捌くのは初めてで大変だったものの、その直後に隣の人にさばき方を共有することで自分も慣れてきた。生きるための実践、それを共有することが学びにつながっているのではないか」という感想がシェアされました。浅野翔さんは、烏骨鶏を絞めたときの生き物から食材として見るようになる変化、昆虫食の実践から気候変動がもたらす食をはじめとした社会の変化が、自分自身の中で生じたことと今回のレクチャーやワークショップをつなげて考えていました。黑田菜月さんは、ワークショップの中でどんな暮らしをしていくのかを考えた時に、「豊かさ」について考えることにもなり、人ぞれぞれ異なるはずの「豊かさ」を共同体としてどうシェアしていくのかが難しいと感じたと言います。最後に、村上慧さんは、新しい文明をどう作っていけるのかという点について、「芸術以外にそれができるものはないと思っている。七沢さんが紹介してくれた世界を一つにまとめようとする秩序に対しての抗いとして、理解できないままいかに残せるか、共存できるかということを引き受けられるのは芸術が唯一の砦になると思う。」と話し、芸術祭を目前に控えた今、改めてこれからの時代を考えるための芸術祭になるということが意識され、身が引き締まる思いになりました。

<参考>

- 七沢智樹「「メイカーズ学科」をつくる」(note[七沢智樹 - #テクノロジーの哲学]、2025年4月4日)(最終閲覧2025年8月28日)

- 七沢智樹「技術哲学とは何か−−人とテクノロジーの関係を捉え直すために」(note[七沢智樹 - #テクノロジーの哲学]、2023年6月14日)(最終閲覧2025年8月28日)

- 七沢智樹「庭土器プロジェクトレポート! − 庭で庭の粘土から、縄文土器と穴窯土器はつくれる」(note[七沢智樹 - #テクノロジーの哲学]、2025年2月25日)(最終閲覧2025年8月28日)

- 七沢智樹「テクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門【第1回】/SF的ディストピアとテクノロジーカルト」(WIRED、2023年10月20日)(最終閲覧2025年8月28日)

- 七沢智樹「テクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門【第7回】:野生のサイバネティクス」(2024年4月19日)(最終閲覧2025年8月28日)

- Iriomote JUNGLE CLUB

- Iriomote JUNGLE CLUBのnoteまとめ

- JUNGLE Gatheringについて

- ルイス・ダートネス『この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた』(2014年)

- ユク・ホイ『再帰性と偶然性』(2022年)

レポート: 松村淳子

写真: 三浦知也