「あいち2025」ストーリーズ

作品を知る

オル太

「炭鉱」と「蜂」を通して照射する「労働」

- コラム

- パフォーミングアーツ

祭り、農耕、労働、共同体といったキーワードを軸に「日本」を批評的に見つめ直す視座を、近年はアジアへと拡張してきたオル太。その多角性は、トップダウンではないコレクティブのあり方に加えて、パフォーマンス作品、インスタレーション、ゲーム制作、農耕生活の実践など、アウトプットにおいても表れている。

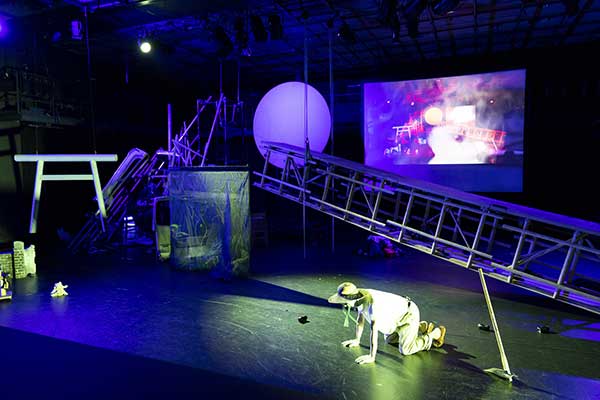

特にパフォーマンス作品において、歴史資料やインタビューなど丹念なリサーチに基づきつつ、「一貫した筋のある、わかりやすい物語」に仕立てない手法は、多声性の内包とともに、スペクタクルとして消費されることへの抵抗でもある。また、DIY精神で自らつくり上げる、可動性を備えた舞台装置がもつ象徴性も大きな特徴だ。

『超衆芸術 スタンドプレー』(2020)では、東京オリンピックの新国立競技場を模した楕円形の陸上トラックが舞台装置となる。現代日本の都市風景の点描とともに、パフォーマーたちは陸上トラックのレールの上でトレーニングマシンを押して周回させる肉体労働に従事し続け、終わりのない単純労働と歴史の反復構造を示唆する。近年の集大成的な大作『ニッポン・イデオロギー』(2023)では、戦前から現在、そしてAIやロボットが労働を代替する近未来までが、時空の撹乱ととともに描かれる。「大文字の政治」は徹底して戯画化される一方、日常会話の断片に潜む排外意識や偏見、性差別といった見えにくい政治性が丁寧に拾い上げられる。自動開閉する透明なドアは、満員電車、出入国管理、見えない境界線の偏在といった多義性をはらむ。

炭鉱や鉱山での労働をテーマとし、パフォーマンス作品とゲーム形式の映像インスタレーションの二部構成からなる新作『エターナル・レイバー』は、『生者のくに』(2021)の延長線上に位置づけられる。茨城県の日立鉱山の歴史をリサーチした『生者のくに』は、近代日本の産業を支える下部構造の象徴として「炭鉱」「鉱山」に焦点を当てた。第一部のオンラインゲームでは、鉱山労働の歴史や社会運動、郷土芸能について遊びながら学ぶことができる。第二部のパフォーマンス作品では、狭い坑道を模した舞台装置の中、コロナ禍や社会構造の閉塞感とともに、炭鉱労働の歴史、民話、炭坑節が語られる。かつて炭鉱労働者だった祖父をもつ若い女性がエネルギー会社のオンライン面接を受けるシーンでは、石炭から石油へというエネルギー資源の政策転換とともに、「労働とジェンダー」というテーマが浮上する。

『エターナル・レイバー』では、「炭鉱」「鉱山」という地下世界や社会の下部構造に対する垂直的な意識と歴史的軸線を『生者のくに』から引き継ぎつつ、九州北岸、対馬海峡を経て朝鮮半島でのリサーチという地理的広がりの獲得と、「労働とジェンダー」をより焦点化する点に着目したい。観客が体験するゲーム形式の映像インスタレーションでは、「労働」の象徴として「蜂」が登場し、養蜂場が舞台となる。オル太によれば、バーナード・マンデヴィルの『蜂の寓話:私悪は公益なり』(1714)が着想源だという。副題が示すように、私利私欲の追求が市場経済の発展と共同体の繁栄をもたらすというマンデヴィルの思想は、近代資本主義経済の源泉のひとつとなった。「養蜂」というゲーム設定は、非常に多義的な示唆を与えてくれる。養蜂家(資本家)が、多数の蜂(労働者)を使役して蜂蜜(利益)を得るという資本主義のメタファーであること。「人間に利益をもたらす虫=蜂」の飼育と、殺虫剤で駆除される「害虫」という二面性は、人間中心的な自然観を象徴する。また、社会性昆虫である蜂には、労働とジェンダー、次世代の再生産をめぐる階級差がある。唯一生殖能力をもつ女王蜂を中心に、働き蜂はすべて雌である「女の労働社会」であること。観客自身がゲームのプレイヤーとなることで、性別役割分業や家父長制的社会構造、人間中心的な自然観に対して、能動的に考える批評性がどのようにもたらされるのか。さらに、ゲームのプレイ経験が、パフォーマンス作品の鑑賞とどう共鳴するのか。多層的な作品体験を楽しみにしたい。

※バーナード・マンデヴィル(1670-1733):18世紀イギリスの精神科医、思想家