ニュース

- ラーニング・アーカイブ

「ラーニング・ラーニング」【vol.02】のレポートを公開しました

「ラーニング・ラーニング」【vol.02】 レポート

2025年1月18日(土)

「ラーニング・ラーニング」【vol.02】 ///

今年9月から11月まで開催する国際芸術祭「あいち2025」に向け「ラーニング」が企画する、「あいち2025」に通ずるテーマを参加者とともに考え深めていく「ラーニング・ラーニング」。第2回目では、芸術人類学の観点から「共異体」としてのアートの姿を見出す人類学者の石倉敏明さんをゲストに、「あいち2025」のテーマである「灰と薔薇のあいまに」をどう解釈できるのか、参加者とともに検討しました。会場いっぱいに集まった参加者の熱気のなかで、さまざまなヒントが見つかりました。

ステートメントを朗読する

「あいち2025」のテーマをフール・アル・カシミ芸術監督は「灰と薔薇のあいまに」に設定しました。この言葉は、シリア出身の詩人であるアドニスの詩集『灰と薔薇の間の時』(1970年)からとられました。このテーマが愛知で行われる国際芸術祭にどう響くのか、フール芸術監督は長文のステートメントにまとめています。このステートメントをA4両面にレイアウトし、漢字に読み仮名をつけたペーパーが一人一枚配布されました。

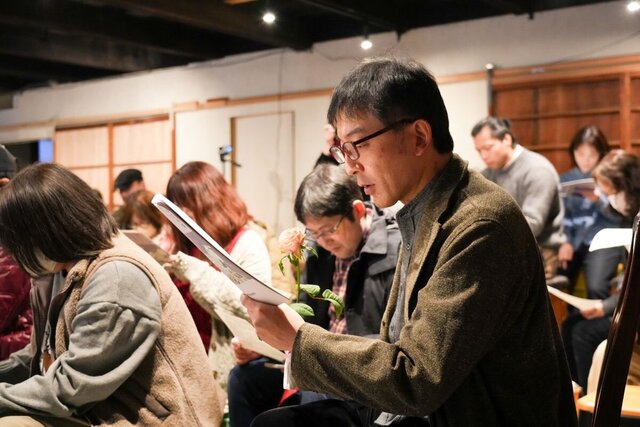

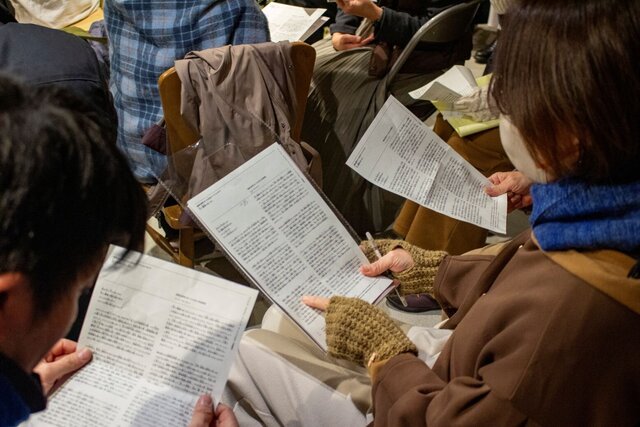

「今からこのステートメントをみんなで朗読します。」という進行役の黑田菜月さん(ラーニングチームメンバー)の呼びかけに、会場はにわかにザワつきました。長い、、、というつぶやきが聞こえてきます。確かに、A4両面に小さめの文字でびっしりと書かれているのをみると及び腰になってしまいます。「ステートメントって実はあまりちゃんと読まれないこともあると思うんですよね。」という辻琢磨さん(ラーニングチームメンバー)は、目で読むだけでなく声に出すことで、受け身ではない能動的な体験となり、より自分ごととして考えられると朗読の意図を説明します。村上慧さん(ラーニングチームメンバー)の声かけで、全員席を立って両手を伸ばして「にゃむにゃむにゃむにゃむ、、、、」という謎の呪文を唱えながら体と喉をほぐしました。ラーニングチームもゲストの石倉さんも加わり、一人一文、それぞれの読み方で30分ほどかけて、52人によって読み上げられました。朗読者の目印である薔薇を手渡しながらステートメントが読み上げられる時間と空間は、どこか静謐で儀式めいていました。

(写真:黑田菜月)

ステートメントから考えたことを共有する

朗読が終了した後は、2〜3人のグループになってステートメントから考えたことや気になった点などを話し合いました。

|

<あるグループでの話し合いの様子> ● 「薔薇」をどう捉えているのかが気になった。あまり言及されてない気がした。 |

グループでの話し合いのあと、いくつかの意見を全体と共有しました。その中では、他の人の意見に呼応したり、ラーニングチームのメンバーとのかけあいだったりが自然に生まれ、テーマについて積極的に考えている参加者の姿勢がみられました。

|

● 難しいという意見が多かった。なんでわかりにくいのかなって考えた時に、中東は戦争が多い地域で今も起きている。日本は戦争もあったけど、戦争がない平和な状態が長く続いている。なので、戦争というワードがたくさん出てきてるけどピンとこないんじゃないかな、と思った。 --(村上さん)とっつきにくさはあると思った。遠い場所の話をしているみたいな。唐突に愛知のことがでてくるから、びっくりするというか。 ● 「あいま」という言い方が気になった人が多かった。 ● 「第6回となる国際芸術祭「あいち2025」では、人間と環境の関係を見つめ、これまでとは別の、その土地に根差した固有の組み合わせを掘り起こしたいと考えました。」とあるけど、この「別の」というのはどういう意味なんだろうと思った。前回(国際芸術祭「あいち2022」)なら有松や常滑、一宮が会場になったけど、そこでも同じようにその土地の歴史や文化、産業や人との組み合わせで作品がうまれていたはず。ということは、これまでやってこなかったことをやる、という意味ではなくて、違うアプローチをするっていうことなのかなと。お手並み拝見という感じ(笑)。 |

*1 手塚治虫『来るべき世界』に出てくる突然変異の動物種。度重なる核実験の影響で誕生した「フウムーン」は特殊能力と卓越した知性で動物と少数の人間を地球から避難させる作戦を考える。

長いステートメントのなかで気になった箇所や、どんな思考を傾けたのか、人それぞれではありましたが、アドニスが詩に表し、フール監督がステートメントで繰り返し言及している様々な戦争や暴力を自分たちの身近な出来事として受け止めるには、少し距離を感じる人が多かったようです。ステートメントからどうにか自分との接続点を見つけようと健闘する姿が印象的でしたが、もう少しヒントが必要な思いを持ったまま、休憩をはさんでゲストの石倉敏明さんのレクチャーの時間となりました。

レクチャー「枯れ木に花は咲くのか?」///

(写真:黑田菜月)

石倉敏明さんは、小学校の図画工作教師だった母親の影響で、幼少期よりアートに触れてきましたが、歴史や民俗系の博物館に興味関心をより抱き、大学ではアジアや日本の神話研究を専攻しました。卒業後に最初に就職した多摩美術大学で、美術家や音楽家など多様なアーティストと出会ったことで洞窟壁画から現代美術まで様々なかたちのアートに興味を抱くようになり、特に映像作家の高木正勝さんとの出会いによって芸術人類学のフィールドへ進むことになりました。人類学をベースに異なる分野やアーティストとの協働を展開している石倉さんは、2019年のヴェネチア・ビエンナーレ日本館の展示『Cosmo-Eggs|宇宙の卵』にアーティストの一人として参加しています。その際には、キュレーター、美術家、作曲家、建築家という異なる専門分野のアーティストたちと協働しています。現在、秋田公立美術大学で若手作家と関わりながら、「あいち2025」ではキュレトリアルアドバイザーを務めています。

石倉さんが前回瀬戸を訪れたのは2005年。愛知を会場とした万国博覧会、「愛・地球博」が開催された年でした。訪れたきっかけは、学生時代に師事していた中沢新一さん(1950-、山梨県生まれ、思想家、人類学者)が「愛・地球博」の基本構想の立案に関わっていたからです。石倉さんは「自然と人との関わりが劇的に変わった地」として瀬戸を見つめています。

石倉さんは神話や宗教を軸に研究を行う人類学者であり、芸術人類学というあまり聞きなれないフィールドで活動をされています。そもそも、人類学とはどういう学問なのでしょうか。再帰的に言うならば「人が人について考える、人が人を問い直す学問」です。その定義には大きく2つの態度がみられます。1つは、「外からの視点に立つ」ことです。自身を形成してきた習慣や常識、ルールなどの「外」に出て、異なる文化との出会いを求めていく姿勢です *2。2つ目は、「内に入っていく術」として捉える考え方です。人類学者のティム・インゴルドは「世界の皮膚の下に潜り込み、内側から知り、観察から学ぶこと」と言い、さまざまな人々の経験を連続したトレイル(道)に見立て、その道をまるでハンターのように辿ることが、人類学の態度であると述べています *3。

岡本太郎は人類学とアートを繋げて考えたアーティストの一人です。岡本太郎は戦前、パリに留学した際に、ミュゼ・ド・ロム(人類博物館)やそこで行われていた人類学者のマルセル・モースの講義に強く感銘を受け、モースに師事し人類学を学びました。この経験が「芸術とは全人間的に生きること」という岡本太郎の芸術観を醸成しています。岡本太郎は、「絵描きは絵を描く」、「専門家は自分の専門だけ」といった細かく分化していく社会に対し「全人間的」、「宇宙的な全体」として生きるために民族学、文化人類学が必要だったと語っています *4。

20世紀から21世紀にかけて、グローバリズムや多様化といったことが様々な分野に波及し、世界全体でそれまでの枠組みや考え方、態度を壊し、つくり直していく必要に迫られました。「僕たちがいま生きている単一の世界だけを正当なリアリティだとする姿勢は、本当に妥当なのだろうか」という疑問が生じ始めたのがこの頃です *5。新しい世界を創造するためには、これまでの考え方や枠組み、見方を壊し、つくり直す必要があります。そこで大きな影響を与えたのがラトゥールとインゴルド、2人の人類学者です。

*2 参照、中沢新一『芸術人類学』(みすず書房、2006年)

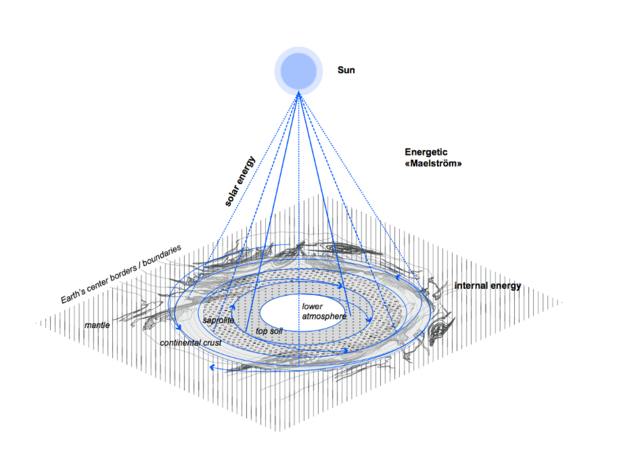

ブリュノ・ラトゥール(1947-2022、フランス)は哲学者、人類学者、社会学者です。「人新世」 *6 で指摘される環境問題について、「人」と「自然」を対置した二元論的な視点で向き合うことを否定し、世界を「混成体(ハイブリッド)」として捉え向き合うことを提案しました。ラトゥールは、1980年代にジェイムズ・ラブロック(科学者・未来学者・作家・環境活動家、1919-2022、イギリス)が提唱した、地球全体を一つの生命体と捉え、様々な生物や無機物が緻密に相互作用して環境を維持し、生命を繋いでいるという「ガイア理論」をベースに、様々な生命現象が発生する地表空間を「クリティカルゾーン」と名付けて概念化しました。石倉さんはこうしたラトゥール理論を「ガイア地表圏モデル」と名付けます。このモデルでは、自然を人間に支配される不活性な物質資源と考えられてきた従来のエコロジーに対して、物質や元素が様々な人間と非人間の活動によって活性化されていることを、太陽と地殻間のエネルギー循環の図によって示しています。(図1)

(図1)Arènes, A., Latour, B., & Gaillardet, J. (2018). Giving Depth to the Surface: An Exercise in the Gaia-graphy of Critical Zones より抜粋. Anthropocene Review, 5(2), 120-135. https://doi.org/10.1177/2053019618782257

さらに、ラトゥールは先に述べたような二元論を前提とした近代について「私たちがこれまで近代⼈であったことは一度もない(We Have Never been Modern)」* 7 として、二極化することで世界のかたちを単純化してきたことを否定しました。ラトゥールは、人間を世界の中心にいる支配者とみなす偏った見方をするのではなく、人、自然、無機物までも全てを等しく「アクター(Actor)」として捉え、それらが織りなす行為主体性(Agency)によって、絶えず変化するハイブリッドな世界が形成されていると考えました。このハイブリッドな世界を形成するためのネットワークを結ぶ理論を「ANT(蟻、Actor Network Theory)」と名付けました。

ティム・インゴルド(1948-、イギリス)は、ラトゥールと同世代の人類学者です。インゴルドは人間を「生物社会的存在」と捉え、世界に対して開かれた存在であり、他の生物や無機物との生成が生じることで人間は「生きている」と提唱しています'。ラトゥールと同様に、人と自然や世界を区別するのではなく等しく「構成要素」として扱うことで、多元的な世界のあり方を示しています。一方で、ラトゥールが点と点をつなぐようにアクターが相互作用してネットワークを形成していると提唱したことに対し、インゴルドは「線」の絡まり合いによる世界のあり方を考えました。また、ラトゥールが人間と非人間の集合体を「ガイア」のイメージを使って説明したのに対して、インゴルドは風雨や雪などに巻き込まれながら生きる人間像を提示しました。石倉さんはこうした考え方の違いを、ラトゥールの「ガイア地表圏モデル」と、インゴルドの「気象生成論モデル」として説明します。

ラトゥールの考え方が垂直方向の図として検討できる一方、インゴルドの考え方は水平方向です(図2)。誰かの営みは、その人のいる環境の営みと複雑に「絡み合い」、他者や他の生物の営みの線とも絡み合います(図3)。そうして複雑な網目(メッシュワーク)が生成されていきます。インゴルドはこうした「人間生成(Human-Becoming)」の営みを「SPIDER(蜘蛛、Skilled Practices Involves Developmentally Embodied Responsiveness)」と名付けました。

石倉さんは、「蜘蛛の糸(インゴルドが提唱する「線」)は、単体ではなくて蜘蛛の体の延長と言える。アーティストの作品も、アーティストから切り離されて存在しているのではなく、延長線上に作家と作品が存在しつながっている(絡まり合っている)」と言います。また、現代アーティストの鈴木ヒラク(1978-)は著書 *8 のなかで近代までを「描写の時代(dipiction)」と位置付けています。セザンヌがモネを称して「モネは眼にすぎない、しかし何と素晴らしき眼なのか」と言ったように、アーティストの目を通して私たちは世界をみてきました。それに対して現代を「応答の時代(correspondence)」として、多感覚的、全精神的に世界を感じるようになっていると語っています。これもまた、インゴルドが世界を点のつながりではなく線の絡み合いとして認識したこととつながっていきます。

*8 鈴木ヒラク『DRAWING ドローイング 点・線・面からチューブへ』(左右社、2023年)

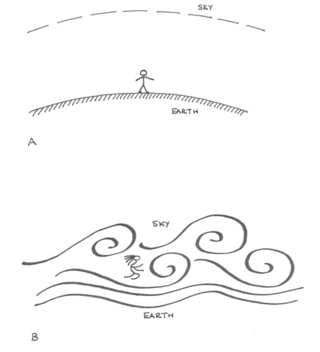

(図2)スライドより。「大地の余所者」(A)と「気象-世界の居住者」(B)の対比によって、インゴルドは「気象生成理論モデル」を構築しているという。生物社会的存在としての人の姿。

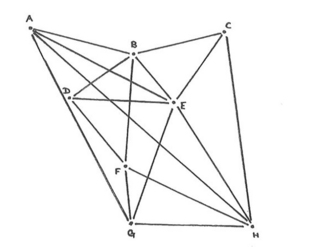

(図3)スライドより、インゴルドは固定した出発点と帰着点を結ぶ輸送ラインのような「ネットワーク」(右)に対して、生成する線が有機的に絡まり合う「メッシュワーク」(左)の概念を提唱している。

文化人類学者のアナ・チン(Anna Lownhaupt Tsing、1952-、アメリカ)は、「マツタケ」について研究した著作のなかで *9 、「森すること(Doing Forest)」という言葉を使っています。

マツタケは人工的な栽培ができない食物の一つで、豊かな自然環境の中で生育するイメージがありますが、実は荒廃したところで育つという特性があり、環境破壊とマツタケ採集はつながっているものとして捉えることができます。日本では人が山に手を入れて持続可能な環境をつくる「里山」という営みがありますが、そうした場所でこそマツタケが育つと言います。それはしかし、人とマツタケの関係だけで成立しているわけではなく、様々な生物、風土、環境が複雑に関係しあっています。そこで生きるということは、「ダンスすること」だとアナ・チンは述べています。

金沢21世紀美術館では『すべてのものとダンスを踊って 共感のエコロジー』と題した展覧会が開催されています(2024.11.2-2025.3.16)。その紹介文では以下のように「ダンス」について語られています。

マツタケを採るといった実践的な行為が、まるでダンスをするように、森の様々な生物や環境と反応しあい、共振し、リアリティを創出していきます。わたしたちは、人とマツタケという分け隔てられた状態で存在する(分類された状態、科学)だけではなく、人という営みと、マツタケという営みとがインゴルドが語るように絡み合い、関係しあい、ともにダンスをする(相互に反応しあい応答を繰り返す)ような関係性として存在しているということではないでしょうか。「森する」という言葉からは、森全体が一つの生命体のように蠢き、わたしたちの行為が森を生み出していく(つくりかえていく)ような、そんなエネルギーが感じられました。

石倉さんが学生時代に師事していた中沢新一さんは、2005年に愛知で開催された万国博覧会「愛・地球博」(以下、愛知万博)の初期の基本理念構想に関わり、「自然の叡智」というテーマを考案しました。非近代的な万博を目指すラディカル(革新的)な構想からはじまり、最終的にはエコロジーをベースとしたものにまとまりましたが、中沢さんが目指した思想は引き継がれ、それはいまもなお脈々と愛知に息づいていると石倉さんは考えます。中沢さんが当時作成したコンセプト文は20年経った今でも新鮮な気づきや学びをもたらしてくれます。

生み出す力を持った自然は人間に叡智を与え、技術の力を使って、自分の中からエネルギーや資源を取り出すことを許してきたのです。けれども人間は、その恩恵に対して十分に報いることがありませんでした。そのために自然は、人間への愛を失いはじめています。

だから、二十一世紀に私たち人間が取り戻さなければならないものは、自然と生命への共感にみちた、叡智のふるまいなのです。

技術は、いたずらに自然を制圧し、取り返しのつかない改造をもたらすものとして、人間に与えられた能力ではありません。それは、自然の中に隠されている自然自身の本質をあらわにし、輝きださせるための技なのです。

生命を抑圧したり、管理したりするのではなく、生命の中におさめこまれている無限の情報を取り出して、 この世界に豊かな意味をもたらす通路をつくりだす。そんなこともできる技なのです。

私たちは、自然と生命の語りかけるものに耳を傾け、お互いの呼びかけの中から、新しいインターフェイスをつくりださなければなりません。技術がリードする文明に、もういちど失われた叡智を注ぎ込み、私たちの心につつましさと謙虚さを取り戻し、人間と自然との、人間と人間との壊れかけた関係に、豊かな回復をもたらすのです。

その試みが、日本の小さな森ではじまろうとしています。そこには、21世紀の人間にとって必要なもののすべてがあります。この森で行われる実験は、人類に共通の課題に、ひとつの魅力的な回答をもたらすにちがいありません。地球上の人間が現在手にしている、技術と芸術と精神文化の可能性のすべてを結集して、この森を、自然と生命への叡智の限りをつくした、来るべき時代の地球文明のひな型として創造してみようーーー。

このコンセプト文からは、人と自然の支配/非支配の関係性から脱却し、自然に耳を傾け、自然や生命に共感することによって新しい価値創造を目指そうとする意思が感じられます。20年前のものですが、今だからこそ痛感、共感する部分が多いかもしれません。

コンセプト文を執筆した中沢さんは、当時愛知万博に向けた基本構想を立てる委員の一人でした。そして建築家の團紀彦さん、竹山聖さん、隈研吾さんを推薦し、港千尋(写真家、映像人類学者)さん、伊藤俊治(美術評論家、美術史家)さん、といった編集委員とともに愛知万博テーマ普及誌「くくのち」を刊行します。発行は2回のみでしたが *12、 小崎哲哉さんがエディトリアル・ディレクターを務め、レヴィ=ストロース(人類学者)やミッシェル・セール(科学哲学者)、ブリュノ・ラトゥール(人類学者・哲学者)といったそうそうたる面々との対談や画期的な論考が掲載された、密度の濃いものでした。

愛知万博に込められた思想や世界、自然に対する態度が現在にも多くの学びを与えるものだったということは、その会場になった愛知に暮らし、万博を来場者やボランティアとして体験してきた愛知県民(わたしたち)は、自覚の程度の差こそあれ、それぞれに「自然の叡智」の思想をその身に宿しているというのは言い過ぎでしょうか。この考えは「ラーニング・ラーニング」終了間際、「Doing Aichi」という言葉を得て改めて立ち上がってきます。

「灰と薔薇のあいまに」のステートメントは下記のアドニスの詩の一節からはじまります。

「枯れ木に花は咲くのか」というフレーズから、「花咲爺」の昔話を思い出した人も少なくなかったようです。石倉さんは「花咲爺」には「灰の呪的役割」がみられると言います。意地悪爺さんによって燃やされた犬や臼の灰から花が生まれるという物語は、「死」から「生」が生じることを示しています。日本神話のなかにも、スサノオノミコトが殺した女神の死体から、五穀が生じたという伝説があります。同じような形の民話や伝説は日本以外にも、インドネシアなどの東南アジア、南米などの国でみることができ、「ハイヌヴェレ型神話」と呼ばれています *13 。類似した話が残っている地域は、焼畑農法によって栽培を行ってきた「古栽培民」の文化層であることがわかっています。民族学者のA.E.イェンゼン(1907-1973、ドイツ)は『殺された女神』(大林太良, 牛島巌, 樋口大介訳、弘文堂、1977年)で、「古栽培民」の神話研究を行っていますが、そのなかで「最初の死は通常の死ではなく、殺害であった。これを通じて初めて有用植物と人間の食物が発生した」と述べています。

1500万年前、気候変動によって森林から草原に進出した類人猿は、食域を広げていきます。その後、長い時間をかけて火の技術を獲得し、手足の拡張としての道具を扱うようになります。果樹などを食べていた人類は、火と道具を手に入れたことによって、自然を焼き払い自分たちに都合の良い食物を栽培するようになり、他の動物を殺して肉を食べるようにもなります。食物連鎖の上位に位置するようになった人類は、生活の安定から集団生活を複雑化させ「分かち合う(協力する)特性」も獲得しましたが、焼畑農法や肉食生活、高度な道具の発達などが「対立し合う(攻撃性)特性」も生みました。

人類が「火」(と道具)を獲得したことによって、自然や他の生物、あるいは人に対して「容赦ない攻撃性」を持ったということをふまえて、「灰の救い」についても視点を向けました。日本学者であるネリー・ナウマン(1922-、ドイツ)は『山の神』(野村伸一、檜枝陽一郎訳、言叢社、1994年)のなかで山林の再生促進力に言及しています。森林を伐採し、焼き払って生じた灰によって作物を栽培し、収穫するという一連の営みの中で「火のエネルギー」と「灰の再生力」を知ることで、「壊してつくり続ける」ということが綿々と行われてきた営みであることがみえてきました。

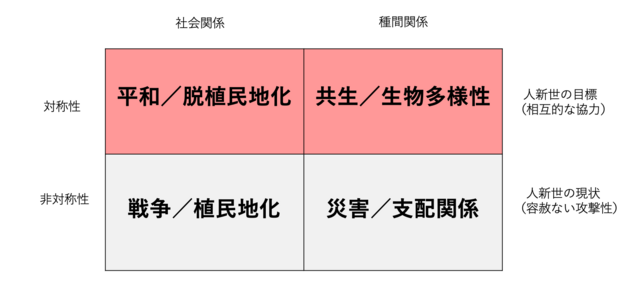

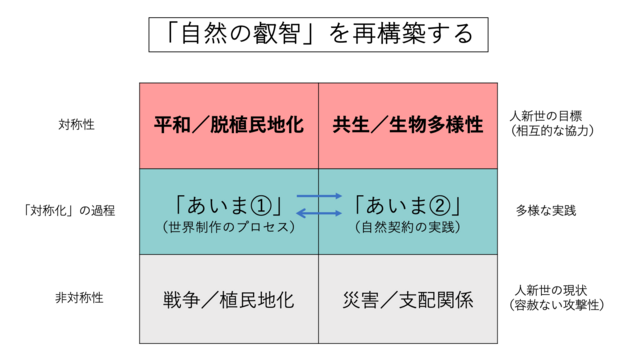

ここで再びテーマに戻り、灰と薔薇の「あいま」について検討しました。ステートメントの冒頭で語られるのは、図4にみられるような二極化し分断した「灰」と「薔薇」の世界です。

(図4)石倉敏明作成、スライドより引用

下部が「灰」の世界としての「現状」、上部が「薔薇」であり「理想」の世界像を表しています。左列は「社会関係」から見た場合、右列は「種間関係」として人とその他の生物や環境との関係性を示しています。「灰の世界」はステートメントで語られているように、人新世の現状を表し、わたしたちの「容赦ない攻撃性」が表面化しています。こうした現状から一足飛びで「薔薇の世界」に行くことはできるのでしょうか。石倉さんは、そのために「あいま」があると考えます。図5は「あいま」を取り入れた図解です。

(図5)石倉敏明作成、スライドより引用

「あいま①」では、哲学者のネルソン・グッドマン(1906-1998、アメリカ)が提唱した「世界制作」という考え方が取り入れられています。世界は常に「リメイク」され続けていると主張したグッドマンは、いまある「手持ちの世界」を土台にして新たな世界をつくることができると考えました。「あいま②」では科学史家、科学哲学者のミシェル・セール(1930-2019、フランス)が提唱した、「自然契約」という考え方が登場します。「自然契約」では人類が地球という世界全体と共存するために、自然と「新たな契約」を締結する必要性が説かれています。「世界制作」そして「自然契約」を試み続けることが「あいま」となって、灰の世界と薔薇の世界をつなげると石倉さんは考えました。それは言い換えると、現実と理想は分断された、かけ離れたものではなく、常にお互いが延長線上にあり、「いま(現在)」とは常につくりかえ続けられる「プロセス=あいま」だということではないでしょうか。自然に傾聴し、新しい関係性の構築を試みた「自然の叡智」を再構築することが、「あいま」につながると石倉さんは言います。

会場からは、図解をみて理解ができた気がする、という声が多く上がりましたが、具体的にその「あいま」を可視化し検討することはできるのでしょうか。

石倉さんは「あいち2025」のキュレトリアルアドバイザーとして作家の選定をサポートしています。「あいま」の可視化の一つとしてアーティストの取り組みをあげることができるでしょう。

会場の一つとなる瀬戸の特産品といえば「せともの」です。瀬戸が主要なやきものの産地となった要因は、7,000万年前から脈々と育まれてきた自然環境が関係しています *14。そうした場所で火を使い、陶磁産業を展開してきた瀬戸では、これまでみてきたような「火のエネルギー」や「灰の再生力」が伝承されてきたと言えます。テーマやステートメント、こうした土地の特性を考慮した上で、石倉さんは作家推薦やキュレーションに関わっています。

*14 瀬戸、多治見、土岐の地域を結ぶ一帯には、7,000万年前にマグマが冷えてかたまったできた花崗岩体が広がっており、苗木・上松花崗岩(なえぎ・あげまつかこうがん)と呼ばれている。1,200万年前、瀬戸がある地域は「東海湖」と呼ばれる湖で、そこに地表に出ていた花崗岩が崩れて流れ込み、堆積したことで、良質の粘土層が生まれた。瀬戸では蛙目(ガイロメ)や木節(きぶし)といった粘土だけでなく、釉薬の原料になる長石や珪石も採出され、やきものに必要な全てが揃う。こうした環境は奇跡的に条件が幾重にも重なって生まれている。

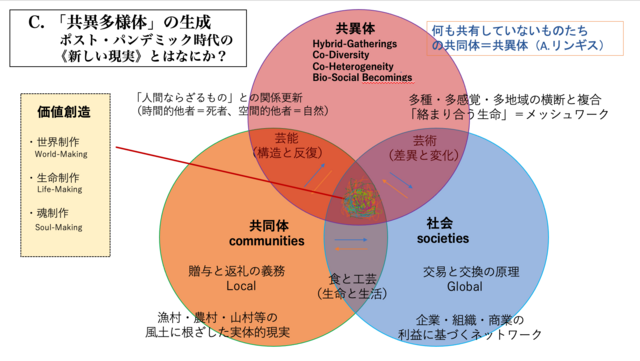

灰と薔薇の「あいま」が世界をつくりかえ続けるプロセスであり、その実践としてアーティストの活動を捉えることまでをみてきました。最後のヒントとして、石倉さんが考えている「共異体」としてのアートの捉え方について検討しました。

わたしたちの世界は「共同体(communities)」と「社会(societies)」で成り立っています。「共同体」とは、地縁のある同属意識を持った関係性を指します。日本には「講」という仕組みがあり、神事や祭りを取り仕切る限られたグループを指しますが、古くは相互扶助的な集団を指しました。ここでは伝承や継承が行われ、「共同体」とは「残していくもの」と捉えることもできます。一方で、「社会」とは何かしらの枠組みを持った集団を指し、「企業・組織・商業の利益に基づくネットワーク」と整理できます(図6)。

石倉さんはこの「共同体」と「社会」を仲介する「共異体」の存在を捉えることによって、新しい世界、価値を創造できると考えています。わたしたちは、血縁や地縁などの「共同体」に属しながら「社会」を構成し、同時に何も共有していない「共異体」として個々の差異を有しています(図6)。それをいずれか一つにまとめたり、同じものにしようとしたりすれば軋轢が生じるのは当然でしょう。わたしたちが同一性を持たない、異なる存在であることを受け入れ、等しく世界の要素と向かい合うことができた時、世界は多感覚に開かれ、世界全体がダンスを踊るように共振し、新しい世界をつくり続けている様を目の当たりにできるのかもしれません。

石倉さんは「共異体」について次のようにも述べています(筆者注)。石倉さんがみている世界が少しだけ共有できるかもしれません。

(図6)石倉敏明作成、スライドより引用

レクチャーを通して、「灰と薔薇のあいまに」を紐解く多角的なヒントを検討してきました。ラーニングチームのメンバーや、参加者の意見からの再検討のなかでみえてきたのは、愛知だからこそ可能な、石倉さんが提案する「Doing Aichi」の可能性でした。

石倉さんは「共異体」をアートとみなしていますが、同時に「免疫体」であるとも言います。わたしたちが健康でいるためには多様な抗体を持っていることが必要です。いま世界的に言われている多様性も元を辿れば同じ考えから生まれています。それでは、単純に様々なアート(表現)があればいいということなのでしょうか。石倉さんはアーティスト、その表現である作品の他に、アートに関わる人々として来場者やボランティアの存在を挙げます。特に、愛知では愛知万博から「あいちトリエンナーレ」、そして国際芸術祭「あいち」と綿々と受け継がれてきた思想や経験があります。「愛知の人たちは絶対にさまざまな"免疫"を持っているはず。」と石倉さんは言います。これまでの経験が「免疫」をつくっていると言うならば、愛知には多様な抗体を持った人々がそこかしこにいることになります。その一人一人が、「世界とダンス」することで、新しい世界を創造することが実践的に行われていきはしないでしょうか。その実践が「Doing Aichi」として世界に広がっていく、そんな可能性があるということを示され、半ば挑戦状を突きつけられたような、ちょっとした緊張感と使命感を持って2回目の「ラーニング・ラーニング」が終了しました。

まとめに代えて、レクチャー後にお会いできた参加者の方々からお聞きしたご感想を掲載します。

時間が少し経ってから、振り返って考えてみる。それ自体が深いラーニングになっている様子がみられたことがとても印象的でした。ほかの参加者の方々もきっと同じような体験が継続しているのではないでしょうか。こうした「ラーニング」が土壌を耕し、新しい世界や価値観を育んでいくように思えました。(レポート:松村淳子)