「あいち2025」ストーリーズ

レポート

ラーニング・ラーニング vol.05

灰から生まれる時間

- ラーニング

- 愛知県陶磁美術館

2025年5月25日(日)

【vol.05】『灰から生まれる時間』

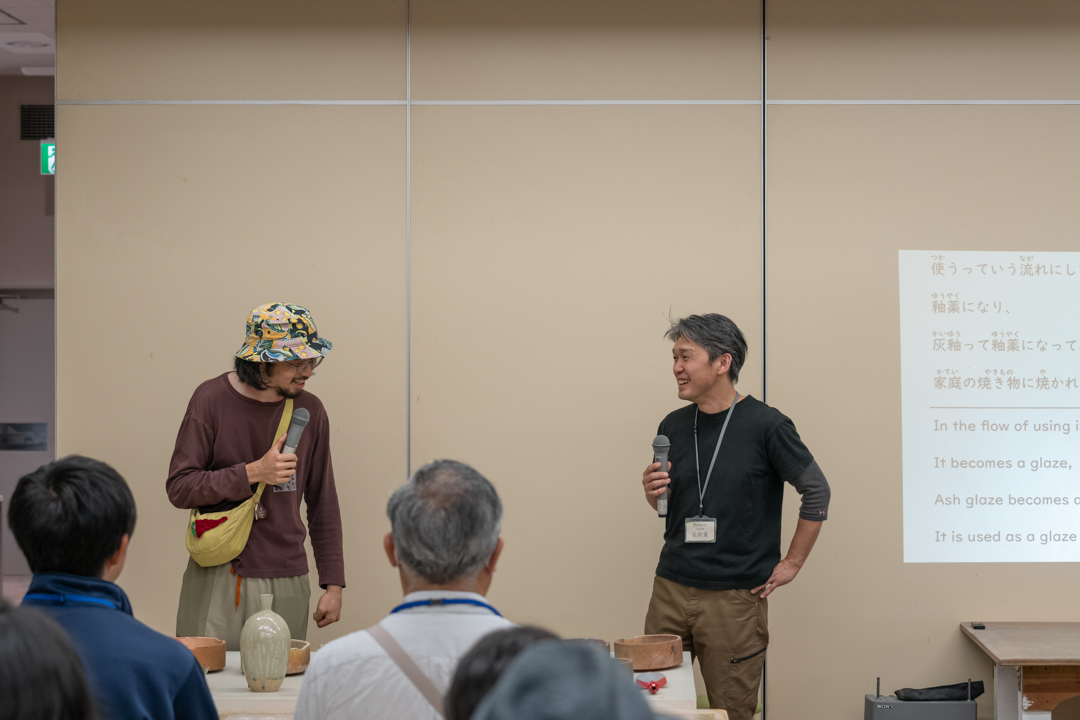

愛知県陶磁美術館 × 村上慧(アーティスト、「国際芸術祭あいち2025」ラーニング・チームメンバー)

「ラーニング・ラーニング」vol.05

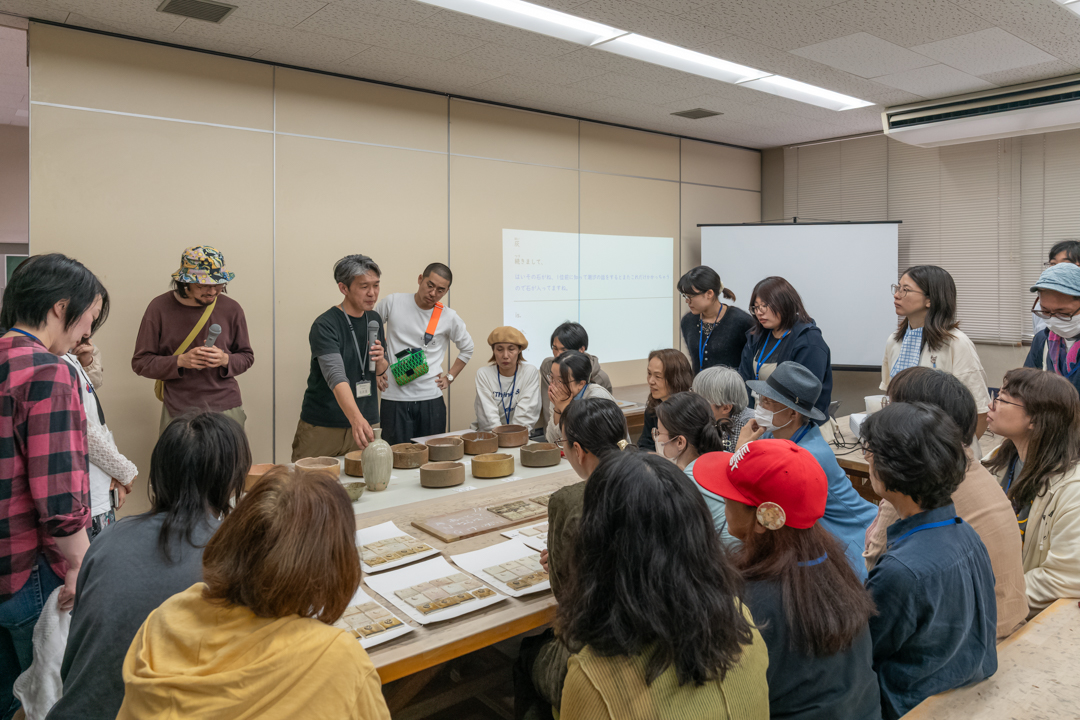

国際芸術祭「あいち2025」に向け「ラーニング」が企画する、「あいち2025」に通ずるテーマを参加者とともに考え深めていく「ラーニング・ラーニング」。2025年度も昨年度から引き続いて、「あいち2025」の会期前・会期中に開催していきます。第5回目は、「あいち2025」の会場でもある愛知県陶磁美術館と、「あいち2025」ラーニングチームのメンバーでありアーティストでもある村上慧さんとのコラボレーションによって開催されました。今回は灰をつくってみる、というボリュームのあるワークがメインとなった、木、土、火というやきものに欠かせない3つの要素を身体で体験する機会となりました。

灰から生まれる時間

愛知県陶磁美術館(以下、美術館)には、作陶体験ができる「つくるとこ 陶芸館」(以下、陶芸館)があります。今回の「ラーニング・ラーニング」は、この陶芸館のスタッフの方々と、美術館の学芸員の方々、多くの方と協働することになりました。タイトルにもある「灰」を取り上げたのは、コラボレーションについて相談するなかでの発見がきっかけでした。村上さんは「やきものに使われる釉薬が、灰から作れるとは知らなかったので驚いた」と言います。村上さんにこうした驚きや発見を教えてくれたのは、陶芸館の岩渕寛さんです。

岩渕さんは陶芸館のスタッフとして、これまでも芸術祭と度々協働されてきました。「あいちトリエンナーレ2016」で、プレ事業として原土を砕いて粘土にする子ども向けの教育普及プログラム※1を芸術祭スタッフと協働したことを皮切りに、作家の滞在制作にも協力してきました。そうした経験を土台に、今回もラーニングのプログラムに積極的に関わっていただき、陶芸館の多くのスタッフの方々にもご協力いただくことができました。

村上さんの「灰が釉薬になる」という驚きを起点として、岩渕さんからのご提案もうけて「あいち2025」のテーマ・コンセプトにも出てくる「灰」について、頭だけでなく体も使って検討する機会をつくることを考えました。コンセプト文では、「灰」は争いや破壊の象徴として読み取れます。一方で、瀬戸になじみのある人にとって、灰はやきものに関連する、何かを生み出す創造性とつながった身近なものでもあります。瀬戸にとっての、陶芸にとっての灰とはどういうものか、私たちは灰とともにどんな時間を体験しているのかを実感する機会が生まれました。

- ※1「あいちトリエンナーレ2016」の開幕1年前のイベントとして「オアシス・プロジェクト」を実施。愛知県内3つの文化施設と連携、愛知県陶磁美術館(陶芸館)とは「どろんこ!オアシス」を協働。(「あいちトリエンナーレ2016」エデュケーション報告書p.19参照)

ラーニング・ラーニング vol.05のながれ

はじめに、黑田菜月さん(ラーニングチームメンバー)の司会進行で、村上さんと岩渕さんによるトークを聞いた後、実際に灰をつくるワークを行いました。美術館の敷地内の雑木林から枝をひろい、陶芸館の敷地で燃やして灰にします。美術館の敷地に露出している粘土層から粘土を集め、小さな皿やぐい呑み、オブジェなどをつくり、そこへ今回つくった灰からできた灰釉をかけて焼成するまでが一連の流れです。灰釉にしたり焼成するには時間が必要なため、今回は灰をつくることと、粘土でかたちをつくるところまでがプログラムとして構成されました。

参加者は4つのグループに分かれ、ローテーションで「枝を集める」「粘土を集める」「枝を燃やす」という活動を体験しました。各グループにはラーニングチームメンバーが入り、それぞれの体験には陶芸館のスタッフや美術館の学芸員も参加し、参加者とコミュニケーションをとりながら活動していきました。

活動中、さまざまな場面で村上さんと岩渕さんのトークが思い出され、あの時の話はこういうことだったのか、という気づきが多くありました。読者の皆様にも、「そういうことか!」とワークとトークがつながる感覚、発見を味わってもらえればという気持ちで、活動の様子をお伝えするレポートに、トークの内容をコラム形式で挟み込みました。

枝を集める

灰をつくるために、その元になる木々を集めます。美術館の敷地周辺には雑木林が広がっていて、マツやコナラ、ニセアカシアなど様々な木々が茂っています。剪定で落とされた枝が積まれているところから、できるだけ乾いている枝を選んで集めました。斜面をのぼっていって、枝の山に手をつっこんで、揺らしたり押したり引いたりしながら枝をひろいます。どの枝がどの木かはほとんどわからないまま、いろいろな太さ、長さ、形の枝が集まりました。小枝と太い枝を分け、太くて大きい枝はノコギリで適当なサイズに切っていきます。前日の雨でやや湿っていたものの、順調に燃やされていきました。

どんな木を燃やすかによって生まれる灰にも違いが出ます。

トークコラム

岩渕さん

みなさん、灰って何色だと思いますか?

参加者

やっぱり、灰色?ねずみ色とか?

岩渕さん

そうですね、ねずみ色とかグレーとかを想像しますよね。ここにあるものをみてください(画像1)、いろんな色がありますよね。マツだと微量に鉄分があって茶色味が入っていたり、ヒノキとエノキは灰色っぽいですが、それぞれ違う色をしていますよね。ナラなどは白っぽくなるようです。灰は木など植物を燃やすことでつくられます。当然のことですが、どの木を燃やすかによって様々な灰ができるんです。同じ種類の木でも生育した年によってそれぞれ個体差が生まれます。なので、同じマツを燃やしても、ここにあるような色になるわけではないんです。灰も「動いてる」んですよね。

集めた枝は決して少なくないように見えましたが、釉薬にするには全く足りないといいます。「あいちトリエンナーレ2016のとき、うち(陶芸館)で滞在制作した作家さんがいて※2、そのときも敷地内の木々で灰釉をつくろうとなって。軽トラに3杯分以上の枝を集めて丸一日かけて燃やしましたよ。」と岩渕さんが振り返るように、釉薬にするには大量の灰が必要です。

トークコラム

黑田さん

そもそも「釉薬」とは何でしょうか?やきものに色をつけるとか、表面がツルツルになるとか、装飾的なものかなと思っていたんですが。

岩渕さん

装飾的な意味は強いと思いますよ。灰の釉薬はやきものの初期に生まれていますが、たぶん偶然発見された技術だと思うんですね。やきものって、土を火で焼きますよね。焼くには燃料として木が必要です。木が燃えたら灰ができますよね。焼かれる過程でその灰が器面につくことがあるんですが、それが溶けて表面を変質させる。それを発見して、かっこいいとか、不思議だなと思った人がいたんじゃないかなと思いますよ。

釉薬自体には、装飾の他にもっと機能的な役割もあって、表面をコーティングすることになるので強度が増したり水が漏れにくくなったりしますね。でも、灰は不安定なんですよね。樹種によって変わるし、その木が生育した年や環境でも変わってしまう。なので、産業的に考えると安定させる必要があって、灰と同じ成分でもっと安定的な結果を出せるものと置き換えられてきました。

灰ができたら浸水させて水樋(すいひ)を行い、灰汁(あく)や砂などを取り除きます。その灰に水を混ぜて、同じく細かく砕いて水と混ぜた長石や砂婆(さば)※3とあわせて釉薬をつくります。この長石などの石の砕き方によっても、やきものの表情が変わります。

安定した結果を得ようと思うなら、粒の大きさを均質にする必要があり、粒がそろうと土の表面に密着して安定し、焼成時の反応も早くなり、表面も滑らかです。一方で、粒の大きさが不均質な場合には、表面積が広くなることで焼成時の反応速度にも違いが生まれます。また、焼成時に発生するガスによって表面に生まれる気泡にも差異が生じます。こうした差異は光の反射の違いを生み、「しっとり」「つやつや」「ふんわり」といった質感のバリエーションをつくり出します。

粘土を集める

美術館には粘土層が地表に露出している箇所があります。そのうちのひとつで、陶芸館のスタッフの案内で参加者それぞれがスコップで地面を掘って粘土を集めました。採取の際には、美術館の学芸員である大西遼さんから粘土層のことや、古窯のこと、やきものの焼き方などについて参加者からの質問を受けながら説明していただきました。

粘土層はそれほど広い範囲に露出していませんでしたが、参加者が集めた土を並べてみると茶色だったり白っぽかったり、オレンジだったりと様々な色がみられました。鉄分の含有量の違いや、植物の養分が染み出していたりといくつかの要因が重なって様々な色になるそうです。こうした土の色の違いが、できあがりのやきものの色味にも影響します。

トークコラム

参加者

やきものの色ってコントロールできるものなんでしょうか?灰釉が偶然発見されたように、思わぬ結果が出ることが多いのではないかと思うんですが。

岩渕さん

実は、意外とコントロールできるんです。そもそも、どうやって色がでているかというと、絵の具のように混ざるのではなくて、レイヤーが重なって色が出てくるというイメージです。一番下のレイヤーは土そのものの色です。今日実際に粘土層を掘ってもらいますが、いろんな色があることに気づくと思います。そうした土本来の色がまずあって、そこに釉薬をかけてレイヤーを重ねていきます※4。土の中にもいろいろな成分が入っているので、思わぬ化学反応で変わった色が生まれることもあります。

薪焼だと温度調節が難しいので、安定した結果を得にくいですが、それもまた表現として大切にできる点です。電気窯で焼くとコントロールがしやすくなります。焼成温度や時間をプログラムできるので、同じ結果を得やすくなります。本焼をする前に、このように(画像2)小さいチップで実験をして、その結果を参考にして作品をつくります。

- ※4下絵付け・上絵付けをすることもある。下絵付けは、釉薬をかける前の素焼きにした状態に、顔料で絵を描き、その上から釉薬をかけて本焼する。上絵付けは釉薬の上から上絵の具で描いてから本焼をする。下絵付けも上絵付けも色のレイヤーの一つとなり、重なりによる色の発色が複雑になっていく。

燃やす

集めた枝は一斗缶の中で火にくべます。焼成場所を3箇所つくり、各グループ交代で火の番をします。ここでは、陶芸館スタッフの佐藤さんと美術館学芸員の澤井さん、そして学芸員でもあり「あいち2025」のキュレーターでもある入澤聖明さんも火の番人として、陶芸館のスタッフの方々とともに活動してくださいました。

火に風を送るために時折かきまぜたり、枝の量を減らしたり増やしたりして火の勢いを調整しながら、パチパチと燃える音のなか、自然と火を囲んだ輪が生まれ、お互いの会話が生まれていきました。土や灰のこと、やきもののこと、「あいち2025」のテーマのことについて話す人もいれば、陶芸館のスタッフや学芸員の方に質問をしたり、土ややきものの面白さについて聞いたりする人も。同じ火を囲むと心の距離が縮まる気がします。灰をつくるという共通した目的を持って、一つの火を見守りながら、その色や温度を肌で感じながら、枝の燃える音に浸る時間は、日常の時間と少し違って感じられました。

1時間程度燃やし続けると、一斗缶の中は炭化して真っ黒になった枝でいっぱいになりましたが、まだ灰にはなっていません。この炭の形が崩れて粉になるまで燃やし続ける必要があります。一般的に炭が灰になるまでには30分〜2時間程度燃やす必要がありますが、天候や炭の種類によっては2日以上かかる場合もあります。今回は、前日の雨による湿り気やさまざまな樹種が混ざっていることもあって、時間がかかりそうです。

粘土でつくる

最後に、集めた粘土を使った作陶を行いました。木の根や枝、葉っぱなどを取り除いたあと、拳大程度の粘土の塊を両手でにぎるようにして練り、粘り気が出てまとまってきたところで、思い思いの形をつくっていきます。陶芸館のスタッフである宮下さんが行程を説明する、その手の中で「土」が次第にまとまって「粘土」になり、一つの形になっていく様子に「おおおー!」という歓声があがりました。

はじめは少しぼろぼろとした状態だった土に、水を少しずつ混ぜながら握っていくと、次第に表面が滑らかになり、もちもちとした質感に変わっていきます。自分の手の中で表情を変えていく様子が目から肌から感じられて、なんだか愛おしい気持ちにもなりました。

つくりながら参加者の方々に感想を聞いていきました。「枝をひろうときに、欲張って大きな枝にしてしまったので、ノコギリで切ったりちゃんと灰になるようにがんばりました。灰をつくる目線というのがとても新しいと思いました」といった意見や、「粘土がすごく気持ちよかったです」という声も。特にその感触に感動した人は多かったようで、村上さんもその一人です。宮下さんがインタビューする形で、村上さんから感想を聞きました。

「普段は千葉県で土を掘ったりしているんですが※5、今日ここで掘った土、瀬戸の土は全く違う土だということがよくわかりました。それから、粘土の気持ち良さ、快感ていうのか、そういうのもすごく感じました。また、それを感じとる手の感覚がするどいというか、自分の手の感度を再認識した気がします。感触だけじゃなくて匂いとか音とか温度まで感じ取っているんだなって。」村上さんの感想に応えて宮下さんも「感覚が研ぎ澄まされている感じですよね。ビビットになっているというか。手が目になっているような。」と、土に触れることで呼び覚まされる、再認識される自身の身体的な体験について共感が生まれていました。

「あいち2025」の参加アーティストである浅野友理子さんも、参加されていました。「あいち2025」に出品する作品のために陶芸館で滞在制作をしているという浅野さんは、制作にあたって瀬戸についてのリサーチを重ねたそうですが、「これまでリサーチをしてわかっていたつもりだったけど、今回の体験をとおして直接的に、瀬戸が自身の中に入ってくる感覚がありました。」と教えてくれました。

20分ほどの短い時間でしたが、見渡してみるとさまざまなかたちが生まれていました。シンプルなかたちの小皿やぐい呑み、千鳥型の小皿、蓋付きの容器、注ぎ口のついたソース入れ、仕切りのついた平皿といった多様な食器のほか、生き物や抽象的な形のオブジェなどもありました。これらは一旦陶芸館で引き取られ、乾燥させたのち、11月に予定されている「復元古窯焼成プロジェクト」で焼成される予定です。このプロジェクトは、毎年陶芸館で開催されている一大イベントで、美術館敷地内にある復元された16世紀と19世紀の古窯(登窯)で三日三晩かけてやきものを焼き上げます。焼き上がった作品は、プロジェクト実施後に参加者に引き渡される予定です。焼成する際に使用する灰釉の一部には、今回参加者と一緒につくった灰も加わります。灰を思いながら過ごした時間の結果がどのように現れてくるのか、今からとても楽しみです。

- ※52022年よりスタートしたプロジェクト《村上勉強堂》(旧夏の家 冬の家計画)。自然現象を使って生活するプロジェクトで、版築で家を建てたり、気化熱による冷房や落ち葉の発酵熱を用いた暖房などの試みに取り組んでいる。

灰から生まれる時間を考える

今回の「ラーニング・ラーニング」には、陶芸館のスタッフの方々や学芸員の方々など多くの人が関わってくださいました。どの人と話してみても、土のことややきもののこと、釉薬や灰について専門的な知識が豊富なだけでなく、それぞれが土ややきものをどう捉えているのか、どう向き合っているのかという態度がはっきりとしていて、共通しているようで少しずつ異なる視点を、会話のなかで味わうこともできました。「いろんな人がいるんです。ぜひ、人に会いにまたきてください。」という岩渕さんの言葉が印象的です。灰をつくることに費やした時間のなかで、人と密に関わる機会が生まれ、そこに魅力を感じることができていたということに気づきます。

村上さんが今回の「ラーニング・ラーニング」を「灰が生まれる時間」ではなく「灰から生まれる時間」とした点を、ぜひじっくりと検討したいと思います。今回の「ラーニング・ラーニング」には実にさまざまな時間がありました。灰にするために燃やす木々についてもいくつかの時間が重なります。種子が芽吹いて成長して木になり、切られるまで。切られた木を燃やして灰にするまで。長い時間をかけた変化と、膨大なエネルギーによる急激な変化まで、時間の速度の違いを感じます。火を囲んだ日常とは少し違う時間や、粘土層ができるまでの気が遠くなるような時間、手の中でみるみるかたちを変える粘土と触れる時間、自分の中の感覚が研ぎ澄まされていく時間、粘土が焼かれるまでの時間、そして焼かれていく時間。さまざまな時間を体験していたのではないでしょうか。

もう一つ、時間という流れだけでなく、「場」という空間も生まれていたように思います。粘土を通して地球の壮大さにせまるような場、火のまわりで生まれるリラックスした連帯感のある場、土を触りながら創造的な活動をする場、誰かと会話をし、互いの興味関心をひきあげる能動的な場などです。村上さん、岩渕さんのトークの際には、参加者からの積極的な質問がいくつも飛び出ましたが、質問からは参加者それぞれのやきものや土への経験値の差もみえてきました。そうしたさまざまな経験や背景を持った人が、同じ空間と時間を共有する「時間」であったことも特徴の一つだったと思います。

岩渕さんは「こんな専門的なことを話すつもりはなかったんですよ。陶芸館の通常の活動でも同じような話はするんですよね。陶芸のプロセスを分解して伝えるということにチャレンジしたかったんです。それで、今回は灰だから、そのプロセスを体験するっていうと灰をつくろうか、ということになったんですよね。」とトークでの専門的な話を振り返っていましたが、多様な興味関心、経験値を持った人が集まった中だからこそ、専門的な話も新鮮で驚きと共に受け止められ、その後の活動の多様な気づきにつながったのではないでしょうか。

最後に、岩渕さんからのメッセージで会は締めくくられました。「みなさん、たぶん帰るときに土が気になると思います。靴の裏を見てみてください。いろんな色の土とか葉っぱがくっついてますよ。今日、土や灰の色を気にしたり、掘ってきた粘土の粘り気や水気などを感じましたが、身をもって体験したことをぜひ日常の中で振り返ってみてください。やきものは皆さんの身近にいくらでもあります。毎日使う食器なんかも改めて見直してみてください。身近だからこそ、やきものとの関係はこれからも続きます。あらためて陶芸館や美術館にも足を運んで、関係や体験を継続させて行ってください。」

今回はコラボレーション企画ということで、多くの方々にご協力いただきました。

愛知県陶磁美術館 学芸員

大西遼さん

澤井祐輝さん

入澤聖明さん(国際芸術祭「あいち2025」キュレーター)

つくるとこ 陶芸館

岩渕寛さん

髙阪実由さん

加藤万里奈さん

宮下陽さん

上田春陽さん

佐藤颯真さん

撮影: ToLoLo studio

レポート: 松村淳子