「あいち2025」ストーリーズ

作品を知る

インタビュー

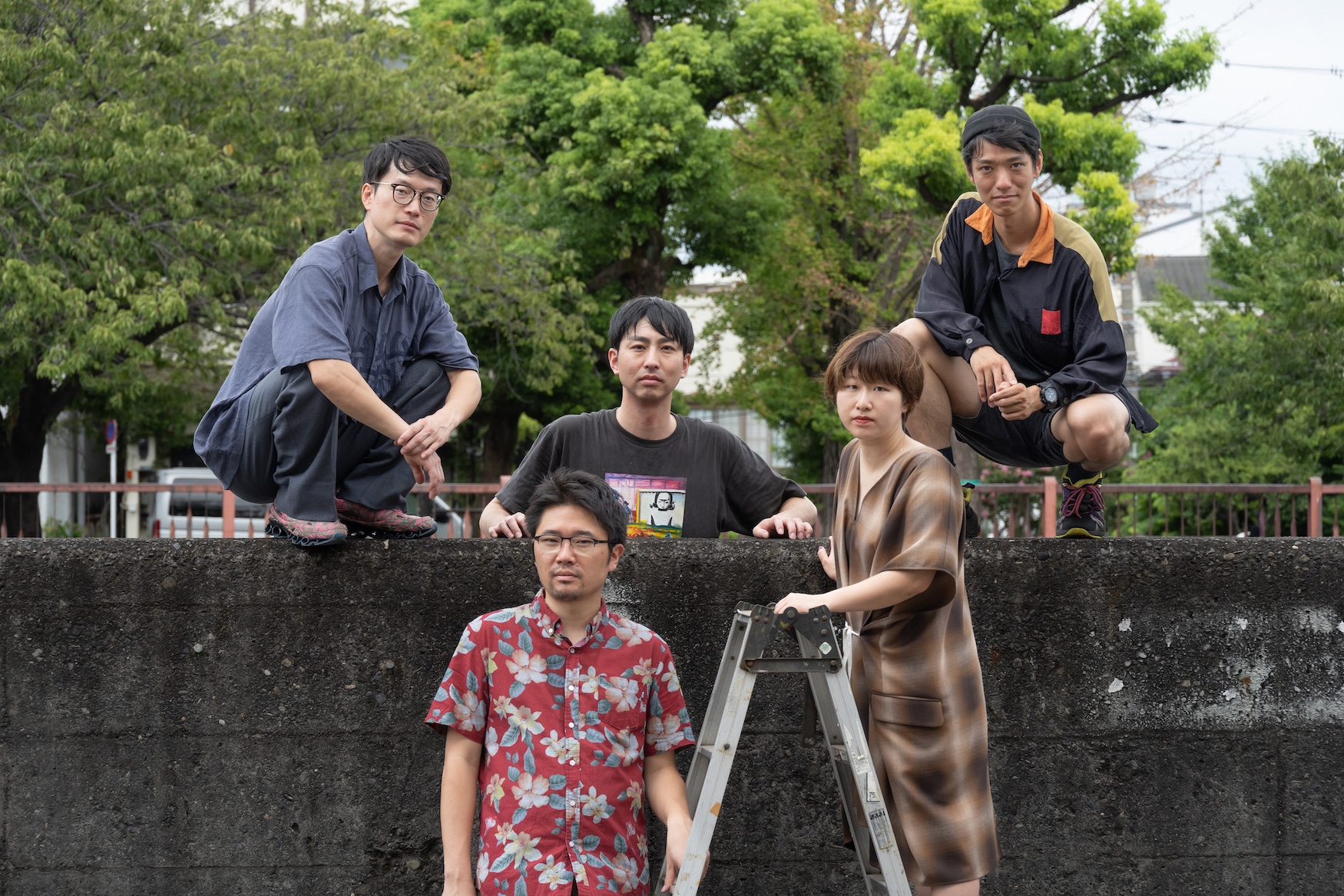

オル太座談会

- インタビュー

- パフォーミングアーツ

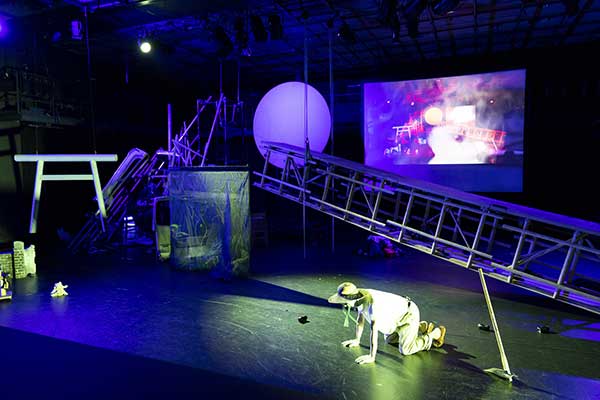

© Takeshi Hyakutou

──オル太のメンバーの皆さんの役割分担について教えてください。

Jang-Chi

普段、役割から決めることはせずに誰がどのセクションに介入してもいいような形で制作を行っています。

──なるほど。オル太の作品の問題意識って初期からかなり一貫しているような気がしています。例えば、権力や労働、搾取、制度といった社会の構造的な部分とか、韓国と日本や日常の中の政治性といったような。そうした根底の部分というのは、チーム内でどのように決めていくのでしょうか?

Jang-Chi

私たちは、常に社会の中での集団の中で機能するシステムで動いていますよね? 僕らも集団で活動していますが、そうした集団のあり方を常に考えているような感じがします。その中でも興味関心のあるテーマは、メンバー全員の話し合いから立ち上ってきています。その時に進行しているプロジェクトの話や普段身の回りにあったことが作品に滲み出てきます。また、活動初期から「身体表現」を行ってきました。自分たちの身の回りに起きていることや肌感覚として感じていることを作品の主軸に置いていたり。また、メンバーには地方出身者が多く、自分が都会に出てくるまでに培ってきた郊外と便利な都心での生活の中で差異を見つけ出そうとしているのかもしれません。

──身体の話についてお聞きしたいのですが、初期の活動から作品内に身体を介入させることを意識的にされていたのでしょうか?

Jang-Chi

オル太として本当に最初に共同制作で作ったのが丸太を30キロぐらいみんなで運んで移動させるというプロジェクト(『オイリーオル太〜丸太プロジェクト〜』2009)で、運んでいる様子を撮影してYoutubeにアップしていました。その時から、自分たちが何かを持って移動していくことでどのように見せることができるか、という感覚がベースになっています。

──美術館やギャラリーでインスタレーションをするような発表形態ではなく、舞台作品として発表したいという気持ちは強かったのでしょうか?

Jang-Chi

初期の作品が2009年ですが、2011年の作品『つちくれの祠』では、インスタレーションにパフォーマーを介入させた作品を発表しました。その後、2013年から2014年にかけてトーキョーワンダーサイト(現・トーキョーアーツアンドスペース)のレジデンスでドイツに行き『GHOST OF MODERN』という作品を制作しました。リサーチではベルリン、ポーランド、ウクライナで近代に歴史的な歪みがあった場所を巡り、最後はチェルノブイリに着く。その道中を亡霊の衣装を着て撮影しながら歩きました。その時の滞在中に知り合ったポーランド人のアーティストであるNatalia Szostakからコラボレーションをしようと言われて一緒に作品制作をすることになったんですよね。その作品が、オル太として初めて劇場で発表した作品になります。

そして、2014年にも同じようにソウルのアーティスト・イン・レジデンスで、韓国の演劇集団Miwangsung project(未完成プロジェクト)と朝鮮族(中国国籍を持つ朝鮮系の少数民族)の方が多く住んでいるソウルの加里峰洞(カリボンドン)という場所の廃ビルを借りて、ビルの掃除から始めて、市場で韓国の民族音楽を鳴らしながら練り歩くパフォーマンスと廃ビルでの演劇公演を行いました(『Camp: Space became Lion』)。

──もともと作品の中に身体の介在があったりとパフォーミングアーツの要素はあったのだと思いますが、劇場での公演という形態をとった作品発表は海外から始まったんですね。

長谷川

オル太のパフォーマンスでは、常に身体性を意識しているという話をしましたが、舞台装置や衣装を考える際、どうやって身体に負荷をかければ観客に作品全体のヴィジョンを伝えられるだろうか、どうすれば観客が自分ごととして考えられるかということを意識していて。舞台上の身体への負荷をかけることで、何かが立ち現れるのではないか、ということはずっと考えていることではあります。

メグ忍者

身体への負荷というのは、労働にもダイレクトにつながってきますよね。

長谷川

『ニッポンイデオロギー』(22)の際も、イデオロギーって目に見えないものですが、知らず知らずのうちに自分たちの生活に介入してきて、取り込まれてしまう。自分たちでは気づいていなかったとしても、それは負荷なんじゃないかと。そうした見えない「力」をパフォーマーへの身体的負荷という形で表したいなと思っています。

──新作『Eternal Labor』の話をお聞きします。作品の発端はどういうところから始まったのでしょうか? 芸術監督のフール・アル・カシミによる「灰と薔薇のあいまに」という芸術祭全体のテーマやキュレーターの中村茜とのやりとりから、どんな作品を準備されているのでしょうか?

Jang-Chi

最初に中村茜さんから森崎和江に着目しているという話がありました。森崎和江は、日本統治時代の朝鮮に生まれ、植民者として罪の意識を常に背負い、日本と韓国の間で揺れ動きながら作品を書き、筑豊などの炭鉱で働いた女性炭坑夫たちの声を聞き書きした作家です。オル太は、2021年に『生者のくに』という作品を制作しました。舞台とゲームからなる作品で、舞台では森崎和江の著作から引用したり、山本作兵衛(自身も炭鉱労働者であり、炭鉱を記録し続けた画家)の画をプロジェクションし参照しながら、炭鉱労働の話から現代の民話を語ろうと試みました。ゲームでは、茨城県の鉱山のリサーチをベースに、近代史の裏側にあった鉱山労働者という社会集団の中にある風習や伝承等にフォーカスしています。こうした過去作品がベースにあり、現代だったらどうなのか、ということを考えながらリサーチを進めていくことにしました。

──オル太はどの作品でもリサーチに力を入れていますが、今回はどのようなリサーチをされましたか?

長谷川

リサーチは数回に分けて行われました。森崎和江が拠点にしていた福岡、筑豊。長崎から対馬、釜山、光州、ソウル。そして、去年まで稼働していた炭坑のある太白(テベク)等ですが、僕は、筑豊に行きました。炭鉱は穴がコンクリートで塞がれていて中に入ることはできなかったんですが、実際の炭坑跡を目の当たりにすると、今まで文字情報や絵に描かれたものしか見ることができなかった坑道の傾斜や狭さを身体で感じることができ、塞がれたコンクリートの穴の向こうは何があるんだろう? と想像を膨らませることができました。また、福岡の直方市石炭記念館では訓練用の坑道があって、普段は老朽化が進んでいるので入れないんですが、特別に入れていただきました。その坑道は、傾斜が20度と40度に設定されていて、炭坑がまだ稼働していた時に、訓練生の人たちが炭鉱内で粉塵爆発等の事故があった際の救護練習をしていた場所でした。坑道内は、実際の坑道と同じように湿度も高く傾斜があるので、身体的な負荷がすごく高い。山本作兵衛の画集で、急な坂道で石炭を運ぶのは女性の方がうまかったという記述もあり、今回の舞台装置を考えていく様々なヒントが得られました。

メグ忍者

最初は北九州や福岡からリサーチに入りました。前回、『生者のくに』のリサーチでも訪れていたのですが、それから4年ほど経過していますし、今回はいろいろな方に会って声を集めたり、もうなくなってしまった炭鉱跡とかを巡ることが目的でした。前回あまりフォーカスしてこなかった朝鮮と日本の関係性についてもリサーチを通して考えていきました。リサーチでは朝鮮の方が多く住まれていた山林の集落跡に行ってフィールドワークしたり、もう埋められてしまった炭鉱跡の近くまで行ってみたりしました。夏に福岡方面に行き、冬に入ってから長崎、対馬に行き、船で釜山に渡りました。かつて朝鮮人の方が労働力として船で渡られたように、船で行くことで朝鮮半島との距離を理解することができるだろうと思い、初めて船で行ってみました。対馬は思った以上に大きな島だったんですが、韓国人の観光客が多くいて、国境の島であることを認識しました。実際、船は大きく揺れ、私は船酔いしてしまって、あまり距離を感じる余裕はありませんでしたが、あっという間に着いてしまいました。そして、釜山、光州、ソウルへと移動しました。釜山では日本人の墓地だった場所を訪れたりしました。光州では学生運動の記念館に行ったり、10年前に参加したソウルのマージナル・シアターフェスティバルの元ディレクターのイム・インジャさんが運営している本屋を訪れました。ソウルでは尹錫悦元大統領の弾劾訴追デモがあり、右派と左派に分かれ、拳を上げて闘争の意味の「トゥジェン!」と言っていたのが印象的でした。そこではおでんがフリーで配られていたり、ライブ会場のような熱気がありました。以前、ウクライナのキーウでデモを見た時を思い出しました。そして、春になってまた今度は太白という炭鉱の街に行きました。

Jang-Chi

太白で選炭婦(石炭をより分ける仕事)の方にインタビューを試みようとして、事情がありインタビューはできなかったのですが、昼食で冷麺を食べていた時に一瞬、突然現れて声をかける間もなく行ってしまいました。そういう場所に滞在できたのは、すごくよかったと思います。

──『Eternal Labor』では、さまざまな登場人物が出てきていろんなレイヤーで労働や女性について語られていきますが、蜜蜂とインフルエンサーの話が印象的でした。

メグ忍者

蜜蜂と労働は直結するイメージですよね。蜜蜂って頂点にいるのもメスで、メスだけが働き、オスは女王蜂に子を生ませるだけのために存在するという社会。太白のリサーチに行ったのは台本を書いた後だったのですが、鉱山の傾斜を使って養蜂をしていたのを見て驚きました。くりぬかれた丸太の中で蜂蜜を作っていたのを見て、その丸太は坑道で使われていたものなんじゃないかと思ったりしました。たまたま太白で案内をしてくれた方がインフルエンサーだったんです(笑)。彼とはご飯を食べながらいろいろ話をしたんですが、最近彼が経済に興味があるということをずーっと話していて。ソウルという都市に対し、田舎である太白ということや養蜂と経済みたいなことで軸が交差していく感覚があるなと思いました。

──炭鉱労働の話と言われると少し現代から遠いように感じますが、インフルエンサーが出てくることで身近に感じられました。今回、オル太は美術作品での展示とパフォーミングアーツ作品としての公演の2つがあると聞きました。まずはインスタレーション作品について教えてください。

斉藤

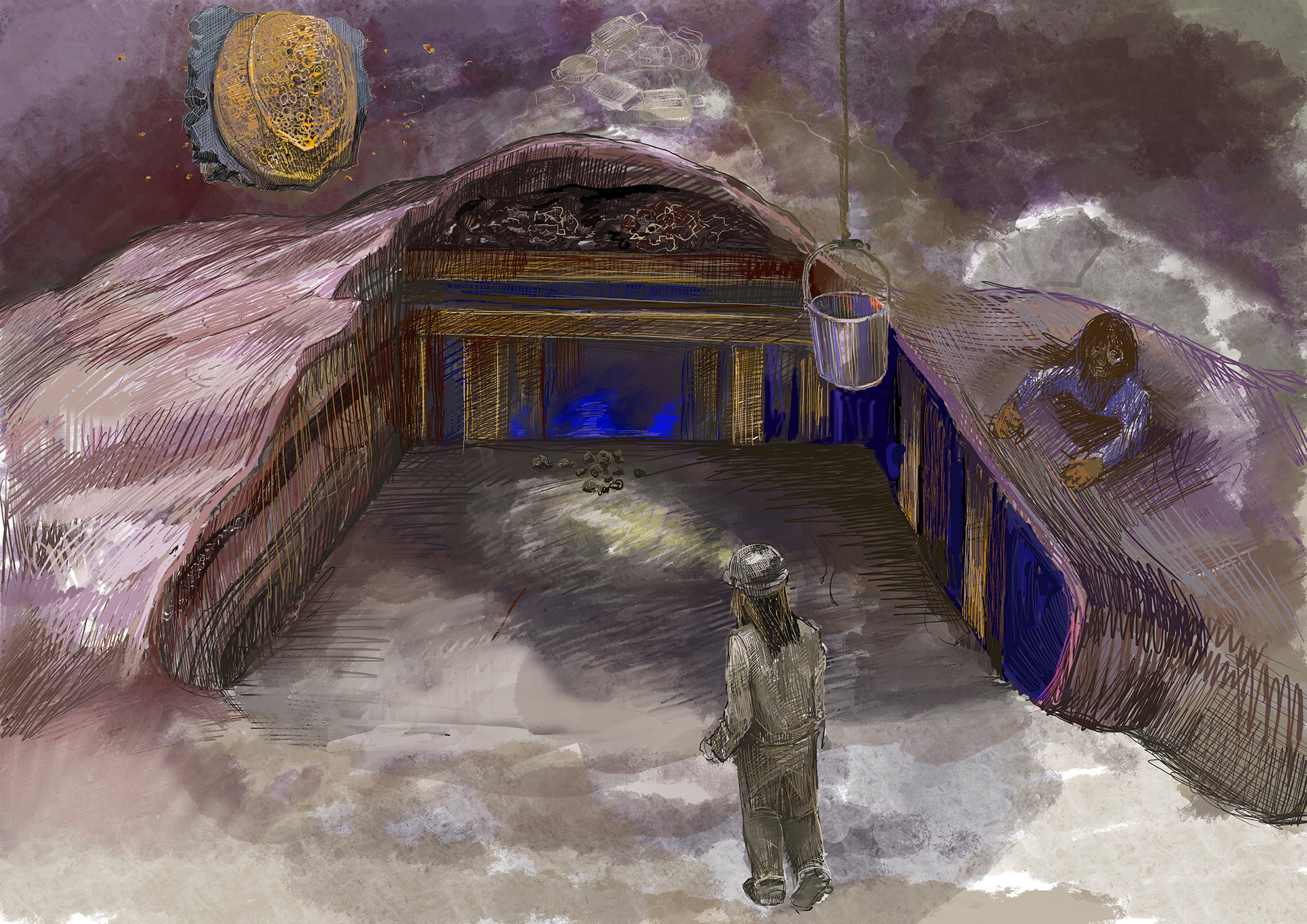

まだプランの段階ではあるんですが、模擬坑道から着想を得た傾斜のついた山のような構造体が舞台側にあり、観客席側は1メートル下がった昇降舞台にして、柵と階段をつけて観客が出入りできるようにする予定。客席というものは設けずに、観客は公演中に好きな位置で公演を観ることができ、動き回ることもできます。

井上

パフォーマーの衣装もいろいろなアイデアが出ています。炭鉱というイメージから全身に何十個もヘッドライトを点けて、光を放つようなもの。労働者のイメージから、全身に反射材を着けた作業服。未来のコンビニ店員として、今ファミレスとかでも見かける配膳ロボットからレジが一体になった甲冑みたいなもの。養蜂家が登場するんですが、養蜂家ってメッシュのかぶり物みたいなのを被っているじゃないですか。そこにホログラムファンで映像を投影してみたらどうだろうとか考えているところです。

斉藤

あと、会場の体験として、今回新たに開発したゲーム版『Eternal Labor』をプレイできるようにしようと考えています。できれば、1種類だけじゃなくて複数。ゲームのストーリーは脚本上でのプロローグ部分を前提にしていて、いろんな人たちの生活に紐付いた労働や女性という役割、自然と人間の関係などの断片をゲーム内で体験できる感じです。また、会場内には衣装や小道具などが展示され、ゲームのプレイ画面の動画が会場内に大きく映し出されメタ的に物語が展開されるイメージ。舞台とはまた違った体験をしていただけると思います。

──観客がゲームで物語を追体験するという構造が面白いですね。ゲームは『生者のくに』の公演の際にも取り入れられていますが、体験にゲームを取り入れる意図について教えてください。

Jang-Chi

『生者のくに』の際は事前にゲームのURLを事前に観客に配布し、見てから劇場に来てもらうような流れになりました。劇場に来てプレイしてもらうというプランもあったのですが、コロナ禍だったこともあり実現には至りませんでした。公演を観るという行為はどこか受動的になりがちですが、ゲームではむしろ能動的に体験してもらいたいと思っています。